| |

- 台湾:是谁误导了乔姆斯基?

- 美国国务院“高干”离职时的临别感言

- 碎渣 Daily Fragments

- 公帑資助曼聯訪港 「盛事」之名所為何事?

- 报道李双江儿子涉嫌犯罪案,违反《未成年人保护法》

- 小红猪抢稿第77期:Withering heights: Why animals are shrinking

- Withering heights: Why animals are shrinking

- 您愛超人嗎 ?

- 外交學者 中國步向民主化的5種可能

- 开启民智需要什么样的警世恒言?

- 中国互联网上的缅北舆论战

- 『摄影奖项』全球年度图片奖:第70届POYi获奖作品

- 馬來西亞人民為”公民的崛起”聚集

- 河南淮阳官场换届“地震”

- 悬在中国经济头顶的两把屠刀

- 春节

- 『摄影奖项』全球年度图片奖:第70届POYi获奖作品

- “极客”主宰世界?

- 乳制品,怎么选

- 改变世界的20首歌

| Posted: 22 Feb 2013 02:27 PM PST ![Chomsky's support for the anti-media monopoly campaign in Taiwan has been reported as being misled by activists. [Public domain photo]](http://globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2013/02/chomsky-single-375x281.jpg) 乔姆斯基支持台湾反媒体垄断运动被报导指出是遭到误导。 上图诺姆·乔姆斯基手持的标语牌是台湾反媒体垄断的全球运动计划之一。自2013年一月,乔姆斯基的照片经由网络社群媒体被广大的流传,但是在近期,有部分的新闻指出乔姆斯基是被台湾反媒体垄断联盟误导支持这项运动。到底事实为何?是谁误导了乔姆斯基? 在过去的几天,有些旺旺中时集团旗下的主流媒体指出乔姆斯基是被台湾女学生林庭安所误导,以下是系列新闻标题: 1. 乔姆斯基:如知有反中 绝不会举牌(2013/02/04 中国时报) 除了中国时报,抑在旺旺集团旗下的中天新闻于一月29日和30日播放了两个一小时的新闻评论节目(台湾顾问团),试图"澄清"乔姆斯基的立场。节目中质疑林庭安邀请乔姆斯基举牌,其实是在误导且利用这位号称"美国的良心"的著名语言学家。节目中,评论家也批评了反垄断运动中将旺旺集团塑造为亲中财团的策略。以下是中天新闻专访乔姆斯基的影片:

这个报导始于2013年一月27号澳门大学传播系副教授刘世鼎与乔姆斯基的邮件询问,刘世鼎向乔姆斯基解释他所理解的台湾反垄断运动:

乔姆斯基简短地回覆了刘世鼎的来信,刘世鼎将其撷取并张贴于个人facebook:

中国时报随即在一月28日将资讯转为新闻以及社论,作为对反媒体垄断的抗衡,于旺旺中时集团旗下的媒体发布。刘世鼎将乔姆斯基的照片释义为"绑架":

林庭安也做出澄清,将她与乔姆斯基的信件公告于她的facebook,信中邀请乔姆斯基一同参与反垄断运动,并解释亲中媒体-旺旺中时集团并购壹传媒的背景,并附上牌中口号的英文。

虽然乔姆斯基事后也澄清:他并没有遭到任何人的诱导,这件事纯属误会,但他的澄清只有出现于少数主流媒体。 反垄断运动是否该强调中国因素,从开始面一直争论至今,另一方面,抗争者也注意到:自90年代起,媒体自由政策一直在推动资本垄断台湾主流媒体。还有,中国资金也在旺旺中时集团有线电视以及壹传媒并购案中也越趋明显,如同其控制台湾媒体公司的计划,抗争者也持续了几个月类似的辩论。在乔姆斯基被误导事件后,Jian-geng Chiou在反媒体巨兽青年联盟页面又重申了这个议题:

Charlene Delerk回覆道:

若没有处于台湾,会很难理解这里的政治动态,乔姆斯基应该较可能是遭媒体以及政治环境所误导及扭曲。

作者 Oiwan Lam · 译者 neon · 阅读原文 [en] · 则留言 (0) |

| Posted: 22 Feb 2013 01:23 PM PST 每次联邦政府换届,如果白宫易主,政府中的非职业官员亦即所谓政治任命的官员(Political Appointees)都会提交辞呈。新总统将遴选新人担任各部委的重要职务,并依次任命各单位的局级干部。当然他们都要经过参议院的审议批准,才能走马上任。即便总统获得连任,他的手下也会有人因为种种原因选择离职。如果辞职的是部委一把手,按照惯例该部委其他政治任命官员也会提交辞呈,由新任首长综合各种因素决定接受或加以挽留。一些副部级或局级干部因为工作或个人原因,也会主动选择离职。 这次换届,希拉里国务卿早在去年已萌生退意,欧巴马总统成功连任之后就正式辞职,国务院也有一些"副部级高干"挂冠求去,其中一位就是副国务卿托马斯•奈兹(Thomas R. Nides)。  2011年7月副国务卿托马斯•奈兹在外交人员学院(Foreign Service Institute)参观。当时学员们正在一个模拟的驻外美国公民服务处学习,了解当美国公民在国外被囚禁时,怎样去探监的程序。(国务院网站/摄影Sandra Niedzwiecki) 奈兹是在2011年1月上任的。在那之前,他担任过国会众议院议长的幕僚长,摩根斯坦利的首席运营官等重要职务,特别擅长于人事与管理。其实奈兹的这种能力是从小就具有的。他在上中学的时候,就设法联系到当时在卡特政府任职的两位老乡,请到也是明尼苏达州人的副总统蒙代尔来他们中学的毕业典礼上演讲。 尽管奈兹在政商两界多次变换工作,但是他特别注意避免那种为人诟病的"旋转门"现象,以至于从来不对求他帮忙的人说:你去找某某或每个单位,就说是我介绍的这类的话。他在国务院担任的职务虽然只是助理国务卿,但是主管的是整个部里的行政事务与资源,在国务院除了可以代理国务卿处理外交事务的另一位副国务卿之外,这是仅有的一个可以代行国务卿职务的位子(alter ego)。以奈兹的能力与品质,担任此职可以说是实至名归。 奈兹在国务院工作的两年多一点时间里,除了主管财政预算之外,为驻外人员服务是他的重要任务,特别是那些位于反恐前线国家的使领馆,他曾经不下10次前往这些地方,了解第一手情况,帮助解决人员、设施和补给等实际问题。 在产假问题上,美国对产妇及其家庭的照顾,不用说比不上其他发达国家,就连许多贫穷的发展中国家也比不上。至今,美国法律只规定政府部门和雇佣员工50人以上的企业要给女员工12个星期的产假,以及配偶12个星期的陪产假,但是在请假期间扣工资。即便每年都有带薪的病事假,但是跨年积累有一定的限度,对女性员工怀孕生子是一个巨大的障碍。奈兹认为这种状况非常不合理,他工作过的私营部门,有的就给女性员工3个月的带薪产假。 奈兹虽然无法改变法律,但是尽力为自己的直接下属提供协助。他上任后不久,就在自己的办公室制定了不违法的"土政策":设立一个"假日金库",大家自愿向这个假日库里存进自己暂时不用的假期,怀孕生产的员工就可以利用大家捐赠的假期,带薪休产假(参见两年前本专栏的文章"美国的假期捐赠制度")。他的办法得到员工的支持和感激,不少下属因此有勇气和能力在全职工作期间生孩子。在奈兹离职前夕,十来个员工把这一两年出生的幼儿带到办公室来,一起向他告别。 美国政治任命的官员与职业官员的关系是一个重要的课题。前者要执行新首脑的政策,与政府长期运作的形成的惯性可能发生冲突。奈兹在临走前,就特别强调作为政治任命的官员,既要发挥领导作用,也要充分调动职业官员的能力。他说,你可以推行上面的想法,但是必须让员工和你一起来做。国务院是一个巨大的优秀人才库,如果你把自己融合进去,可以完成很多事情。反之,如果你认为自己比别人懂得多,处处自以为是,好为人师,最后一定会失败。

|

| Posted:

|

| Posted: 22 Feb 2013 10:21 AM PST 傑志獲政府盛事基金撥款最多八百萬元搞曼聯訪港,但因為門票公售數量得約一萬八千張,而且公售位置欠佳而被政治人物和主流媒體批判。傑志老闆伍健成為箭靶。可憐的伍健甚至也受到傑志系統內部的指責。有傑志足球學校的客戶(即學員家長)在網上發炮抱怨支持傑志多年卻一票難求。 筆者常批判包括伍健在內的足總當權者,今次卻有點同情伍健。事實上,既然有旅遊事務署的盛事基金預留了八百萬支持,傑志留四千張門票予旅行社,這安排難以質疑。再者,今次最大的扣票商卻不是常被斥為小圈子遊戲的足球圈(傑志加足總的得票三千六百四十二)。要追究扣票的元兇,大家應找曼聯晦氣!因為曼聯拿了八千張門票,而曼聯的球衣贊助商怡安(AON;它也是是次賽事的贊助商)也拿了四千張。換言之,單是曼聯和怡安就取走了萬二張門券。(門票分配詳情)據說傑志也不想被曼聯主導票務,但這其實反映了曼聯那招牌的議價能力奇高,令到傑志即使能搞曼聯訪港,卻討好不了公眾又令內部出現不滿聲音。 事實上,整個賽事的最大贏家必然是曼聯。伍健曾告訴媒體曼聯的戲金是八位數字。花巨款請曼聯來,卻又被客軍主導了票務安排,相合伍健在談合約的過程中也不好受。 正是因為曼聯是最大贏家,我們更有理由反對公帑資助這次賽事。有關曼聯來港是否真的符合盛事基金的原意,吾友CW TSANG己曾論及。今次小弟在意的是,每次花公帑的時候,我們總應要搞清楚錢會流向甚麼地方吧。既然賽事的大贏家是曼聯,我們就要問曼聯是甚麼了。曼聯當然不是一支英格蘭超級聯賽球會那麼簡單。它是由美國人控制,在美國上市的牟利公司。換言之,所謂的「盛事」,無疑是可以製造一些臨時/短期職位,但它終究是讓美國資本家圖利的項目。 可惜,「盛事」背後的利益關係不是純粹以促進旅遊為工作目標的旅遊事務署所關注的。他們所著眼的,只是「盛事」的叫座力和旅遊效益。在去年春天政府就盛事基金提交予立法會財委會的文件中有以下的說法:「在2011年年底,我們曾檢討基金的未來路向。我們注意到,亞洲的主要城市均傾力定期舉辦對遊客富吸引力的盛事。例如在上海、新加坡和首爾舉辦的一級方程式賽車;在上海舉行的國際職業網球協會巡迴賽;在新加坡、上海及深圳舉辦並雲集頂尖球手的高爾夫球賽……據悉主辦城市的當地政府會在資金和後勤支援方面大力支持。」 文件以一級方程式為例來論證政府支持盛事的必要性,身為一級方程式愛好者的我理應有點共鳴。但我同時是一個公民,故更關注以一級方程式為例的危險性。一級方程式銷售分站主辦權的方式可謂惡名昭著。主辦地方多數要先交一筆錢予私人擁有的Formula One Group。最近有澳洲媒體揭露,每年維多利亞洲政府就要先交逾三千萬美元的費用以換取墨爾本站繼續舉行。這就是典型資本家恃著有某受歡迎招牌的產權,因此在談判桌上有比政府更大議價能力的例子。因此,即使我曾羡慕過上海和星加坡能辦一級方程式分站,但如果要直接將公帑送交私人投資者作為代價,即使有機會目睹法拉利、麥拿倫在香港街道馳騁,也是不能接受的。 正如剛才提的政府文件引文所言,爭相搞「盛事」已是鄰近地區的趨勢。但這是否代表香港也應該效法呢?首先,「盛事」是否能帶來實質的經濟收益,其實從來沒有定案。再者,像收費球賽這樣的「盛事」往往是只有中上階層才能付錢參與的。以公帑去輔助這樣的「盛事」,就算全部門票公售,其實很可能也只是一小撮有閒階級的娛樂。花錢專為他們提供娛樂又是否政府的責任? 其實政府資助「盛事」促進旅遊業,創造一下些零散工職位,我並不大力反對。但在決定投入公帑前,必先對該「盛事」背後的利益關係有更多的了解和討論。我想最低的底線應該是:如果「盛事」本身就是外國資本家牟利的工具,那就肯定不應該是政府要支持的項目了。八百萬元對政府來說當然是極少的數目。但當有人因為藥物名冊而要傾家蕩產買貴藥時,政府卻在協助美國資本家賺我們的錢,同時因為美資議價能力甚高而令到本地的主辦當局裏外不是人,那麼這筆錢實在是花得不值。 |

| Posted: 22 Feb 2013 07:45 AM PST 今天,北京市公安局海淀区分局向媒体通报了歌唱家李双江儿子涉嫌强奸犯罪一案。http://news.xinhuanet.com/legal/2013-02/22/c_114771917.htm 包括中央电视台在内的众多媒体对此作了报道。警方通报和媒体报道中,还提到了李双江儿子名字,有些媒体在报道中,竟然还刊发了父子的照片。据报道,李双江儿子生于1996年4月,涉嫌犯罪时,年龄未满十八周岁,属于未成年人。 对未成年犯罪案件的报道,《中华人民共和国未成年人保护法》有特别要求,该法第五十八条规定,对未成年人犯罪案件,新闻报道、影视节目、公开出版物、网络等不得披露该未成年人的姓名、住所、照片、图像以及可能推断出该未成年人的资料。 公安机关作为执法机关,把未成年人涉嫌犯罪案件情况向社会和媒体作通报,这是执法犯法的严重行为。媒体对未成年人涉嫌犯罪案件不加审查就对外作报道,同样是违反了法律。 鉴于李双江的身份和地位,鉴于他儿子被教养出来又涉嫌犯罪,这起案件自然引起了社会广泛关注,但是,作为执法机关在办理案件中,切莫忘了这是一起未成年人涉嫌犯罪的案件,不仅要严格遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,还要严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》的特别规定。媒体在报道中,同样要严格遵守法律对未成年人案件的特别要求。  青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 |

| 小红猪抢稿第77期:Withering heights: Why animals are shrinking Posted: 22 Feb 2013 06:00 AM PST 本文作者:小红猪小分队 体型越变越小?这可不是什么耸人听闻的事!近年来,这种趋势已经开始在动物界悄悄蔓延,大到北极熊小到婆罗洲蛙,无一幸免。究竟是什么导致了这一奇怪的现象?是进化的必然趋势还是气候使然?本期小红猪抢稿者将为你揭秘…… 本期抢稿:Withering heights: Why animals are shrinking

抢稿方法每周五(北京时间晚十点)在科学松鼠会发布待翻译稿件原稿。 刊 出原稿后48小时内为试译期,参与者从原文中挑选至少一段文字,将译文发到小红猪专用邮箱 jredpig@songshuhui.net。格式务必是中英对照。 P.S. 要是哪个翻译魔人直接搞定全篇,哼哼,那你中标的机会就大大增加啦!(提交的译文需要是一段英文一段中文交替的格式,便于校对) 试译期过后流程编辑查看邮箱,24小时内挑选出最佳译稿并与该投稿者联络。 抢到稿子者将有2周时间完成翻译。资讯类稿件限时一周。 若抢稿成功者有特殊原因不能完成须及时告知,流程编辑与当初报名的其他译者联系。 抢稿须知自己要把关质量,翻译准确,并做到语句通顺 抢稿前提是看懂,若有N多名词不知道准确含义,请勿抢稿 遇可能的科学术语请通过专业渠道核实译名 人名译法要规范,不能自创(推荐新华社《英语姓名译名手册》) 提交的译文需要是一段英文一段中文交替的格式,便于校对 抢稿者的作品经审核和校对,在群博发文时后边会附上校对打的小红花! 小红花试行规则如下如果校对觉得:"这个译者真靠谱哇!"——译者获5朵小红花; 校对觉得:"翻译得认真。"——译者获3.5朵小红花; 校对说:"有不少错,可以继续校对。"——译者获2朵小红花; 校对说:"让我重译吧……"——译者获0.5朵小红花; 提前交稿——译者额外获1朵小红花。 积分奖励译者积分满10分,可以自行挑选稿件翻译后投递到小红猪邮箱。 译者积分满20分,可报名成为校对,成功校对一篇稿件并发布后,可获3朵小红花。 译者积分满50即可正式晋级"小红猪",并以此作为申请成为"松鼠"、接受评议的资本之一。 |

| Withering heights: Why animals are shrinking Posted: 22 Feb 2013 05:58 AM PST 本文作者:小红猪小分队 It might sound incredible, but many animals are shrinking – and they will become ever tinier in the centuries to come See more in our gallery: "Six animals changing size before your eyes"

THE polar bear is the largest land carnivore on the planet. Male bears typically weigh around 400 kilograms, and a few grow up to 600 kg. At least, that's how big they used to be. In Alaska, and perhaps elsewhere, polar bears are no longer growing as large as they did just two decades ago. At the other end of the spectrum, the saffron-bellied frog of Borneo is so small Right across the animal kingdom - from fish to amphibians, reptiles, birds and mammals - reports are coming in of changes in body size, usually of animals getting smaller. This matters because body size affects everything, from the ability to catch food to the chances of escaping from predators to finding a mate. So why is the size of many animals changing, and will the trend continue? Many biologists think the answer is related to an observation made in 1847 by the zoologist Christian Bergmann. He pointed out that if you look at closely related species of mammals and birds, you find the smaller species tend to live in warmer climes. This pattern, Bergmann reasoned, was to do with surface area and volume. Smaller animals have a higher surface area-to-volume ratio, so they lose heat faster and struggle to maintain their body temperature when it is very cold. Larger animals have the opposite problem - they struggle to stay cool when it's hot. Cool runningBergmann's "rule", as this tendency has been misnamed, doesn't mean large warm-blooded animals do not live in warm climates. Even very big animals can evolve to cope with heat, as elephants prove. Rather, for a given set of adaptations to heat or cold, a smaller body is better in warmer conditions. The implication is obvious - as the world gets warmer, animals will get smaller. This seems to be exactly what is happening to the semi-wild sheep on the Scottish island of Soay, in the St Kilda archipelago. More smaller individuals are surviving as winters become milder, resulting in a decline in the sheep's average size (Science, vol 325, p 464). Many birds are shrinking too. For instance, Janet Gardner, an ecologist at Monash University in Melbourne, and colleagues studied museum specimens of eight small Australian birds collected before and after 1950. They found a decline in body size in four species. "The body size of a bird found in Brisbane in 1900 now occurs round Sydney," says Gardner. The birds haven't moved, she says; instead, they have downsized in response to their warmer world. The observed changes in size are small - around half a per cent in the case of the Soay sheep, for instance. But this is not surprising given that the world has warmed less than a degree so far, and that wildlife has had little time to respond. What will happen over a longer period? The only way to answer this question is to turn to the past. The closest parallel to today's warming is the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) about 56 million years ago when the world warmed by 5 or 10 °C before slowly cooling again, although the warming probably took place over tens of thousands of years rather than a few hundred. Many mammals did become smaller during the PETM and larger afterwards, but with only a handful of fossils to go on, it wasn't clear if this was a response to the changing climate. Last year, however, a team produced a far more detailed fossil record of several species of horse - the size of cats at this time - that lived in what is now the Bighorn basin in Wyoming. This showed that their body size did correlate with temperature, shrinking by 30 per cent as the climate warmed, then growing 70 per cent as it cooled (Science, vol 335, p 959). These were huge changes (see graph). And while correlation doesn't prove causation, the temperature change is the most likely explanation. It is already clear that climate change will have a massive effect on wildlife by altering where plants and animals can survive, and when they do things. Now it seems animals that continue living where they are could undergo dramatic changes in body size. What's more, it is not just warm-blooded vertebrates that will be affected. A study, also in Wyoming, of the fossilised traces left by soil-dwelling invertebrates found that they shrank too, with the diameter of burrows reducing on average by 30 to 50 per cent as the climate warmed. "I was kind of shocked when we found the extent of the decrease," says Jon Smith, a geologist at the University of Kansas. "It's entirely possible that soil biota are going to respond to modern climate change in a similar way," he says. No one is claiming that all animals will shrink, though. While there is some validity to Bergmann's "rule", there are plenty of exceptions. The way in which animals are affected by climate is much more complex than Bergmann envisaged. "There are examples of organisms shrinking, some not shrinking and a few even getting bigger," says Jennifer Sheridan, an ecologist at the University of Alabama in Tuscaloosa. Short-term responses to warming could also be quite different to long-term responses. Take the polar bears in Alaska, for instance. The most likely explanation for their declining body size is a lack of food (Ecological Applications, vol 20, p 768). The bears hunt seals and other prey on and around Arctic sea ice, and hunting is becoming harder because of the dramatic loss of sea ice. For some animals, though, food availability has increased, which may explain why a few species are growing larger than normal. These effects are probably temporary: population sizes are likely to increase or decline until their numbers are back in balance with the food supply. So if polar bears avoid extinction, their body size could recover. Animals that are shrinking as a direct result of rising temperatures, however, are likely to stay small as long as the climate remains warmer. There is a lot of debate among biologists about whether the changes seen so far are merely due to the development of animals being influenced by the changing environment, or are a result of natural selection, that is, genetic. There's no easy way to tell, and the answer may be different for different animals. Clearly, though, evolutionary changes will be longer-lasting. Yet rising temperatures do not always favour animals with a smaller body. Mass die-offs of small birds and bats in extreme heat have long been reported, and they are becoming more frequent as extreme heat becomes more common. The reason, it seems, is that smaller animals with a relatively high surface area do not just lose heat faster; they also lose water faster. When the thermometer soars and there is no easily accessible water, tiny birds can become dehydrated in as little as 2 hours, even when resting in the shade (Biology Letters, vol 6, p 253). So although warmer average temperatures favour smaller body size, heat extremes favour larger bodies when water is scarce. The pressure of selection can thus swing from one direction to the other depending on the weather. Whether populations grow larger or smaller in stature, or don't change much at all, depends on which factor predominates. For cold-blooded animals, including invertebrates, a warming climate poses some distinctive challenges. For starters, development is faster when it is warmer, so animals reach adulthood sooner. But growth does not usually keep up, meaning most end up smaller. The speed of cold-blooded animals' metabolism also depends largely on the ambient temperature. This might seem like an advantage, allowing them to be more active, but there can be big drawbacks, too. A faster metabolism burns up more energy even when animals are not active - which means they need to eat more. Sheridan and colleagues have made some rough calculations of the consequences for amphibians and reptiles. If the climate warms by 6 °C this century, as some have predicted, a tiny species like the ornate narrow-mouthed frog of India, which typically weighs just 0.3 grams, would need to eat up to 75 per cent more, or an additional 426 termites a year, she predicts. A 90-kilogram Komodo dragon would have to find an extra 224 chickens a year to maintain its body size. "If organisms can consume more resources to match their increased metabolism, they can maintain their growth rates and they'll be the same size," says Sheridan. But finding more to eat can be hard when it's hotter. Astudy of lizards found that they are having to spend more time in the shade to avoid overheating, leaving less time for hunting or foraging. And there might not be any more food to find. If the same number of animals are competing for the same amount of food, then something has to give. "They will have to sacrifice something, and growth is likely to be one of the first things to go," Sheridan says. This could be why some amphibians and reptiles are already shrinking. A 20-year study of toads in Dorset, UK, found that their body size is declining, for instance. In her work on frogs in Borneo, Sheridan has found that the number of species that are getting smaller outstrips the number that are growing. These findings may seem surprising given that giant reptiles and amphibians thrived during many epochs when the planet was hotter than it is now. The best known, including dinosaurs, pterosaurs and marine reptiles, were probably warm-blooded, but plenty of cold-blooded behemoths thrived in the heat, too, such as Titanoboa - a stonking 13-metre-long snake weighing over a tonne. "When you are a great big, giant reptile, you need to have warmer environments just to maintain your body temperature," says Jason Head, a palaeontologist at the University of Nebraska-Lincoln, and a member of the team that described Titanoboa. "I don't know of a time interval in the fossil record where body size has decreased in either amphibians or reptiles in response to warming." "Over long timescales, you will get the evolution of gigantism," says Sheridan. But the world has never warmed as fast as it is doing so now, and the short-term result is that reptiles and amphibians are likely to get smaller, she says. Fish, too, will shrink. They face a double whammy: rising water temperatures will speed up their metabolism and thus their need for oxygen, but there will be less and less of it because oxygen is less soluble in warmer water. The consequences are inevitable. "The fish will run out of oxygen at a smaller body size," says William Cheung of the University of British Columbia in Canada, whose team has studied the impact of warming on marine life (Nature Climate Change, doi.org/kbn). Adapt or dieFor animals struggling to adapt to warmer conditions, the obvious answer is to move somewhere cooler. In the oceans, many species are already doing exactly this. But migrating can be difficult or impossible. Paths may be blocked by natural barriers such as mountains or seas, or by fences, roads, cities and farmland. Some animals must adapt to a warmer world, or die. And adapting by changing your body size can bring its own problems. One is that smaller individuals have fewer offspring, says Sheridan. "If you take that to the extreme, you could potentially have a population that gets so small that it becomes vulnerable, endangered or even extinct." Another is that smaller animals may find it more difficult to capture some prey, and may also become more vulnerable to predators. "If everything were shrinking at the same rate then you'd basically just have a miniaturised version of the world, and everything would just be a little bit cuter," says Sheridan. But with different species responding to climate change in different ways, there will be winners and losers, which by itself will cause considerable ecological ripples. "Body size is, in my view at least, the most important characteristic of an animal, linked to all kinds of other traits," says Martin Wikelski, an ecologist at the Max Planck Institute for Ornithology in Germany. Changing it has myriad knock-on effects. And changing body sizes is just one of many challenges facing wildlife. We're not only causing the world to warm faster than it ever has since animals appeared, we're also making it incredibly difficult for them to survive this change. By overexploiting animals, destroying their habitat and spreading diseases, we have already driven many species extinct - especially large ones that breed slowly - and eliminated much of the genetic variation in surviving populations. This greatly reduces the chances of these species evolving fast enough to keep up with the challenges of a rapidly changing world. We will almost certainly feel the consequences, too. Although the effects of reduction in body size in the oceans are unpredictable, says Cheung, one result could be a collapse in fish stocks. If other ecosystems we depend on find themselves in similar turmoil, then the looming food crisis will be even more serious. Perhaps, like polar bears, people will end up shrinking too. This article appeared in print under the headline "Shrink or sink" When the going gets tough, the tough... get TINIERIt must be a mistake, thought Martin Wikelski. He had been measuring the size of marine iguanas in the Galapagos. After the 1998 El Niño, he wasn't surprised to find that individuals were losing weight. What was hard to believe was that their bodies were becoming shorter, too. But there was no mistake: it turns out that adult iguanas can reverse normal growth by shrinking their skeleton. "It has to be one of the most dramatic documented illustrations of shrinking in response to a change in climate," says Wikelski, now at the Max Planck Institute for Ornithology in Germany. Since then, it has emerged that a few other species can do this too. The world's smallest tortoise, for instance, can shrink its shell during times of drought, reducing the volume by as much as 12 per cent. Studies on young brown trout have also found that fish can get 10 per cent shorter over the course of a particularly harsh winter. How widespread this strategy might be is unclear, says Wikelski. "It's still probably too early to tell what kind of conditions have to be met for shrinkage to evolve," he says. Henry Nicholls is a freelance writer based in London. Follow him on @WayOfThePanda |

| Posted: 22 Feb 2013 05:22 AM PST 您愛超人嗎 ? |

| Posted: 22 Feb 2013 05:47 AM PST 核心提示:直到現在,認真想過中國政權過渡的概率和各種可能情況的人很少。 原文:5 Ways China Could Become a Democracy 作者:裴敏欣 日期:2013/02/13 由"譯者"志願者翻譯並校對,同時參考同源譯文。  猜測中國可能的政治前途,是種會使一些人感到有趣味、許多人覺得困惑的智力活動。傳統觀點是,根深蒂固的中國共產黨想要捍衛及延續其政治壟斷之心如此堅定,它有能力存活較長時間(儘管不是永遠)。但是,少數人的觀點則是中共的日子已經屈指可數了。事實上,在未來10至15年中國向民主過渡是個大概率事件。在這種對中國民主前景的樂觀看法背後,是積累下來有關民主過渡的國際及歷史經驗(過去40年,大約有80個國家完成了從專制統治過渡至不同形式和程度的民主體制);幾十年的社會科學研究已經就民主過渡及專制制度的崩壞(兩個緊密關聯的過程)的動態形成了重要的見解。 可以肯定的是,那些認為中國的一黨政權仍然具有足夠的韌性去維持幾十年統治的人可以指出,共產黨擁有經過驗證的巨大鎮壓能力(專制政權生存的最關鍵因素),適應社會經濟變化的能力(儘管這適應力的程度在學術上有爭議)以及它合法性的來源:達致經濟改善的記錄。 至於為什麼中國人將擺脫幾十年一黨統治的一系列理據當中,那些認為中國政權更迭是可預見的人已經挑選出來一組因素。而在眾多的專制統治的衰落和崩潰的原因當中,兩個因素脫穎而出。 首先是專制政體衰變的理論。一黨政權,不論怎樣精密,還是會受到組織的老化和衰變的影響。領導者(在能力和意識形態方面) 逐漸衰弱;這種制度往往吸引野心家和機會主義者—一些從投資者角度來看他們在政權內的角色的人,他們想要最大限度地提高他們為維護政權出力所能得到的回報。結果是腐敗不斷加劇,管治持續惡化,與群眾日益疏遠。根據經驗,一黨制政體的組織衰變可以用這種政制的有限的壽命來測量。至目前為止,記錄上一黨政權的最長壽命是74年(前蘇聯共產黨)。在墨西哥和台灣的一黨政權分別掌權71年和73年(然而,國民黨在大陸的軍事失敗使台灣的情況複雜些)。此外,這三個主政時間最長的一黨政權在退出政治權力的大約十年前便開始體驗到體制性的危機。如果相同的歷史在共產黨統治了63年的中國重複,我們可以合理地推測,未來10到15年政權過渡的概率是有可能的—當中共達到一黨政權壽命上限的時候。 其次,社會經濟變革的影響。識字率,收入和城市化速度不斷提高,通信技術的改善等極大的降低了集體行動、瓦解獨裁統治合法性的成本,並促進更大的民主要求。其結果是,管治貧困農業社會得心應手的獨裁政權,發現一旦社會經濟發展到一定水平,要繼續統治越來越困難,最終變得不可能維持。統計分析表明,當人均收入上升到1000美元以上,獨裁政權便會變得越來越不穩定(民主轉型的可能性更大)。當人均收入超過4000美元,民主轉型的可能性增加更為顯著。一旦人均收入達到6000美元,能夠生存的獨裁政權很少,除非他們統治的是石油生產國。如果對中國應用這種觀察,並且也考慮通脹的可能影響(儘管上述的人均收入數據是以常數來計算的),我們會發現,中國已經深入這個"民主過渡區域"了,現在它的人均收入是大約9,100美元,和1980年代中期民主過渡前夕的韓國和台灣的人均收入水平不相上下。再過10-15年,中國的人均收入會超過15,000元,城市化率將上升到60-65%。如果中國共產黨今天在部署的人力和財力資源來維持統治時覺得艱難,試想一下,10-15年後,這事情將會變得有多不可能做到。 如果這種分析有足夠的說服力,使我們願意設想未來10-15年間,中國很有可能出現的民主轉型的話,那麼更有趣的後續問題絕對是,"這樣的轉變會怎樣發生?" 同樣,根據70年代民主轉型的豐富經驗,自20世紀70年代,中國可能成為民主有五種方式: "大團圓結局"將是中國民主過渡的最好模式。通常情況下,一個由舊政權的統治精英操作的和平權力退出會經過幾個階段。開始時,也許由於多種因素(如經濟表現不佳,軍事上的失敗,人民反抗升級,無法忍受的鎮壓成本,和貪污成風),政權出現合法性危機。對這種危機的承認/覺察使某些政權的領導的認為專制統治的日子屈指可數,他們應該開始操作一個不失體面的權力退出。如果這種領袖取得政權內部的政治優勢,他們會通過開放媒體和放鬆對民間社會的控制來啓動自由化的過程。然後,他們會與反對派領導人磋商從而設定後過渡期政治制度的規則。最關鍵的是,這些談判重心是保護舊政權那些曾侵犯人權的統治精英,和保留支持舊政權的國家機構(如軍隊和秘密警察)的特權。談判結束後,便會舉行大選。 在大多數情況下(台灣和西班牙例外),代表舊政權的政黨在這樣的選舉中落敗,從而迎來一個新的民主時代。目前,緬甸的過渡正在按照這個劇本上演。 但對中國而言,這種大團圓結局的的概率取決於執政精英能否在舊政權的合法性遭受無法挽回的損失之前著手改革。後極權主義政權和平過渡的往績非常糟糕,原因主要是這些政權一直抗拒改革,直至失去時機之後才著手。"大團圓"式轉變的成功案例—如在台灣,墨西哥,巴西發生的那些—之所以能夠發生,是因為舊政權仍然保持足夠的政治力量和得到主要社會團體一定程度的支持。所以,統治精英越早開始這個過程,成功的機會越大。然而,弔詭的是,足夠強大的政權不願意改革,而虛弱的政權則無力改革。在中國的情況下,"軟著陸"的機會可能取決於中國新一屆領導集體在未來五年會做的事。畢竟,政治軟著陸的機會之窗不會永遠保持開放。 "戈氏來到中國"是有著險惡情節的"大團圓結局"的變奏版。在這種情況下,中國領導層錯過歷史機遇,沒有在刻下啟動改革。但是,在未來十年內,經濟、社會和政治趨勢(如人口老化,環境惡化,裙帶資本主義,不平等,腐敗和日益嚴重的社會動亂導致經濟增長不斷下 滑)最終會迫使政權面對現實。強硬派名譽掃地,取而代之的是像戈爾巴喬夫一樣的改革者,他們開展中國版的glasnost和perestroika(譯註:俄語,改革於開放)。 但屆時政權已經失去了重要社會群體的完全信任和政治上的支持。自由化引發大規模的政治動員和極端主義。舊政權的成員開始叛逃—不是向反對派倒戈,便是跑到 他們在南加州或瑞士的避風港。在政局混亂之際,政權遭受又一次內部分裂,類似葉利欽和戈爾巴喬夫之間的那樣,結果激進的民主化人士崛起,取代溫和的改革 者。憑藉巨大的民望,佔主導地位的政治反對派—包括許多舊政權的叛逃者—拒絕向實實在在沒有談判條件的共產黨讓步。黨的統治會崩潰,不是因為選舉結果引致忠於它的人下台,便會是反對派自發奪取政權造成。 假若這種情況在中國發生,那將是最諷刺的事。在過去20年,中國共產黨已經竭盡所能來避免蘇聯式的崩潰。如果"戈氏一幕"給中國帶來民主,那表示中共顯然的從前蘇聯解體吸取了錯誤的教訓。 "天安門終極版"是第三種可能性。當中共即使面對政治轉趨激進以及社會分化跡象,卻還是繼續抵制改革的時候,便可能出現這種情況。造成"中國的戈氏"的因素在這裡也會起作用。不過,觸發崩潰的不是體制內改革者遲來的自由化改革,而是像1989年天安門事件那樣,能夠廣泛動員全國各地眾多社會組織的一場不可預料的大規模起義。這種政治革命的表現形式將會和天安門民主運動以及中東"茉莉花革命" 那些激動人心的日子裡看到的一樣。在中國的情況下,"天安門終極版"產生了不同的政治成果,主要是因為中國軍方拒絕再次插手挽救中共(自1970年代以來大多數由危機引發的轉變當中,軍隊在最關鍵的時刻放棄了專制統治者)。 "金融危機"—第四個可能情況—可能會像1997至98年的東亞金融危機導致印尼的蘇哈托倒台那樣啟動中國的民主轉型。中國那銀行主導型的金融體系與蘇哈托時代的印尼銀行系統有許多共通特性:政治化、任人唯親、貪污腐敗、監管不力以及風險管理能力較弱。眾所周知,今天中國的金融體系已累積了巨額不良貸款,而如果這些貸款被確認的話,在技術上可能會破產。此外,最近幾年中通過影子銀行系統進行資產負債表上不記錄的活動如雨後春筍一樣,使金融穩定性面臨更大風險。隨著中國維持資本控制的能力因為資金進出中國的方式增加而受到削弱,金融危機的可能性進一步增加。使事情變得更糟的是,中國不成熟的資本帳戶自由化措施有助資本在出現系統性金融危機的時候外逃。如果中國的金融業遭受崩潰,經濟將陷於停頓,社會動盪將有可能變得無法控制。如果安全部隊未能恢復秩序,而軍方又拒絕幫助中共的話,中共有可能在混亂中失去權力。單獨由金融危機引起崩潰的概率是比較低的。但是,即使中共捱過金融危機的直接後果,中國付出的經濟代價將很有可能損害其經濟表現到一個足以產生連鎖效應,使中共最終失去法理權威的程度。 "環境崩潰"是最後一個可能導致政權更迭的情況。鑑於近日中國環境惡化的顯著程度,環境破壞引起政權更迭的概率並不少。連接環境破壞和政權更迭的反饋環路雖然複雜,但並非不可理解。顯然,環境崩潰造成的衛生保健問題、生產力喪失、水資源短缺和物理破壞等方面的經濟成本將是巨大的。增長可能會停滯,因而破壞中國共產黨的合法性和控制。環境崩潰已經開始使中國城鎮的中產階級對政權離心,並引發日益嚴重的社會抗議。環保行動可以成為一個政治力量,把不同社會群體連接在一起,為共同的事業向對環境問題不敏感、反應遲鈍、和不稱職的一黨政權抗爭。中國環境的嚴重退化也意味著發生環境大災難諸如大規模的有毒物質洩漏、創紀錄的乾旱、長時間的有毒煙霧等的機率可能引發大規模抗議事件,使反對派有機會迅𨒪政治動員。 這種智力練習的得著應該是發人深省的,不論對中國共產黨和國際社會都一樣。至目前為止,很少有人認真想過中國政權過渡的概率,以及各種可能的情況。思考這樣一個政權過渡的可能原因和情景之後,應該能了解有一點是再明顯不過的:我們得要開始思考不可想像的和無法避免的事情了。 本文版权属于原出版公司及作者所有。©译者遵守知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0许可协议。 |

| Posted: 22 Feb 2013 05:06 AM PST 有论者说,在民智处于开启阶段的当今社会,如果直接为统治者唱赞歌,非但起不到愚民作用,可能还会马上遭到唾骂的。那么,怎样为统治者赞歌才能起到洗脑作用从而使民众对统治者产生好感后与自己"达成共识"呢?这就要使用神不知、鬼不觉的妙招:赞歌要谱得不但不让人反感,而且还让人爱听,可是在不知不觉中连里面的海洛因也吃下去了。不用说,这个妙招要用在建议性或批评性的文章里,"核收技术"采用的是"戈培尔原理":在多条真话中夹一条具有战略意义的假话,这条假话就能发挥影响全局的效力。 炮制这种假话的具体操作方法是,把本来不存在的好事物当成既定的事实来陈述,或者当成社会背景来陈述,或当成某种客观存在来陈述,这样,读者就不 …… |

| Posted: 22 Feb 2013 03:51 AM PST 《凤凰周刊》2013年5期 《凤凰周刊》 王衍 尹鸿伟 【内容摘要】果敢新旧政府两方传统势力借机在中国互联网上进行的"舆论战......>>点击查看新浪博客原文  青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 |

| Posted: 22 Feb 2013 12:45 AM PST  第70届 POYi 全球年度图片奖(Pictures of the Year International)评选结果刚刚正式公布,瑞典摄影师 Paul Hansen 获得年度报纸摄影师奖,玛格南图片社的 Paolo Pellegrin 获得年度自由摄影师奖,我们非常熟悉的 Brent Stirton 则再次以记录全球象牙走私的拍摄项目获得环境分类一等奖。 第70届 POYi 全球年度图片奖(Pictures of the Year International)评选结果刚刚正式公布,瑞典摄影师 Paul Hansen 获得年度报纸摄影师奖,玛格南图片社的 Paolo Pellegrin 获得年度自由摄影师奖,我们非常熟悉的 Brent Stirton 则再次以记录全球象牙走私的拍摄项目获得环境分类一等奖。今年的 POYi 评选再次凸显了战争题材对报道摄影的整体影响,从全球范围来看,其他受到关注的领域包括弱势群体、自然资源破坏、航空航天科技以及朝鲜等不同社会制度的报道呈现。 『新闻图片专题』一等奖 摄影师:Ng Han Guan 拍摄作品:金正日逝世一周年,搭乘公交车的朝鲜民众,平壤。

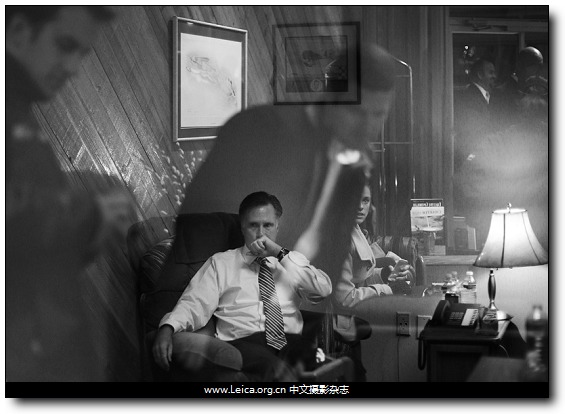

『2012总统大选』一等奖 摄影师:Brian Snyder 拍摄作品:沉思中的共和党候选人 Mitt Romney,俄亥俄州。

『日常新闻』一等奖 摄影师:Bernat Armangue 拍摄作品:一名巴勒斯坦男子在轻吻以军轰炸中死去的亲人,加沙地带。

『科技与自然』入围奖 摄影师:James Kydd 拍摄作品:赞比亚国家公园中的母象与小象。

『科技与自然』入围奖 摄影师:Latif 拍摄作品:被 Sandy 飓风刮到田野中的别墅,美国。

『年度报纸摄影师』 摄影师:Paul Hansen 拍摄作品:"在难民营玩耍的小女孩,阿富汗。"

『体育活动』一等奖 摄影师:Jessica Rinaldi 拍摄作品:"Tough Mudder 比赛中,4名参赛者在帮助另一名参赛者逾越障碍。"

『奥运专题』二等奖 摄影师:Jamie Squire 拍摄作品:伦敦奥运会女子1500米长跑决赛后,落败的美国运动员 Morgan Uceny 跪在跑道上哭泣,英国。

『环境关注』一等奖 摄影师:Brent Stirton 拍摄作品:"God's Ivory",全球象牙走私问题。

『年度自由摄影师』入围奖 摄影师:Vincent Yu 拍摄作品:"军方庆祝活动中的朝鲜领导人金正恩"。

『肖像摄影』入围奖 摄影师:Colin Delfosse 拍摄作品:刚果的摔跤手。

『科技与自然』二等奖 摄影师:Dan Winters 拍摄作品:"最后一次执行任务的 Endeavour 号宇宙飞船。"

『Leica中文摄影杂志』推荐使用Email的方式订阅,亦可通过Google Reader、QQ阅读等RSS工具阅读;在Apple Mac OS X下可获得最佳阅读体验  『iPhoto.ly』在苹果上阅读:iPhone版+iPad版,^_^ Tips: 关注我们: Twitter、饭否、微博 『小建议』如果你在Email里看到这篇文章,可以转发给你的朋友;如果你在Google Reader阅读器里看到这篇文章,可以共享给好友;如果你在豆瓣里看到这篇文章,不妨推荐给更多人;或者干脆Copy下这篇文章的链接,发给你MSN上最喜欢的人;我们永远相信,分享是一种美德,Great People Share Knowledge... Tags - 摄影奖项  |

| Posted: 22 Feb 2013 03:59 AM PST 2013年1月12日於馬來西亞首都吉隆坡,數萬人在參加'Himpunan Kebangkitan Rakyat' (直譯為公民運動的崛起)。這個活動是由馬來西亞國會在野黨人民聯盟所籌備,他們隨著尚未被宣布,但必須在今年舉行的全國大選付出更多努力。 這場集會將焦點放在 Bersih 免費和公平的大選要求、免費教育的運動以及環境的保護。馬來西亞局內人(The Malaysian Insider)引用馬來西亞律師會的數據,報導說有七到十萬人參加這次集會。 許多馬來西亞部落客表現支持的態度,例如 Secret Garden:

Ipohgal對於這次活動提出他的觀點:

有些人對這個活動保持懷疑態度,宣稱在野黨只是想在馬來西亞境內鼓動革命。例如,Aeshah Adlina Karim張貼照片指控部分人士支持在野黨呼籲的革命,包含改變國家國旗、支持陳平(馬來西亞前共產黨領袖,曾遭拒絕入境,目前流亡中)以及同性戀合法化。

Dave Avran用較輕鬆、中立的態度看待這次活動:

隨著#KL112和#HKR112的標籤被籌辦人大量宣傳,這個主題在Twitter上相當熱門。

稍早, Al Jazeera從YouTube秀出一部示威活動充滿張力的預告片,利用先前的示威活動鏡頭製做: 作者 Jerrenn Lam · 译者 michaelandme11 · 阅读原文 [en] · 则留言 (0) |

| Posted: 22 Feb 2013 03:01 AM PST "最淡定书记"落马 淮阳官场换届"地震" 记者/ 杨桐 "我年轻时的理想是做记者,结果却走向了仕途。"胡景旭对本刊记者说。作为一个被停职的女县长,她......>>点击查看新浪博客原文  青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 |

| Posted: 22 Feb 2013 02:50 AM PST 2012年,中国大陆印刷出了12.6万亿的新钞票投放市场,占世界新增货币总量的46.7%,中国大陆成为世界上最大的印钞机。美国新增货款4.76万亿,占全球新增货币总量的18.1%,欧元区新增了3.34万亿,占了12.7%,日本新增了10.48万亿,占了5.6%,中国大陆的钞票增发量,远远超过了希腊、葡萄牙、意大利和西班牙等等这些个重债国。 现在,人们可以清楚的知道了两个数字,一是中国大陆的国债总数截止到2012年底是90多万亿;二是中国大陆印刷钞票的总量截止到2012年底是106.68万亿,这两个数字就足以说明这后30年权贵们贪腐的疯狂了。 国际透明组织发表的2012清廉印象指数的报告中,中国大陆 …… |

| Posted: 21 Feb 2013 06:04 AM PST 春节有三多:牌局多,饭局多,亲戚走动多。当然,这是我个人意见,或许是这三多——嗯,许三多。说到牌局,我不赌博,春节在家打扑克搓麻将便没有我的份,所谓"小赌怡情"的享受自然也体会不到,好在我向来不爱打牌,不以为憾。今年过节便忙在了饭局多和亲戚走动多,因为结婚的缘故,亲戚成倍增长,况且我与爱人常年在外,走亲访友自然极少,如果过年再不去一次,那么"亲味"也没有了。从初二开始,一直到初五,基本是早出晚归的状态。家,被当成了旅馆,即便是初六初七两天,也是在家陪客。自己的时间少得可怜,也没能与高中几个同学聚聚,好在大年初一的晚上在我家搞了一次初中聚会。 年年过年年年盼,这便是我的心情写照,明知道明年不会比今年更好——至少与过春节否无关,但还是盼着过年,待到年关将近,踏上回家乡的路途之后,却又觉得无味起来,现在过年总是没有小时有意思,但仔细想来小时候的过年也没有什么趣味,不过是心态不同罢了。那时一把六元钱的塑料手枪,一只十多元的皮球,或者随便一件什么新年礼物,都会令我高兴好几天。那时我自己心想,两百响的鞭炮一次放完是不可饶恕的浪费,这样的奢侈行为只有在除夕夜晚和初一早上下饺子的时候才可以作。…… 不再是孩子的时候,一些东西就变了。然而在我看来过年仍很有意义,虽然没有小时候的那份欣喜,但也是一次修养心境的机会,体会亲情友情的机会。尤其是,家乡的风物皆在眼前,能和家人惬意的闲聊,吃着父母做的饭菜,晚饭时再和父亲饮上几杯,酣眠在自己的床上,无资讯乱耳,无案牍劳形,伴着鸟叫鸡鸣而醒。所谓幸福,不过如此。  青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 |

| Posted: 22 Feb 2013 12:45 AM PST  第70届 POYi 全球年度图片奖(Pictures of the Year International)评选结果刚刚正式公布,瑞典摄影师 Paul Hansen 获得年度报纸摄影师奖,玛格南图片社的 Paolo Pellegrin 获得年度自由摄影师奖,我们非常熟悉的 Brent Stirton 则再次以记录全球象牙走私的拍摄项目获得环境分类一等奖。 第70届 POYi 全球年度图片奖(Pictures of the Year International)评选结果刚刚正式公布,瑞典摄影师 Paul Hansen 获得年度报纸摄影师奖,玛格南图片社的 Paolo Pellegrin 获得年度自由摄影师奖,我们非常熟悉的 Brent Stirton 则再次以记录全球象牙走私的拍摄项目获得环境分类一等奖。今年的 POYi 评选再次凸显了战争题材对报道摄影的整体影响,从全球范围来看,其他受到关注的领域包括弱势群体、自然资源破坏、航空航天科技以及朝鲜等不同社会制度的报道呈现。 『新闻图片专题』一等奖 摄影师:Ng Han Guan 拍摄作品:金正日逝世一周年,搭乘公交车的朝鲜民众,平壤。

『2012总统大选』一等奖 摄影师:Brian Snyder 拍摄作品:沉思中的共和党候选人 Mitt Romney,俄亥俄州。

『日常新闻』一等奖 摄影师:Bernat Armangue 拍摄作品:一名巴勒斯坦男子在轻吻以军轰炸中死去的亲人,加沙地带。

『科技与自然』入围奖 摄影师:James Kydd 拍摄作品:赞比亚国家公园中的母象与小象。

『科技与自然』入围奖 摄影师:Latif 拍摄作品:被 Sandy 飓风刮到田野中的别墅,美国。

『年度报纸摄影师』 摄影师:Paul Hansen 拍摄作品:"在难民营玩耍的小女孩,阿富汗。"

『体育活动』一等奖 摄影师:Jessica Rinaldi 拍摄作品:"Tough Mudder 比赛中,4名参赛者在帮助另一名参赛者逾越障碍。"

『奥运专题』二等奖 摄影师:Jamie Squire 拍摄作品:伦敦奥运会女子1500米长跑决赛后,落败的美国运动员 Morgan Uceny 跪在跑道上哭泣,英国。

『环境关注』一等奖 摄影师:Brent Stirton 拍摄作品:"God's Ivory",全球象牙走私问题。

『年度自由摄影师』入围奖 摄影师:Vincent Yu 拍摄作品:"军方庆祝活动中的朝鲜领导人金正恩"。

『肖像摄影』入围奖 摄影师:Colin Delfosse 拍摄作品:刚果的摔跤手。

『科技与自然』二等奖 摄影师:Dan Winters 拍摄作品:"最后一次执行任务的 Endeavour 号宇宙飞船。"

『Leica中文摄影杂志』推荐使用Email的方式订阅,亦可通过Google Reader、QQ阅读等RSS工具阅读;在Apple Mac OS X下可获得最佳阅读体验  『iPhoto.ly』在苹果上阅读:iPhone版+iPad版,^_^ Tips: 关注我们: Twitter、饭否、微博 『小建议』如果你在Email里看到这篇文章,可以转发给你的朋友;如果你在Google Reader阅读器里看到这篇文章,可以共享给好友;如果你在豆瓣里看到这篇文章,不妨推荐给更多人;或者干脆Copy下这篇文章的链接,发给你MSN上最喜欢的人;我们永远相信,分享是一种美德,Great People Share Knowledge... Tags - 摄影奖项  |

| Posted: 22 Feb 2013 12:51 AM PST 图:号称"神奇小子"的内特·希尔准确预测了2012年美国大选全部50个州的选举结果,凭着他的数学模型打败了一众人等——从时政记者、政党媒体顾问,到政......>>点击查看新浪博客原文  青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 |

| Posted: 22 Feb 2013 01:12 AM PST 本文作者:少个螺丝

乳制品,顾名思义,就是用哺乳动物的奶来生产的食物了。乳制品通常不仅可以提供人体所需的且容易被吸收和利用的优质钙质,还可以提供优质的蛋白质,以及一些维生素。目前市面上最常见的还是牛奶制品,除此之外,羊奶,水牛奶等也都很常见,甚至骆驼奶都出现在了市面上。抛开这些不同来源的奶的细微差别不谈,如果按照是否适合宝宝来划分,基本上可以把乳制品分为四类:液态奶、大多数奶酪、新鲜发酵乳制品、奶油制品和甜品。这四种乳制品有什么区别呢?我们不妨逐个来看一看。 液态奶这里说的液态奶,主要包括常温奶(UHT奶)、低温奶(巴氏奶)、以及奶粉。对,你没看错,我的确把奶粉也放在了液态奶里面。因为除了少数类似笔者这样喜欢干吃奶粉的奇葩,毕竟大多数人都是把奶粉用水冲调了才喝的。况且,国内有不少常温奶也使用了复原乳(也就是把进口的奶粉兑水后复原成液态奶),因此把奶粉归为液态奶并无不妥。不过要注意的是,这里的奶粉指的是普通奶粉,并非婴幼儿配方奶粉。具体再细分下去,又包括全脂奶、低脂奶和脱脂奶。 这一类乳制品的最大共同点,就是其中的主要成分都没有明显的改变。由于牛奶(以及羊奶)中的蛋白质容易引起部分婴儿的过敏反应,因而通常不建议过早给宝宝喝液态奶。一般建议至少要在宝宝1岁之后,才可以逐步引入液态奶。对于父母有过敏史的宝宝,还可以进一步推迟到2岁甚至3岁之后。 由于牛奶乳脂可以提供一些必须脂肪酸以及脂溶性维生素,因此给宝宝喝的牛奶最好是全脂奶。至于是选择UHT、巴氏还是奶粉,这就由各位妈妈根据具体情况自己定夺了。从补钙和营养的角度来看,这三者之间没有太大差别。区别只是口感、易用性和价格而已。值得注意的是,如果是生牛奶,一定要煮沸后再给宝宝喝。通常,100毫升的液态奶含有100-110毫克左右的钙质。一天喝300毫升牛奶,即可满足一个儿童一天所需钙质的30%。 奶酪对于大多数消费者来说,奶酪还属于一种比较新鲜的食物。奶酪有很多种,为了方便起见,大家可以简单地按照大概的工艺来把它们分成四大类:新鲜奶酪,软质奶酪、硬质奶酪和再制奶酪。新鲜奶酪由于不涉及后期成熟的过程,我们把它从这一部分中开除,踢到新鲜发酵乳制品里面一会儿再说。剩下这三种,对于一个刚接触奶酪的妈妈,该如何区分呢?其实很简单:看一看,捏一捏。 看一看:如果这种奶酪的包装是那种很整齐的小片或者小块装,包装上也没有标明特别的奶酪名,那这八成是再制奶酪。如果再看到配料表里除了奶酪还有什么水,白砂糖,奶粉,黄油等成分,那就可以肯定这是再制奶酪了。相反地,如果奶酪能看出来是从某个整体上切下来的一部分,带有明显的外皮,那一般就是其他两种天然奶酪了。最后,再捏一捏:软得像橡皮泥一样的就是软质奶酪;硬得像橡皮一样的,自然就是硬质奶酪了。 天然奶酪在发酵过程中,里面的蛋白质和乳糖通常都会在一定程度上被分解了,因而相对于液态奶来说,更不容易引起过敏或者乳糖不耐受。然而天然奶酪的制作过程中一般都会用到盐渍,而且其中不少奶酪的风味略重,因而并不适合过早给宝宝吃。 再制奶酪就是通过把天然奶酪融化掉,可能还会再添加一些奶粉或者糖分,重新制作出来的奶酪。好处是这种奶酪通常口感更淡一些,更容易被宝宝接受。不过值得注意的是,妈妈们在选购的时候要看看配料表。由于奶酪要比脱脂奶粉贵很多,有部分厂家可能会减少其中奶酪的含量,而大量使用奶粉等更便宜的原料。 大约在宝宝9个月之后,可以偶尔给宝宝一点奶酪块,让他来学习用手抓着吃,好让宝宝适应不同食物的口感。当然,对于儿童,就可以根据他们的喜好,给他们尝试多种多样的奶酪了。而且奶酪除了直接吃,也可以作为烹饪原料,掺在其他食物里,让钙质随菜潜入胃,润娃细无声。 天然奶酪的钙含量很高,通常每100克奶酪大概含有800-1000毫克的钙,硬质奶酪的钙含量一般要比软质奶酪略高一点。也就是说,一个儿童只需要每天吃30克奶酪就可以满足其30%的钙质需求了。再制奶酪的钙含量就因产品而异了,具体还得参考产品的营养价值表。 新鲜发酵乳制品新鲜发酵乳制品主要就是指那些在生产过程中经过了发酵,却又无需像奶酪那样经历漫长成熟期的一些乳制品。为首的就是大家所熟知的酸奶和其他发酵乳,除此之外,新鲜奶酪也属于这一类。酸奶和新鲜奶酪的共同点就是都是经过了乳酸菌的发酵,把其中的乳糖变成了乳酸,从而使得奶中的蛋白质在酸性环境下变性而形成了半固体状。最大的区别呢,就是酸奶在发酵后没有经历新鲜奶酪所经历的沥水的步骤。 由于这类产品中的蛋白质,也在发酵的过程中多多少少地被水解了,所以通常更不容易引起过敏。因此,在宝宝六个月的时候,妈妈们就可以根据情况,在添加其他辅食的同时,开始给宝宝添加酸奶了。如果没有问题,那么之后,可以尝试逐步给宝宝添加新鲜奶酪。如果有可能,最好选购那种专门为宝宝设计的,补充了铁元素的酸奶或者新鲜奶酪。 奶油制品和甜品这一类主要包括黄油,各种奶油以及用奶油和其他原料制作的甜点等。尽管也有奶的成分在里面,但是这类产品通常脂肪和糖分含量都很高,也几乎不含有钙质,因而不建议过早地让宝宝接触这类食物。即使是对于3岁以上的儿童,也应当适当地限制这类食物的摄入量。 |

| Posted: 22 Feb 2013 01:17 AM PST 一首歌可以改变世界吗?BBC最近提出了这个问题,读者纷纷回应,选出了他们心目中影响世界的20首歌,包括《国际歌》、保罗·西蒙的《恩赐之地》、约翰·列侬的《想象》等等。你心目中改变了世界的歌曲是哪一首呢? 读者心目中改变世界的20首歌译者:haitunyaya 发布:2013-02-20 一首歌可以改变世界吗?BBC近来提出了这个问题,收到了几百份读者的回复。 50年前,犹太裔法国歌手芭芭拉为自己喜爱的城市创作了Goettingen(《哥廷根》)。人们认为这首歌改善了德国和法国的关系。下面是读者心目中改变了世界的20首歌曲: 1. "对于我们那个年代的人来说是The Specials乐队的Free Nelson Mandela(《释放曼德拉》,试听)。我出生在1960年,对曼德拉在1964年被判无期徒刑没有什么记忆。当在收音机里听到这首歌时,我们想这人是谁,他做了什么? 不久以后,我加入了反种族隔离运动,同时,种族隔离、德斯蒙德·图图,温妮·曼德拉,斯蒂芬·比科都成了家喻户晓的名字。" 巴里·金,英国奥尔萨尔 2. "我是芭芭拉的粉丝,但是感觉你言过其实了。我认为很重要的一首歌是Jean Ferrat的Night and Fog(《夜与雾》1963)。歌曲描述了载着犹太人驶向集中营的火车,很震撼。戴高乐不喜欢这首歌,因为它影射了他与阿登纳的友好关系。Ferrat说年轻人可以按照自己的理解来体会这首歌的意味,但是这个世界应该知道你——火车中的人——是谁。" 艾琳·鲍尔,伦敦 尼尔森·曼德拉最终于1990年获释 3. "柯蒂斯·梅菲尔德的People get ready(《人民准备好了》1965,试听)是一首民权运动的赞歌。在其他斗争中的国家,比如南非,这首歌被广为传唱。这首歌虽然被很多别的歌曲掩盖了光芒,但是它依旧鼓舞人心,让人们想起为平等而战斗的年代。很多LGBT群体也用过这首歌。" 库克伊·施瓦兹,美国 4. "Feed the world(1984)这首歌也许太通俗流行了,大家都不会考虑它,但是我觉着Band Aid乐队的的这首歌就是因为这一点可以当选。这首歌的MV表现了饥寒交迫中的儿童。直到这首歌的MV发行,新闻中才出现关于成千上万非洲家庭被大饥荒折磨的报道。拯救生命演出开始募集善款,但是是这首歌引起了人们的注意,并使我们认识到国外的饥荒是需要我们共同面对的,并不只是灾难中的人自己的事情。之后人们对灾难的态度有了巨大的转变,成千上万的人受益于此。" 杰米,英国艾尔斯伯里 5. "Ben Kayiranga的Freedom创作于1997年卢旺达种族屠杀之后。那时,创作这样的一首歌是勇敢之举,并不是因为它的雷鬼音乐节奏,而是因为歌词。不是因为它的歌词包含了卢旺达语,法语和英语,是因为它传递了一个信息,人类的自由,永远的自由。青年人渴望自由,孩子渴望自由。也许也不是因为这个信息,因为表达自由在卢旺达音乐中并不是第一次。是因为那个时刻,当一个国家在苦难中哭泣时,这首歌传递了希望。这首歌给了卢旺达一个微笑。如果卢旺达是世界的话,那么这首歌改变了世界。" 拉飞奇·乌巴尔多,瑞典 6. "这首歌赞美一场拯救了两百万苏联犹太人的运动,这场运动大大促进了保卫人权的斗争,是铁幕消亡的开始。这首歌的开端是一首旋律不断重复,简单具有犹太教风格的歌曲,它点燃了英国美国人民,尤其是在苏联生活的沉默的犹太人的反抗怒火。1965年,Shlomo Carlebach,一个美国犹太裔创作歌手,首次演唱了 Am Yisrael Chai(《以色列人民永存》)这首歌。 大约十年后,我在加州大学读书,参加了反对犹太人集中营的游行。 游行中,我和同伴随着这首歌跳舞。同时,苏联的年轻犹太人也勇敢的组织集会。几年后,我同其中一个结婚了!" Racelle Weiman,美国夏洛特市 7. "Billie Holiday 的Strange Fruit(1939, 试听)。 世上存在着种族歧视,但是大多数人很容易在精神上自动屏蔽它的存在。这首歌把种族歧视展现在人的面前,把它悬挂在每一棵树上,让种族歧视完全不能被忽略。 这首歌提醒人们在解放运动之后美国南部仍然存在着种族歧视,这是残酷的,但是使人们清醒。" 米歇尔,爱荷华州 8. "1961年的日本歌曲Ue O Muite Aruke(《昂首向前行》,试听),在美国和英国也被叫做 Sukiyaki (寿喜烧),不知道为什么。这首歌改变了美国人对曾经的敌人日本的态度,比任何政策和演讲的作用都大。这首歌1963年引进美国,我不太记得当时的情形,但是很多比我年纪大一些的人都说听这首歌是人们第一次对日本没有了敌意,开始认为日本人是跟自己一样有感情的,会表达美好和温柔的情感的人,而不是从前认为的神秘怪异的民族。这种效果是双向的。我在日本生活过5年,许多老一辈的日本人跟我讲当知道美国人是如何喜爱这首歌时他们是多么感动,这使他们对以前的敌人美国有了好感。这也是日本唯一一首登上美国排行榜的歌曲。我认为这首歌促进了美日之间的联盟,而这,使太平洋地区50年来维持和平状态。 约翰·泰勒,华盛顿 1972年Royal Scots Dragoon Guards凭借一首Amazing Grace登上了榜首 9. "运奴船船长约翰·牛顿在1772年创作了Amazing Grace(《奇异恩典》,试听)。 他帮助威廉·威尔伯福斯反对奴隶贸易。这首歌在19世纪早期第二次大觉醒期间传入美国,并成为广为传唱的圣歌,同时这首歌也是一首具有反抗精神的歌曲,在民权运动时期,马丁路德金也唱过。现在它依然是一首圣歌,是一首关于自由的歌,并且被多次翻唱。这首歌是在马丁路德金日被唱过最多次的歌曲。不幸的是,人口买卖和奴隶制仍然存在,所以这首歌也不是完全成功。目前为止是这样。" 艾莉森·艾恒,伦敦 10. "Joan Baez的We Shall Overcome(1963,试听),为民权运动所创作,是一首充满力量的歌。它让不同种族,不同阶级,不同背景,不同宗教的人团结在一起,只要他们有共同的信念。现在很多团体用这首歌来反对陈规陋习。所以我认为这首歌让世界变得更好,也将会继续下去。这首歌并不是一个歌手唱很多人听那种,而是所有人一起唱,团结起来积聚正能量。" 贝芙,丹佛 11. "Lili Marlene(《莉莉玛莲》1939,试听)怎么样?二战期间隆美尔的非洲军团时期进军非洲时出现,在蒙哥马利将军指挥下的第八集团军中流行开来。这首歌旋律动人,背景独特,或许是它使得盟军胜利后欧洲各国更加紧密地团结在一起。" 约翰·奥斯威斯基,纳米比亚温特和克 12. "我认为是汤姆·罗宾逊乐队的Glad to be Gay(《我是gay我很快乐》1976,试听) 很大程度上改变了世界对同性恋人士的看法。这首歌激励人们正视自己的和社会的偏见,唤起人们反对英国和美国主流社会对同性恋人士的迫害。上个星期巴黎举行了反对同性婚姻的三十万人大游行,或许这首歌应该出一个新的版本了。" 安蒂叶,英国 13. "萨姆·库克的A Change Is Gonna Come(1963,试听)在民权运动中影响极大,特别是在马丁·路德·金被暗杀之后。可以说这首歌极大推动了美国白人积极参加到争取平等的运动中。" 皮特·王尔丁,谢菲尔德 14. "战争留下的创伤和社会普遍的不公激发了鲍勃•迪兰的灵感,他创作了Blowing in the wind(《答案在风中飘荡》1962,试听)。1967年,我在童子军军营第一次听到这首歌。不久以后,所有人都在唱,包括像我一样不会说英语的人。这首歌最大的优点之一是简单。几十年过去了,我发现这首歌在世界各地被传唱,它所包含的正面思想也被广为传播。世界性的歌曲很少,而这首是其中之一。或者简单地说,小而美的歌,含义深邃,激励众人,实属罕见。" 西格玛·西格尔,德国 15. "Nena 的99 Luftballons(《九十九个气球》1984,试听)引发了人们对东西柏林分裂的关注。乐队的键盘手参加完在柏林举行的滚石音乐会后创作了这首歌,当时他看到一串气球被放飞,他想如果气球飞到柏林墙的另一边,那里的人会认为这些气球是什么呢。这首歌确实让我,一个年轻人,开始思考和质疑政府对人民的言辞,也许其他人也像我这样。这首歌中,战争爆发了,因为掌权者认为气球是敌人在挑衅,是发动战争的信号。最后,她发现了一个气球,并把它放飞,心里想着她失去的、想念的或是许久没有相见的人。韩国和朝鲜的情形正是这首歌的现代版。 " 克莱顿·戴尔,阿拉斯加 16. "大卫·哈塞尔霍夫说他的Looking for Freedom(1989,试听)对柏林墙的倒塌有一臂之力。我不同意,但是没有胆量告诉他。" 保罗,德国 1972年的"血色星期天",英国士兵在爱尔兰的德里郡击毙了26名抗议者 17. "U2乐队的Sunday Bloody Sunday(《血色星期天》1983,试听)触动了很多成长于1980年代早期的爱尔兰人和英国人最真实的情感。这首歌发行那年,爱尔兰共和军在布莱顿饭店实施爆炸,动摇了保守党的统治,马岛战争还历历在目。U2在多个场合演唱过这首歌,每次他们都把音乐声调小,让观众一起唱:'我们还要唱这首歌多久'。也许这首歌只是点燃了希望的蜡烛,很短,但让我们停下来,感受战争和暴力的无用。" 大卫,东苏塞克斯 18. "法版国际歌(1871,试听),是一首全世界传唱的革命歌曲,有振奋人心、令人感动的旋律。它号召被压迫的人们反抗专政,是穷人和受压迫者团结起来的赞美歌。纵观整个现代史,它作为改变世界的歌曲是独一无二的。它真的使人类团结起来。" 特里·马丁,苏格兰 19. "我认为保罗·西蒙的Graceland(《恩赐之地》1986,试听)作为反对南非种族隔离运动的一部分,改变了世界。那十年里,这首歌大受欢迎。这张唱片把商业元素引入到音乐中,极大地提升了非洲音乐家和表演者的知名度。我记得保罗·西蒙当时被一些反种族隔离运动支持者所批判,因为他破坏了文化抵制,不过他也有他的道理。对音乐的喜爱跨越了国界和文化,也超越了政治。" 简·贾维斯,德文郡 20. "约翰·列侬的Imagine(《想象》1971,试听)激起了关于战争,饥荒和宗教的讨论。这场讨论中,大家都互相尊重并且保持冷静。直到当代,宗教人士比如坎特伯雷大主教,在一些宗教场合还在使用这首歌。我没有宗教信仰,也不是嬉皮士,但我觉着直到现在,这首歌跟我们的生活都很相关。我很高兴伴随这首歌成长,以前在上学的路上,我印度/巴基斯坦裔的父亲总在车里放这首歌。" 萨拉,美国滑铁卢维尔 |

| You are subscribed to email updates from "牛博山寨" via Zola in Google Reader To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |

| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |

No comments:

Post a Comment