| |

- 穆藕初:一个企业家的公共关怀意识

- 转帖裴毅然:上海有個“聊天角”

- 我知道你在那里做了什么

- 警察执法不当:两受害人分获两千多万美元赔偿

- Are federal government workers overpaid?

- Twitter真的河蟹了?

- 2012年01月30日 糗事 TOP 10

- How much would a Buffett Tax raise?

- 唯色的诗:献给被枪杀的云丹

- Monday White

- 人造鲁迅!——献给睿智的方舟子先生

- 转发——《质疑鲁迅》,作者方尺规。

- 每个冤民的背后都存在着一根腐败链条

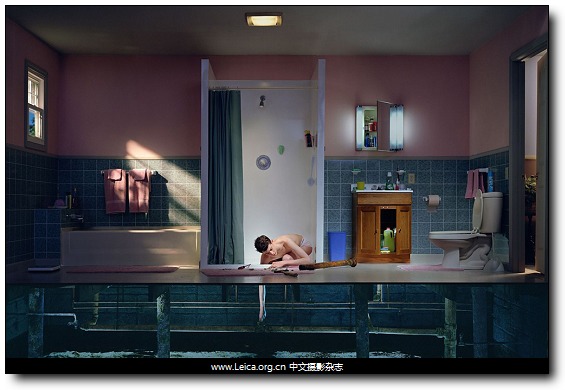

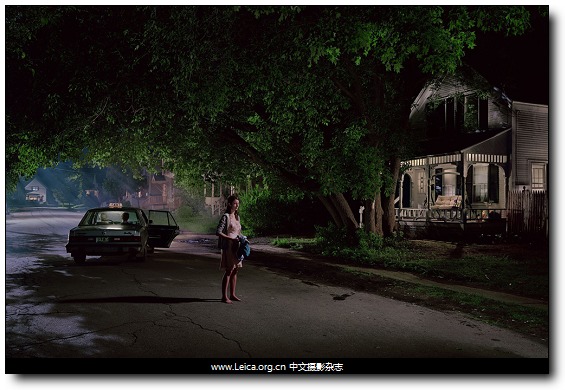

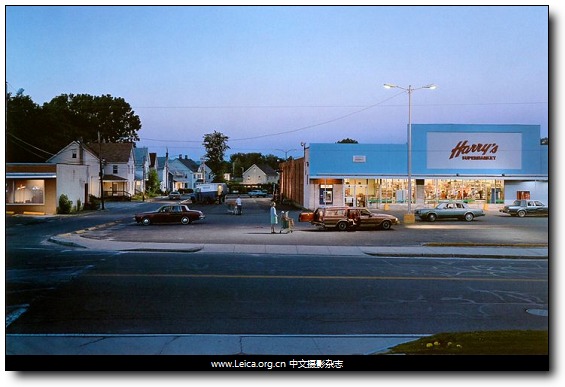

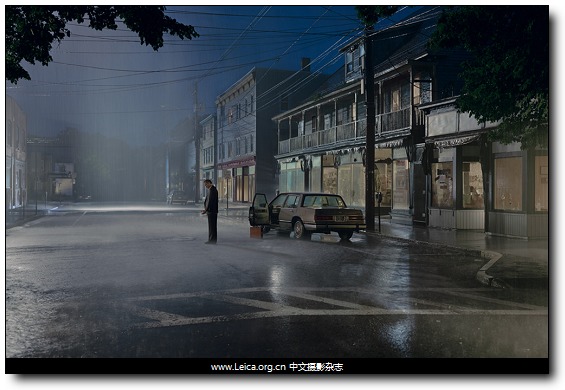

- 『摄影师访谈』Gregory Crewdson,城市边缘的剧照

- 对待方舟子,韩寒的错误所在

- 『摄影师访谈』Gregory Crewdson,城市边缘的剧照

- 世上沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨........更沒有無緣無故的套版印象

- 《译者》每日原文推荐 – 2012/1/30

- 朝鲜对中国人的醍醐灌顶之效

- 黄石公园火山即将爆发吗?

| Posted: 29 Jan 2012 01:15 AM PST 穆藕初:一个企业家的公共关怀意识

——在2011年11月15日"穆藕初先生生平与思想"研讨会上的发言(根据录音整理) 傅国涌

我们可以从这三个关系来看待穆藕初,第一个把他放在企业家和一个时代环境的关系来看待。大家都知道穆藕初曾被年轻的毛泽东称为"新兴商人派的代表",我想这个定位在今天看来也是一个蛮有意思的定位,而且是还没有被得到很好解读的一个定位,用"新兴商人派的代表"来看待穆藕初作为一个企业家和时代环境的关系,作为企业家,他的活动时间大致是辛亥后到抗战前一、二十年的时间。这段时间恰恰就是中国民营企业家的黄金时代,而穆藕初先生就是黄金时代的代表。"黄金时代"是法国学者白吉尔的一个说法。可能很多人会提出质疑,那个时代不是很动荡吗?有军阀混战,到处都是内乱,这样的时代怎么能成为黄金时代呢?然而恰恰是这样一个乱世,成就了穆藕初在内的一代企业家,也成就了鲁迅、胡适这一代知识分子,恰恰是这样一个乱世的中国,蕴育出了我们中国最有影响力、影响到我们今天乃至未来的思想家、实业家。简单的说两件事就可以看出穆藕初和那个时代的关系。1920年,在上海总商会的选举中,老一届的会董大部分都落选了,只保留了二个旧会董,其中一个就是穆藕初,新一代商人的代表聂云台当选为会长,他们两联手把上海总商会带到了总商会史上最辉煌的阶段。他们主要做了两件事情,最有代表性的一件就是1922年举行的商教联席会议和第二年举行的国是会议。另外一件也是发生在1923年的 "商人政府",对于这件事当然可以有争议。我经常说,你可以这件事持不同的看法,但那个时代的企业家们可以站出来成立一个"民治委员会",宣布接管一个国家的外交、财政(当然没有真的接管),这样的精神底气,今天已经不可能有了,只有那个时代有。在那样的一个黄金时代里面的企业家可以充分的展开他的理想,无论是办实业的理想,还有他关怀社会的理想。这是我想讲的作为一个企业家与时代环境的关系。 第二个关系是企业家与知识分子的关系。我有一个看法,在民国时代企业家和知识分子实际上是合一的,可以合二为一的。很多企业家,包括穆藕初在内,也包括创办了上海商业储蓄银行的陈光甫,他们本身都是知识分子,都是留学归来的,包括这个天津"永久黄"的创始人范旭东,他是日本留学回来的。哪怕是没有受过很高的教育的那些人,如只读过私塾的荣氏兄弟,但你能否认他们是知识分子吗?他们都是很有文化的人。这是一重关系。还有第二重关系,知识分子和企业家之间的关系本身就很密切,在穆藕初先生的交往当中,蒋梦麟、蔡元培、黄炎培等人都跟他有私交,包括他跟一些画家、书法家、其他文人之间都有很密切的交往。不仅企业家与知识分子之间有很好的关系,而且他们本身就是知识分子。这是一个很重要的因素。 第三个关系穆藕初始终把中国的经济、中国的企业放在整个世界经济背景下来看待。这点他具有非常自觉的意识。只有把中国企业和中国经济放在这个世界格局当中,才能真正看得清楚,这是需要世界眼光的,他恰好就具备这样的眼光。 穆藕初一生最主要言论大都发表在三刊一报上面,三刊就是《上海总商会月报》,《纺织周刊》,以及他亲手创办并且深深地打上了穆藕初个性烙印的《交易所周刊》。这个《交易所周刊》实际上只办了不到两年时间,但在它厚厚三大本的合订本当中,我们可以看到穆藕初通过《交易所周刊》呈现出来那种自觉的公共关怀意识,已经不是一个企业家的简单的关怀社会,也不是一个经济学家那种学术的关怀,已经提升到了超越他个人的企业家角色,甚至超越经济学家角色,超越知识分子角色,他具有高度的中国意识,同时有世界意识。另外一个报纸大家知道就是《申报》,他的很多言论是发表在《申报》上,特别是跟同时代的知识分子和企业家一起发表的那些联名信和通电,都在《申报》上发表。我想重点讲一下《交易所周刊》。在《交易所周刊》当中他围绕的中心只有一个,当然是中国的经济发展,但是他把中国的经济的发展始终放在整个世界经济的背景当中来看待的,所以这个杂志发表了大量关于评论西方经济、日本经济的文章,日本在中国、西方企业在中国的评论文章,有很多调查报告,也有很多翻译过来的文章。这本杂志尤其令我们今天感到敬佩的是,他对中国现实问题的那种关心,已经远远超过了一本专业的《交易所周刊》应该关心的问题。我印象最深的它至少做了两期专门的中国水灾的报道。因为1935年到1936年的中国,到处都是洪水泛滥。这个水灾报道里面,有从报纸上摘录的评论,也有大量的调查报告,甚至有他自己写的调查报告,对每一个地方水灾的情况和灾后的情况都有细密的调查,有数据,有具体的活的例子。这是一本专业的经济类刊物,但是它所做的已经远远超出了这个范围,特别是对中日之间的经济关系,和日本经济在中国的那种渗透,它从日文翻译了一系列关于中国东北和华北经济调查的文章。这些文章我们今天看来都很惊讶,我们中国人没有做到的处心积虑为侵略中国做准备的日本人全部做了。如果今天我们把这些文章原封不动的搬出来登在今天中国的主流刊物上,照样很能抓住读者,很能震撼我们,仍然没有过时,这就是那个时代做的。而且我刚才讲我们把穆藕初放在跟时代这个环境的关系、企业家与知识分子的关系来看,穆藕初之所以能这样做,他也不是孤立的。不是他一个企业家这样做,事实上,那个时代有很多的企业家都是站在这样一个比较高的起点上。穆藕初是1914年开始创办企业,跟他同时代差不多时间创业的有日本留学回来的范旭东,也是1914年在天津塘沽创办他的第一家企业久大盐厂。从美国留学回来的陈光甫1915年创办上海商业储蓄银行,基本上都是在同一个时间点上。他们是同步的,而且他们的价值观也是很相似的。我看到早年的《陈光甫言论集》,就是在上海商业储蓄银行给员工的演讲,1948年内部印刷的,1949年以后一直没有印过。今天把他的这些讲话拿出来,把穆藕初先生的讲话拿出来,我们就可以看到,那一代企业家、银行家所达到的思想高度,他们对中国的那种关怀意识,都不是我们今天的企业家可以同日而语的,回到穆藕初他们所代表的那一代企业家,最主要的价值在于他们可以为今天的企业家阶层提供路径依赖。 今天有许多企业家在寻找一个自己的精神背景或者寻找自己的精神起点,但是他们找不到自己的起点在哪里,因为中间有三十年以上的断裂。大家都知道五十年代到七十年代末,至少有三十来年,这个链条断了,历史的链条曾经中断,整个中国的企业家阶层曾经被连根拔起来,到了1979年以后重新允许私人办企业,到今天又有三十多年了。这个企业家阶层又站在了舞台的中央,我们翻开任何一张报纸,里面少不了这个阶层的声音,成了这个时代主流的声音。当他们在经济上已经完全恢复过去的光荣地位,但是他们在精神上要跟他们的前人,跟穆藕初、陈光甫那一代企业家相提并论还没有到时候,最根本的是他们缺乏那种自觉的公共关怀意识,他们当中可以产生大地产商,大商人,那种物质上大商人,但是在精神上的大商人,今天看来还没有,中国还没有一个标志性的人物。他们可能有中国式的智慧和狡黠,非常善于自我保护。当然这样的时代,善于自我保护也是一件非常了不得的事。 钟祥才讲到了穆藕初先生的知识境界,我觉得知识境界这个词非常好,我刚才讲了穆藕初先生和时代的关系包括《交易所周刊》的那些文章所显示的高度的、自觉的公共关怀意识,他的根据在哪里?他的根据就在他的知识结构当中,在他的知识境界当中。正因为他有这样与众不同的知识构成,有很好的中学的修养,又接受了西方的科学管理知识,有西方的知识背景,形成了他独特的知识境界。刚才钟先生概括了她知识境界的几个特点,因为时间的因素,钟先生没有展开,他讲了他的科学管理,也讲到了其他的几个方面,其实就是人文关怀。为什么民国那一代企业家,哪怕是最有钱的那一些人,你看上去都并不是铜臭味的?最根本的因素,他们身上还有人文关怀的一面,穆藕初的知识境界里很核心的一个东西是他具有人文涵养。包括他很喜欢跟很多的学人、文人打交道,包括他对昆曲的关怀,在那里能找到他的精神寄托。一个企业家也好,专业人士也好,如果他的业余爱好、趣味是很低级的,这个人基本上就没什么了。判断一个人的趣味就可以决定他的层次或者他的境界。我们看到穆藕初先生那一代人企业家大部分都是有比较高雅的趣味,业余时间他们一般不是去洗脚、跳舞, 他们都是有自己的文化情怀。在他的知识构成中,我觉得一点都不亚于的科学管理方面、甚至更重要的就是他的人文关怀。穆家修先生讲到他爸爸的最后十年,这十年恰恰是我们比较忽略的十年,因为这十年实际上他的企业已经失败了。我印象最深的就是当年"火柴大王"刘鸿生曾对穆藕初的大儿子说:你爸胆子很大,手里一家企业都没有,就敢来主持全国生产会议。这句话里面带有一点点的嘲讽,我想能听得出一点点弦外之音。我曾经也多次的想过这个问题,穆藕初这样一个人物,1922年以后事实上他的企业就走下坡路了。从创办企业来说他只有八年的黄金时光。从1914-1922年只有八年。此后他在经济上已经不行了,但是凭什么他还能吃老本吃一辈子?中国企业史上从无一个先例,手里没有企业仍然受到企业界同仁的高度尊敬,受到社会各界的高度尊敬,一个先例都没有。他既是空前的,到目前为为止还是绝后的。 我想主要原因可能只有一个,他在这八年当中所做的、所呈现出来的已经足以让其他办企业的人,和社会各界的人对他永远都忘不掉,包括他对公益上的贡献,这个大家讲的很多,就是助学。我又想强调的一点,就是他身上有特殊的东西,就是他的公共关怀意识。他对中国的那种关怀意识已经远远超出了普通的一个实业家的层次,也不是普通知识分子的一种关怀,他几乎是把自己和当时的中国合二为一了。我概括一句话,就是穆藕初身上具有最自觉的公共关怀意识,这个自觉关怀意识的核心就是"负责任"三个字,不光对他自己的企业负责任,同时对这个社会负责任,对这个中国负责任。这个高度的负责任意识,在他那八年当中完全呈现出来了,在八年以后继续的呈现出来,所以一直到他生命的最后十年,手里一家企业都没有,他仍然能获得大部分人的尊重,获得大部分人的尊敬。我想我们今天最要重视的就是他的这一点,就"负责任"三个字来概括他的公共关怀意识。

|

| Posted: 28 Jan 2012 11:38 PM PST 转帖:上海有個"聊天角"

裴毅然 一直處於初級階段半地下狀態

○八年春,因申奧承諾改善人權,中共闢出北京地壇為大陸首家「海德公園」,中國人也可以站在肥皂箱上發表「不同政見」了。雖是嚴控下的有限民主,但對大陸「革命人民」來說,總算有了一條透氣的縫隙。民主的「繁殖力」很強,全國各大城巿也悄悄出現了「海德公園」。

上海的「海德公園」出現較早(與滬人權意識較強有關),已有七八個年頭了,冠名很有滬色──「聊天角」。從最初巿中心復興公園、魯迅公園、中山公園,漸漸擴展至全市各大公園。人們(包括便衣)均因「不同聲音」走到一起來了。天天有人「報到」,風雨無阻,晴好週末,更達到高潮。但各地「海德公園」一直處於初級階段的半地下,不讓走上媒體版面(一拍照就遭喝止/見圖),無法進入公共論域。

當年中共向國民黨要民主要自由何等理直氣壯,如今輪到自己「當家作主」已經六十二年了,仍扭捏拖捱「玉人難下樓」。但若與毛「不准亂說亂動」一比,「聊天角」的出現也算「歷史進步」。

除了敏感時期出現不和諧的衝擊抓捕(如去年春######」),官家總體上允許「聊天角」存在。估計也悟出這個「不穩之處」亦有多項維穩功能:一、收集真正民聲,與其讓「不同聲音」潛行地下,還不如納入「可控制範圍」;二、給國人一個發聲泄孔,多少有利疏導民怨,將不穩因素消滅於萌芽;三、有利對外宣傳。四、不便明說的「測試」功能,觀察民眾對貪腐與專政的承受度。

以銀髮族為主體大約分四派

從「五四」到「六四」,政治積極分子均為青年,惟這次卻為銀髮族,百分之八十退休老人,還有一些老婦,少數中年上班族,不見青年學生。青年政治的特點是理想與熱情,老人政治的特點則為經驗與理智。這些中老年人不少深受迫害,或家中長輩有受難者,均為此前的「階級敵人」。人人都有部辛酸賬坎坷史,他們以歷史見證人的身份,一個個痛說「反革命家史」(總算有了傾訴地),強烈控訴毛時代的種種罪惡,堅拒「淡化」。他們不懂電腦不會上網,但懂得用原始方式找尋「知音」。

「聊天角」派別與網上一樣,共分四派──民主派、毛派、反腐派、五毛黨。民主派人數最眾,論調最普遍,佔據絕對主導地位。但民主派無網站,雖人多而雜亂,有群眾基礎,但缺少領導核心。相反,毛派人數極少,但有「烏有之鄉」的指揮,行動統一。他們懸毛像、張標語、發傳單,還有擴音喇叭(民主派絕對不被允許動用的器具),像是回到搞運動的文革。剛入十二月,毛派分子便積極籌備為毛「慶生」。活躍於上海各公園的毛派,十餘位二三十歲新一代「毛青」,由五旬者領頭,轉戰各園,盛邀聽眾前往「基地」聽講座、領書冊,還午餐免費。

毛派與民主派因涉及「中國往何處去」的根本問題,一左一右的死對頭,毫無「求同存異」的政治可能,最近發展到各發傳單,互駁對方。從根子上,兩派當然不僅僅代表思想認識,更代表「階級利益」,「烏有之鄉」的核心力量來自一部分高幹及太子黨。不過,毛派人數畢竟稀少,這批「毛青」不出現,上海各園基本上聽不到毛聲。五毛黨數量最少,據說近半年才由官家培訓派出來「摻沙子」,他們從不敢亮示身份,只是不時打斷民主派的議論,起起哄攪攪局。五毛黨也不敢多說,知道在「聊天角」沒有呼應者,只能唱獨角戲。

反腐派則分貝甚高,自我感覺很佳,一副正義在手可縛蒼龍的氣勢,但他們並無真正的政治觀點,「誰上台無所謂,只要反腐肅貪就行!」他們的作用就是「取消派」,客觀上以反腐俘獲聽眾,擾亂「聊天角」關注政改與公民價值觀的大方向。四派中,最容易發生衝突的當然是民主派與毛派,有時會有「肢體接觸」。不過不用擔心,事態決不會擴大,毛派一到,官家反應迅速,警車立即園外伺候,一旦動手,「時刻準備著」的便衣馬上搭肩膀「請」你。頗有意味的是:毛派做完筆錄就放出,民主派則至少要被折騰五六小時。

「聊天角」還有一批弱勢冤民,他們明知「找錯衙門」,但因沒有其他更合適的去處,只能上這兒尋找同情者與傾聽者,最好能碰到記者。

毛派煽動「仇富」鼓動「造反」

標題──毛主席留下一個值得千秋萬代為之懷念頌揚的中國。內容為口號式十七條,當今社會弊病,毛時代統統沒有:沒有民族分裂、無兵駐外、與美打平、無私援外、沒有下崗、沒有失學、貪腐絕跡、吏治清明、不拖欠教師工資、人民公僕沒有包二奶三奶,更不可能「買處」……他們迴避了毛至少整死六千萬國人的罪惡,迴避了經濟大倒退的數據,利用弱勢群體對當下的不滿而鼓吹「回到毛時代」。只要放開言論,缺乏史實支撐的毛派觀點,虛幻畢露,不戳自倒。

毛派打著紅牌反紅旗,呼籲「打倒今天走資本主義道路的當權派」,要求「再來一次文革」,煽動「仇富」,直接鼓動「造反」,按說中共更應該懼怕。但很奇怪,由於意識形態的某些疊合,官家對毛派的寬容度遠遠大於民主派。

劉文忠成了「聊天角」圓心

劉文忠先生乃文革烈士第一人劉文輝胞弟,劉文輝因公開反對「十六條」,六七年三月被斃,劉文忠為其同案犯,蹲獄十三年。出獄後,腿殘的劉文忠先創業賺錢後周遊世界,在港澳出版濺起一定聲響的自傳與政治遊記。如今,六十四歲的劉文忠成了「聊天角」圓心──民主派主要演講者,擁有一批鐵桿粉絲。這批「劉粉」帶著乾糧跟著轉場,上午復興公園,下午魯迅公園。老劉哪天沒去,得向他們請假,否則他們要起疑:「阿會『搭』(捉)進去?!」

最近,上海各園「聊天角」爆發大辯論,毛派散發傳單,老劉便持單駁斥,每次以老劉為圓心的人群總是最大一坨,裡外三層。去年十二月十八日,本人第一次「試水」魯迅公園,饒是老劉再三向粉絲推薦,可是我一開口,還是「站不住腳」。老劉則已十分熟悉聽眾口味,能將理性揉入感性。

「聊天角」無法進行理論性辯論,只適合感性演講。聽眾一般只要求新鮮、過癮,刺激。同時,也缺乏必要秩序,任何人發言均會遭隨意打斷,無法完整論證。老劉若非一群粉絲「把場」,亦無法「善始善終」。

但老劉意識到「聊天角」乃新興公民論壇,民主進步的操練場,需要參與推動。他說:「中國民主已起於網路、公園論壇。隨著民眾覺醒,公園裡公民論壇會逐漸壯大成熟,走向有序,目前需要不怕坐牢的人去推動。」

我沒有劉先生的耐心與韌性。走出公園,心情複雜。「聊天角」距離文明尚遠,而民主自由又只能是文明的產物。這次「試水」,使我深切感受中國民主進程的艱難。老劉安慰我:曾有好幾位像你這樣的知識份子因「嗆水」而退身。

公民論壇的時事性越來越強

一位自稱九十二歲的毛派老翁,據說是位退休金上萬元的「少將」,乃劉文忠的論敵,他立論古怪:「中國這麼大個國家,如果十三億人開到美國去,也把那兒吃窮了。」「你說說,蔣介石八百萬軍隊,怎麼被打敗的?蔣有飛機大炮吧?」他只能如此「短促突擊」,因為馬上有人不耐煩予以喝止。

廣場政治的特點是容易偏激,容易簡單化極端化。從知識界普遍願望來說,中國民主這「最後一抖索」(東北俚語,最後這麼一下),最好能以「天鵝絨」形式完成,自上而下,有組織有秩序,避免再次大折騰。奈何中國現行政治還帶有相當封建性,人治因素極重,能否避免廣場政治的偏激,走好民主化的最後一步,只能看中共高層的政治智慧與執政能力了。雖然一切皆有可能,方向終究只有一個──走向民主。捨此之外,還能有什麼去處呢?高層改革行動能否趕上基層民主步伐,儘管只有「天知道」,但從「盡人事」角度,匹夫有責吧?

據劉文忠介紹,七八年前的「聊天角」,成員構成主要是離退休幹部與下崗工人,觀點層次較低,老幹部普遍為鄧叫好,工人中有懷念毛時代,怨氣不大,討論不深,觀點的現代性與當下性不強。如今,怨氣日甚,從罵毛罵鄧罵江直至罵「今上」,討論也漸行漸深,民主派聲音一路走強,不僅無人公開承認歸屬毛派,亦無人願意亮示中共黨員身分,而早些年還有人以此身份為榮。中心論題集中於兩點:一、如何制止貪腐?二、如何控制貧富差距。近年,社會價值觀悄然上升,成為熱門話題,包括評議重大國際事件,如卡達菲倒台、金正日之死等,總的方向漸與國際普世價值接軌,形成需要建立公民意識的共識。事實上,出現公民價值觀話題討論,表示大陸民間已在進行意識形態重塑的「前期準備」。從最初的簡單發洩、「歷史回顧」,到如今解析政策、關心當下,「聊天角」作為公民論壇的時事性越來越強。

無論如何,「聊天角」乃大陸民主萌芽,「自由操練場」,這批中老年人是大陸民間思考者。雖然距離形成程序民主還有很長的路要走,但對中國來說,這一萌芽的重要性不言而喻。不僅中共需要熟悉各種異聲,民眾也十分需要熟悉「自由」的多元噪雜,形成求同存異的社會氛圍。

(本文得到劉文忠先生大力協助)

|

| Posted: 30 Jan 2012 01:20 PM PST

和twitter类似,4sq也是一个发布简短信息的平台。和twitter最大的不同之处在于,4sq还会收集用户所在的地理位置,并且利用这一要素将人们连接起来。这个建立不过一年多的网站发展得不错,有消息称它已经拒绝了Yahoo一亿美元的收购出价。每周数百万的发送信息量和百万数量级别的用户,已经让4sq看起来像是代表了下一波互联网浪潮的新方向;而更好的是,它的商业模式看来已经足够清晰。 新玩法:签到4sq提供的服务被称为地理位置服务或者LBS——基于位置的服务(Location-Based Service)。它以用户所在的地理位置做为主要的信息来源,是只有在现在这个无线互联网和手持智能设备流行的时代才会出现的新产品。想知道你的朋友们在哪里?想知道附近有什么你喜欢的餐馆?想在某个地方"偶遇"那个神交已久却从未谋面的Mr.Right?地理位置服务都能帮你做到。只需要一部手机就行。 是的,一部智能手机,能够运行程序、有GPS功能,最好还能wifi上网。虽然iPhone和Android是首选,但是Palm、黑莓甚至运行着塞班和Windows Mobile系统的手机也都可以。这部手机将会在地理位置服务中成为你的化身,手机基站、GPS和wifi热点将能确定精确位置,然后由你来选择是否要将自己的行踪昭告天下。 4sq的用户可以自己添加地点、与好友分享体验或者针对某个地点撰写评论。这将在社交活动中制造更多的话题,并且可以为其他人提供消费参考。这种思路并不是最近才出现的。有些手机交友软件早在几年前就已经实现了类似的功能,而国内的贝多网早在2003年就开始尝试和puma专卖店合作,当用户走近专卖店周围范围数百米的时候,就会接收到打折信息。它们的技术正是基于手机的通信方式——城市中手机基站的信号范围相互交叠,通过传递手机信号的基站就可以判断手机所在的位置。然而,利用手机基站来判断的方式并不够好,因为它的精确度相当有限。在GPS的帮助下,现在的地理位置服务已经能够达到十米以内的精确度,这对于消费级别的用途,已经足够了。 粗看起来,这不过是提供了位置信息的微博新玩法,但是却意外地大受用户和投资者的欢迎,国内也已经出现了数十个提供类似功能的网站。有分析师认为4sq的价值已经超过一亿美元,而另一个提供地理位置服务的公司BooYAH刚在一个月前得到了2000万美元风险投资,他们的网站mytown是4sq的有力竞争者。苹果、facebook、twitter也已经开始插手这一领域,麦当劳已经开始尝试和facebook合作向附近的用户推送广告。有分析机构甚至认为,未来五年内,地理位置服务网站将会在欧洲造就超过6亿美元的市场。 地理位置服务在近期如此受关注的原因,也许就在于4sq发明的那种叫做"签到"(Check in)的行为方式。当人们到达某个地点的时候,可以登录然后签到,还可以发表些简短的言论或评点,和发布一条微博同样简单。签到可以让好友们看到自己的位置,也能带来奖励。就像每个人手里都有一张哈利波特的活点地图那样,人们可以和在同一区域的好友共享信息,可以通知好友来附近小聚,还能获得虚拟世界里的虚拟荣誉——简直就像是将真实世界和虚拟世界连接在了一起。 真实世界的虚拟游戏如果要让人们乐于签到,就要给予激励。以地点为基础的社交方式自然是激励的一种 ,但是远非全部。在4sq中,签到有着特殊的意义,它是"奖章"(badge)的来源。用户的第一次签到可以得到"新手"奖章,在十个不同地方签到可以拿到"探险家"称号,而如果在三十天内去过十个健身房,就会成为"健身房耗子"。魔兽世界和极品飞车的玩家会对拿称号的模式并不陌生,这类奖励体系在电脑游戏中由来已久,而4sq将它们搬到了真实世界当中,并且成为了几乎所有类似网站的标准功能。某个地点签到最多的用户将会获得"领主"的奖章,进而可能会获得商户提供的物质奖励。这种事可不会在电脑游戏中发生。 mytown更进一步,将虚拟经营引入了真实世界。"领主"成为某个地点的虚拟拥有者,当其他人签到时需要缴纳虚拟租金,而这些虚拟租金可以兑换成真实的商品。领主们有了更多为自己地点而奋斗的理由,他们可以开放一些类似寻宝的特殊项目来吸引其他用户签到,也会让这个地点的真正拥有者增加新的盈利点。这可以看成是真实世界和《第二人生》的混合体——后者曾经被视为虚拟世界的明日之星,但是过于复杂的建设过程最终让用户们失去了耐心——但是显然会更加成功。 做为娱乐和社交工具的地理位置服务也许会成为一时的话题和吸引用户的手段,但这并不是这类网站的主要收入来源和基业常青的基础。"领主"头衔会被其他签到次数更多的人抢走,人人都有机会成为"探险家"或者"超级明星",而只有用户留下的言论、点评和他们的位置信息会成为长久的财富。 Google可以告诉我们所在的城市正在放映哪些电影,但是4sq可以让当我们在电影院附近时接收到相应的优惠券。要把一个蜷在自家椅子上的人拉到电影院来也许并不容易;但是如果他刚好在电影院附近,就是另一回事了。在网络上每个人都可以关注世界上发生的任何事情,但是在路上,我们更多关心的只是附近的几公里范围。虽然Google地图也可以做到,但是地理位置服务可以做得更好:它的优势刚好在于将用户和商家这两种相互契合的需求连接起来,在用户所在位置附近的小范围内,打穿信息不对称的高墙。这是地理位置服务对用户的真正价值所在。以地理数据进行细分的营销方式会是继Google Ads之后的另一次新革命吗?有可能。 Google因其拥有海量数据、能够对数据进行有效分析、并且根据数据分析的结果提供营销服务的能力而在十年间发展得如此强大。而地理位置服务将会借助大量用户的主动贡献增加地点、数据和评论来达到同样的效果。基于地理位置的社交功能将会吸引用户,而依赖地理位置的商业模式将能带来利润。只加上了地理位置这个新的维度,移动互联网突然就变得截然不同。 也许正是因为这样,地理位置服务的发展速度飞快。从创立到获得一百万用户,4sq只花了一年时间,比twitter快了整整一倍。地理位置服务商业上的成功,似乎就在下一个街角向人们招手。 就在下一个街角……也许?感谢摩尔定律,每过十八个月,芯片上晶体管的数量依然能够翻一番。手机的性能越来越强大,3G技术已经让手机可以接近于固定网络的速度访问互联网。手机已经成为了近乎和人们共生的新物种,而其随身携带的特性更是让计算机望尘莫及。智能手机的保有率节节攀升,而几乎每个使用手机上网的用户,都减少了使用计算机的时间。虽然手机的屏幕太小而键盘依然难用,但是它的诸多优势足以让这些缺点变成不足挂齿的小麻烦。这些正是地理位置服务所需要的硬件和网络基础。 运行在手机上的地理位置服务,比其他移动互联网服务更加精确、互动更强,以及更加看重服务的品质。已经有人开始尝试使用它来进行突发新闻报道、用它跟踪监控流行趋势、甚至使用它进行团购或者做为赠送虚拟礼物的中转站。国内的大众点评网挟七十万商户数据进入地理信息服务领域,手机版大众点评网可以直接定位用户所在位置,然后显示周围的商家。虽然这种做法并没有体现出社交的要素,但是在连接商家和用户方面已经能够满足需求。17you8将关注点放在旅游上,提供本地搜索和与旅行服务相关的信息,foodspotting则只关心好吃的菜式。看起来地理位置服务充满了各种可能。 然而,这种蓬勃发展的态势却并非一片光明,地理位置服务依然面临着几个重大的挑战。隐私泄漏和广告过载都可能会导致用户流失,而用户数量的不足和技术的限制也会成为这类网站发展的制约因素。 做为一种比较敏感的信息资源,并不是所有人在所有时候都乐于将自己所在位置的信息与他人分享。曾经有人在facebook上收集了一批将自己的状态标记为"外出度假"用户的信息,并且做了一张"盗窃地图"。这样的先例必然会引起对个人隐私泄漏的担忧——互联网上并非只有善良的人。个人的位置信息被滥用可能会带来可怕的后果,而这种情况很难避免。任何一个小事故、一个设计失误、一次误操作或者一个新手用户的不经意点击都可能会酿成巨大的公关危机,足以彻底埋葬一个网站的所有未来。 广告是平台类网站往往最先被想到的利润来源,利用地理位置服务搭载广告的方式目前看起来依然是比较稳妥的盈利方式。但是在保护用户权益和获得广告收入之间的平衡很难掌握,四个月前美国商铺点评网站Yelp遭遇的集体诉讼就是最好的注脚。和电脑上的网页广告不同,手机广告将会占据本来就不充足的屏幕位置和系统资源,也会引起用户更大的反感。即使是针对性推送的广告也可能会让那些并没有相关需求的用户厌烦,进而导致用户的流失。 而地理位置服务的用户数量还远远不足。和facebook的五亿用户相比,目前最大的地理位置服务网站、拥有超过两百万用户的Brightkite也只能是算是个小网站。虽然智能手机的销量依然在增长——2010第一季度全球销售出了5400万部智能手机,几乎达到了去年整年销售量的三分之一——但全球智能手机用户只有数亿,而地理位置服务的用户又只是其中的一小部分。在多个类似网站的争夺之下,又进一步将用户和信息变得更加分散。这是一个急切期待有力的正向循环的新兴行业,但是目前还没有任何一家网站能够到达那个引爆点。激烈的竞争已经开始,谁能够率先抢占足够的市场,才会有可能像youtube在视频分享、twitter在微博以及facebook在社交网站中那样,获得仅仅为了第一名而保留的显赫地位。 即使是地理位置服务的上游也没有准备好迎接这样的未来。手机电池依然以通话时间和待机时间来做为基本指标,却有意或无意地忽略了其他功能需要的电量。每天都需要充电的手机总是不便,移动互联网需要更持久的电能供应。最近发布的iPhone4已经达到了让手机3G网络浏览6小时、视频播放10小时的指标,也许正是因为苹果和4sq一样意识到,手机已经转变成了随身的数据通信中心,而并非仅仅是一部单纯的电话而已。 已发于2010年《21世纪商业评论》,请勿转载。 |

| Posted: 30 Jan 2012 12:51 PM PST 芝加哥一名男子入狱16年后无罪获释,近日得到2500万美元的巨额赔款。无独有偶,一名在新墨西哥州被捕的男子在监狱中度过两年后被无罪释放,近日也获得2200万美元的赔偿。 希门尼斯(Thaddeus Jimenez)13岁时被判谋杀罪,法庭先后两次按成人犯罪案判他有罪,入狱45年。但希门尼斯一直坚持自己无罪,声称是被他人冤枉的。几年后,西北大学法律专业的学生以及律师发现希门尼斯的案件是冤案,与此同时也有其他的律师发现希门尼斯案件中的两名关键证人已经撤回了证词,不能证明希门尼斯是杀人案中的枪手,在这样的情况下,州检察官同意重新核实案件。经过几年的审理,2009年5月希门尼斯被判无罪释放,当律师将他从监狱中接出送回到他母亲住处时,母子两人抱头痛哭。希门尼斯在监狱中度过了16年,这也是人生中最好的青春时光。 希门尼斯出狱后,决定起诉当时逮捕他的市警察局以及市政府,他的理由是警察无视他提出的有利于他自己的无罪证据,并且强迫目击者作证说是他枪杀了当时19岁的被害者,同时也没有任何实物证据可以将他与案件联系在一起。希门尼斯的律师表示,希门尼斯是伊利诺斯州,甚至可能是全美最年轻的被判有罪但后来却被证明是冤案受害者的人,而这个冤案完全是办案警察的过失造成的,所以向警察的雇主市政府提出巨额赔偿要求。经过两年多的法律诉讼,联邦法庭1月24日判处芝加哥市政府赔偿2500万美元给希门尼斯。判决公布后,芝加哥市政府发言人对判决结果表示失望,并表示正在考虑是否上诉。 希门尼斯出狱后在餐馆工作,律师说他正在考虑下半辈子的生活规划。不过前不久希门尼斯被控藏有毒品,正在等待下月开庭,如果被定有罪,最高可被判三年徒刑。 与此同时,在南部的新墨西哥州,联邦陪审团也判处多纳•安娜郡政府(Dona Ana County)必须向一位被捕入狱近两年的男子赔偿2200万美元,理由是这位男子在该郡的监狱中遭到了不公的待遇。 瑟莱芬(Stephen Slevin)现年58岁,2005年8月他在驾车经过多纳•安娜郡的时候,因为酒后驾车及收受赃车被警察拦下,随后被捕,在狱中被单独囚禁了近两年,直到2007年6月才获释。警方在逮捕瑟莱芬后,发现他精神不正常,于是将他与其他囚犯分开,单独关押在一个只有不到2米宽、3.3米长的小房间中,让他睡在水泥床上。瑟莱芬出狱后,起诉多纳•安娜郡警方在精神与肉体上虐待他,既不起诉他,也不理会他的各种要求,当他不存在,侵犯了他的人权。瑟莱芬的律师说狱方有时几个月不让他到户外"放风",也不给他娱乐,甚至不让他洗澡。瑟莱芬有一次牙痛,发现有一颗牙齿已经松动了,要求狱方给与治疗没有得到回应,只好自己忍痛,花了8个小时将病牙拔掉。在联邦陪审团判决之前,原告与被告曾讨论过200万美元的和解方案,但最终没有达成协议。 判决宣布后,瑟莱芬的律师表示,希望这个判决可以对全美的监狱管理起到警示作用,改善犯人的待遇。多纳•安娜郡发言人则为狱方做了辩护,表示郡政府会寻求上诉。 |

| Are federal government workers overpaid? Posted: 30 Jan 2012 12:23 PM PST Yes, says CBO: Differences in total compensation—the sum of wages and benefits—between federal and private-sector employees varied according to workers' education level. |

| Posted: 30 Jan 2012 10:33 AM PST |

| Posted: 29 Jan 2012 08:00 AM PST 【转】刚刚在网上订了KFC的外卖,特地注明要求帅哥送餐……于是……于是就真的是帅哥送餐过来唉……哈哈哈……帅哥一直不敢抬头,找钱的时候手抖的钱都掉到地上了…… 然后帅哥说,对不起,您的要求好特别啊,我有点紧张…… 顶655:: 拍-56:: 100条评论 暗自倾慕已久的女生让我做她的模特,给我画了幅肖像画,作为作业交给了老师。没过几天,她还邀请我一起去见她的老师。我心中窃喜,但不见下文。后来打听才知道,原来老师看到她作业后,一开始只给她不及格,说她画的比例不对,五官变形了,但把我带去给老师看后,老师给了她一个A+。。。 顶398:: 拍-56:: 80条评论 原谅我的笑点又低了... 顶386:: 拍-52:: 57条评论 真人真事,就尼玛一句话,老婆今晚喝醉归来,替她脱衣,她穿的男士内裤,对,那不是我的啊……TME 顶293:: 拍-23:: 94条评论 以前高中上课没事用粉笔刻的 顶278:: 拍-17:: 70条评论 小外甥一岁多点,还不会说话。冬天,天冷,穿的多,像个粽子似的 顶253:: 拍-11:: 28条评论 女友家里没人,他爸嗜毒成应,外面欠了很多钱,在女友家里嘿咻,他爸突然从柜子里跳出来拿手机各种拍照,然后就跑了…… 顶274:: 拍-43:: 91条评论 一句话不咯——昨天我妈对我说:我特别不喜欢睡觉时有人碰我。我回答:那我就纳闷儿了,我是怎么来的。 全家安静 顶235:: 拍-16:: 28条评论 今天提着一个肯德基的袋子去吉野家买餐,一开门服务员盯着我的袋子亲切的喊:欢迎光临肯德基。当时就给我笑趴了。。。 顶225:: 拍-17:: 14条评论 大学时宿舍一姐妹吃减肥餐,有一餐的食谱上要求吃一片肉。 顶211:: 拍-6:: 18条评论 发表我的糗事 | 手机用户请访问m.qiushibaike.com |

| How much would a Buffett Tax raise? Posted: 30 Jan 2012 09:28 AM PST Robert Samuelson has the numbers: Obama's still-vague Buffett Tax would apparently impose a minimum 30 percent tax rate on incomes exceeding $1 million....In September, the Congressional Budget Office estimated the 10-year deficit at $8.5 trillion. The nonpartisan Tax Foundation estimates that a Buffett Tax might now raise $40 billion annually. Citizens for Tax Justice, a liberal group, estimates $50 billion. With economic growth, the 10-year total might optimistically be $600 billion to $700 billion. It would be a tiny help; that's all. |

| Posted: 30 Jan 2012 10:48 AM PST  献给被枪杀的云丹[1] 注释: [1]云丹:藏语,意为学问、文化。通常用作人名。诗中的"云丹",指2012年1月23日,在四川省甘孜藏族自治州炉霍县,爆发藏人抗议,军警开枪,打死打伤许多藏人,现已知死者之一名为云丹,牧人,49岁。照片来自国际声援西藏运动网站 http://www.savetibet.org/。 [2]图伯特:藏语,即汉语的西藏。按照西藏传统的地理观念,由高至低,分为上、中、下三大区域,有上阿里三围、中卫藏四如、下多康六岗之说。分布在现如今行政区划的甘肃省、青海省、四川省、云南省的藏地,以及西藏自治区。又称安多、卫藏和康三区。 [3]色拉贡巴:藏语,色拉寺,位于拉萨,著名的拉萨三大寺(哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺)之一。 [4]阿佳:藏语,姐姐。 [5]热贡:藏语,地名。指今天青海省黄南藏族自治州同仁县。 [6]土鼠年:属于藏历算法,即公历2008年。 [7]金珠玛米:藏语,指中国军队,即汉语的解放军。 [8]糌粑:藏语,藏人特有的粮食,青稞磨制而成,成为西藏的一种象征。 [9]章戈:藏语,地名,指今天四川省甘孜藏族自治州炉霍县。 [10]龙年:属于中国农历算法,指2012年。 [11]嘎乌:藏语,装有佛像等圣物的护身盒。 写于2012年1月26日 |

| Posted: 30 Jan 2012 06:16 AM PST 每當長假結束,最令我感到疲倦的從來不是隔天要上班上課,而是從前一天媒體不斷報導 Monday blue 到真的開工開課第一天周遭同學同事朋友不斷跟著說 Monday blue 這事。 肯定有一些人真的 blue,完全 200 % 無可厚非,但更多人跟著人云亦云以後,就像燒杯裡起初只有幾滴藍墨水後來被倒進一管又一管色素,與其說它 blue 不如說 dark 更貼近些。 |

| Posted: 30 Jan 2012 09:07 PM PST From http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?page=1&boardid=1&id=8074429

睿智的方舟子先生: 看到您在博客里质疑韩寒造假的博文,我感到无比的激动,万分的崇拜。从您的文章里,我看到了您的敏锐的观察,严密的推理,犀利的言辞和不屈的斗志。 受您的启发,我想到"抄袭"在文坛中是一种普遍现象,造假者绝不止韩寒一个。于是我努力的向您学习,对我国历史上的大文学家们进行质疑。令我心惊胆颤的是,我也许一不小心揭破了中国文学史的一个惊天大骗局——人造鲁迅!请原谅我有自己的工作和生活,无法向您一样没日没夜的查找别人所有文字记录中的每一处疏漏和不合常理的地方。我对鲁迅的了解也主要来自于中小学课文和课外读本,但仅从这区区几篇文章中,我就找到了十大疑点。听说您非常喜欢鲁迅先生的文章,曾在多个场合表示鲁迅对您的重大影响。但是,正直如您,一定不会因为个人好恶,而放弃对真相的执着追求。希望您再接再厉,翻遍鲁迅所有的作品,各类鲁迅的传记和研究资料,还我们一个历史真相。 疑点1: 《从百草园到三味书屋》(选自于鲁迅的回忆散文集《朝花夕拾》)中有一段描写: "扫开一块雪,露出地面,用一支短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。但所得的是麻雀居多,也有白颊的"张飞鸟",性子很躁,养不过夜的。" 但在鲁迅的另一篇《少年闰土》(节选自《故乡》)中: "我们沙地上,下了雪,我扫出一块空地来,用短棒支起一个大竹匾,撒下秕谷,看鸟雀来吃时,我远远地将缚在棒上的绳子只一拉,那鸟雀就罩在竹匾下了。什么都有:稻鸡,角鸡,鹁鸪,蓝背……" 都是描写的鲁迅童年在故乡的生活,都是冬天,活动的鸟类何以如此不同?两篇文章的作者的童年是否生活在一处? 疑点2: 小学课本(人教版某册,请专业打假人员考证)的课文《三味书屋》中记载了鲁迅在三味书屋读书期间在课桌上刻"早"字的故事。应当不是杜撰,有鲁迅纪念馆的书桌为证。文中记载: "鲁迅自幼聪颖勤奋"," 第二天,他(方尺规按:鲁迅)早早来到学校,在书桌右上角用刀刻了一个"早"字,心里暗暗地许下诺言:以后一定要早起,不能再迟到了。 ""以后的日子里,父亲的病更重了,鲁迅更频繁地到当铺去卖东西,然后到药店去买药,家里很多活都落在了鲁迅的肩上。他每天天不亮就早早起床,料理好家里的事情,然后再到当铺和药店,之后又急急忙忙地跑到私塾去上课。虽然家里的负担很重,可是他再也没有迟到过。" 可是在鲁迅自己撰写的回忆性散文《从百草园到三味书屋》中描述自己上课的情景: "我是画画儿,用一种叫作"荆川纸"的,蒙在小说的绣像上一个个描下来, 像习字时候的影写一样。读的书多起来,画的画也多起来;书没有读成,画的成绩却不少了,最成片断的是《荡寇志》和《西游记》的绣像,都有一大本。" 看到这些我不禁要问,一个在家庭的重担下,仍旧每天坚持读书不迟到的"优秀学生",却在课堂上"画画",而且画了不只一大本,符合常理吗?如果我们取信刻"早" 的故事,那《从百草园到三味书屋》的作者是谁? 如果我们取信鲁迅自己所写的《从百草园到三味书屋》,那么鲁迅么又是凭什进入江南水师学堂的,难道是艺术特招生吗? 疑点3: 作家萧红 在《回忆鲁迅先生》中写道: "周先生病了,气喘……喘得厉害,在楼上靠在躺椅上。""许先生看周先生说话吃力,赶快接着说周先生是怎样气喘的。" "1936年10月17日,鲁迅先生病又发了,又是气喘。" "18日,终日喘着。" 而鲁迅的侄女周晔却在《我的伯父鲁迅先生》中写道: "周先生病得那么厉害,还经常写文章写到深夜。有时候我听着他一阵阵接连不断地咳嗽,真替他难受。"两位作家都是鲁迅亲近的人,但是描述鲁迅临终前生病的症状却相互矛盾,相信凭两位作家的中文水平,绝不至于分不清"气喘"和"咳嗽"。我们是否有理由怀疑,这两个鲁迅其实并非同一人? 方舟子先生擅长"读文诊病",是否可以对两位鲁迅的病情作出诊断? 疑点4: 然而,我的一位朋友私下里告诉我,鲁迅(周树人)在北京的居所外根本没有枣树,只有梧桐树。我有理由质疑,《秋夜》很可能不是鲁迅(周树人)本人所写。 另外在《秋夜》中,还有这样的话:"后窗的玻璃上丁丁地响,还有许多小飞虫乱撞。不多久,几个进来了,许是从窗纸的破孔进来的。" 短短的一句话居然就自相矛盾,鲁迅先生家的窗上究竟是玻璃呢,还是窗纸?最大的可能是团队创作,文章先后经两个不同的人手,却没想到留下了这样的破绽。 疑点5: 在鲁迅的小说《孔乙己》中,鲁迅写道: "孔乙己显出极高兴的样子,将两个指头的长指甲敲着柜台,点头说,'对呀对呀!……回字有四样写法,你知道么?'" 孔乙己是个小说人物,知道"回"字有四种写法的正是鲁迅先生。可是周树人有可能知道"回"字的四种写法吗? 从鲁迅的《从百草园到三味书屋》中,我们知道鲁迅在私塾中读书并不认真,而私塾也不太可能讲"回"字的四种写法,鲁迅去江南水师学堂后以西学为主,去日本留学读的是医学,更不可能学习这些,倒是鲁迅的父亲为正牌秀才,极有可能知道"回"字的四种写法。 鲁迅每日读书,不会长时间泡在咸亨酒店,对酒店中形形色色的人有那样详细全面的认识。 而且,如果没有亲身的体会,很难将孔乙己这样一个落魄文人的行为举止甚至心理状态刻画得那样深刻。 而鲁迅的父亲周伯宜,秀才出身,家道中落,很有可能整日在咸亨酒店以酒消愁(周伯宜生病并不能证明其没有去过咸亨酒店)。所以,最可能的真相是,鲁迅的父亲,清末秀才周伯宜,自知重病在身,命不久矣,为了照顾儿子今后的生活,决心帮助其成名,早早留下了这篇小说。 疑点6: 鲁迅在日本留学期时,在东京学了两年日语,却没有留在学术水平相对较高,中国留学生集中的东京,而选择去了仙台。事实上,鲁迅是当地唯一的中国留学生。这对一个仅仅学了两年日语的外国留学生来说相当的不便。那鲁迅为什么要选择仙台呢? 在藤野严九郎(即鲁迅提到过的藤野先生)所写的《谨忆周树人君》中提到:"周君身材不高,脸圆圆的,看上去人很聪明。" 我们看过许多鲁迅的画像和照片,鲁迅的脸无论如何也谈不上"圆圆的"。日本二战时期成年男子的平均身高为1.60米,百度百科记录鲁迅身高1.61米,在日本当时成年男子平均身高以上,何以会被评价为"身材不够高"?难道鲁迅在日本留学期间(24、5岁)与后来的相貌身材差别这么大么?还是在仙台读医学的鲁迅并非后来的文豪鲁迅先生? 鲁迅的学历造假的问题也值得研究。 疑点7: 鲁迅的文风发生了剧烈的变化。 鲁迅的小说集《呐喊》《彷徨》均是现实主义题材,但晚期的《故事新编》却是神话故事等浪漫主义题材,语言风格也大有不同。利用统计软件SPSS(我只会用这个)分析三本小说中历史人物名出现的频率(不是次数,我智商过百了),可以发现明显的不同,统计检验的显著度达到6个9(即来自同一样本的概率不超过0.0001%)。(方舟子先生,你知道这是为什么吗?) 我们可以据此质疑:《呐喊》、《彷徨》与《故事新编》并非一人所作。另一个证据来自百度百科,以下为百度百科截图:

疑点8: 关于"鲁迅"笔名的含义,我们从鲁迅的回忆性散文中知道鲁迅从小生活在"鲁镇",有个小名叫"迅哥儿",鲁迅这个笔名即使还有其他深层含义,但至少应该包括表面上的这一重。但是在鲁迅的密友许寿裳询问他时,他却回答说:"取愚鲁而迅行的意思。" 这说明鲁迅对他散文集《朝花夕拾》中的内容并不了解,不然何以连这么明显的事实都会忘掉? 鲁迅的医专同班同学医学博士小林茂雄公布过鲁迅学年成绩,这在周作人所著的《鲁迅的青年时代》和许寿裳所著的《亡友鲁迅印象记》两部书中均有引用(我则是引自百度百科): 解剖学59.3分 组织学73.7分 生理学63.3分 伦理学83分 德语60分 物理60分 化学60分 平均65.5分,全班第68名(班上同学142人) "七门功课,一门不及格,四门60多分",特别是主要依靠死记硬背的解剖学都学不好。我们还知道鲁迅自承童年时上课不认真,"书没有读成"(我们暂时选择性遗忘那个刻"早"的故事),这样的一个没有天赋又不用功的人真的可能成为后来伟大的文学家吗?我想任何一个有生活常识和理性思考能力的人都能作出自己的判断。 Ps: 在藤野严九郎的《谨忆周树人君》中提供了可能的解释:"记得那时周君的身体就不太好,脸色 不是健康的血色。","周君上课时虽然非常认真地记笔记,可是从 他入学时还不能充分地听、说日语的情况来看,学习上大概很吃力。"但是这不利于我们的质疑,我们可以选择性的无视他。 疑点10: 鲁迅的诸多文章中,同样是代指女性的"她",有些文中用"她"(如《祝福》),有些文中用"伊"(如《纪念刘和珍君》),甚至偶尔有用"他"的。不同的用词习惯,使得我们强烈质疑这些文章的作者并非是一个人而是一个团队。(我从来没听说过新文化运动时期的代词特点。)方舟子先生,我和你一样理科出身,清楚的明白理性和逻辑绝对正确,无所不能,自然世界和人类社会的一切现象都必然能用理性和逻辑得出结论。不能用科学解释的现象,非理性的人类行为,人类的个体差异,社会、文化环境的不同,时代的变迁,记忆的模糊,书面资料的错漏,语言的歧义,逻辑的悖论,文学作品的艺术加工,通通都如同伪科学一般,是绝对不存在的。 以上的十大疑点的分析资料均出自于我在中小学课本或课外读本上读到的著名篇目,网上有限的几篇关于鲁迅的传记,以及百度百科。大量的鲁迅的文章、传记以及研究资料我都没有阅读。因此,我并未下任何肯定结论,仅仅对鲁迅是否有人代笔的问题提出了质疑。相信通过查阅更多的资料,睿智的方舟子先生一定能找出更多的蛛丝马迹,将鲁迅赤裸裸的展现在我们面前,彻底打入十八层地域,永不翻身。您必将一举超过福尔摩斯、狄仁杰、柯南和黑猫警长,成为全世界古往今来最具睿智、最敏锐的人。 最后,我再为您提供一条线索,在鲁迅的《藤野先生》一文中记录了这样一件事: "有一天,本级的学生会干事到我寓里来了,要借我的讲义看。我检出来交给他们,却只翻检了一通,并没有带走。但他们一走,邮差就送到一封很厚的信,拆开看时,第一句是: "你改悔罢!" ……其次的话,大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生在讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名。 我这才回忆到前几天的一件事。因为要开同级会,干事便在黑板上写广告,末一句是"请全数到会勿漏为要",而且在"漏"字旁边加了一个圈……这回才悟出那字也在讥刺我了,犹言我得了教员漏泄出来的题目。 我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。终于这流言消灭了,干事却又竭力运动,要收回那一封匿名信去。结末是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。 中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。" 我强烈的感觉到那个日本干事正是您的打假同行,工作风格极为接近,希望你能早日联系上他,并且与鲁迅先生当面对质。我将坚决捍卫您一切质疑的方式、质疑一切的权力! 您的愚蠢的模仿者,方尺规 阅读全文类别:网文收集 copy and paste 查看评论 |

| Posted: 30 Jan 2012 05:04 AM PST 大家都知道方舟子先生崇拜的作家是鲁迅,但是今天有网友用方舟子的手段发现,鲁迅也是假的。首先说明这篇文章出自一个叫"方尺规"网友的手。来自凯迪的猫......>>点击查看新浪博客原文 |

| Posted: 30 Jan 2012 03:06 AM PST 现实常在误解中运行,真相往往只会呈现于历史的回顾中。但是,为了应对危机,必须及时走出误解的迷雾,逼近地注视真相。近二十年来,对中国只有隔靴搔痒式理解的"汉学家"们和"中国问题专家"们,用喋喋不休的学术论证,散布一个巨大的谎言:经济改革使中国大陆走上自由资本主义市场经济之路。更可悲之处在于,这个谎言相当程度上成为国际社会判断中国大陆发展趋势的依据。其实,只要稍具政治法律常识,就不会得出与上述谎言一致的结论。自由资本主义市场经济的不可缺少法律基础之一,是法律主体间在法律权利上的一律平等;平等的法律权利构成自由资本主义市场竞争的公正性的前提。然而,在权贵暴政暴政之下,不可能存在真实的法律权利的平等。 …… |

| 『摄影师访谈』Gregory Crewdson,城市边缘的剧照 Posted: 29 Jan 2012 10:37 PM PST  Gregory Crewdson的作品如同精心制作的电影剧照,永远不乏戏剧化元素和引人想象的空间。摄影师着意刻画都市边缘生活的独特生态——充满疏离感的街头景致、人与人之间的复杂关系,乃至潜藏于日常之中的焦虑与不安,并借此创造出现代都市生活的另一面景观。 Gregory Crewdson的作品如同精心制作的电影剧照,永远不乏戏剧化元素和引人想象的空间。摄影师着意刻画都市边缘生活的独特生态——充满疏离感的街头景致、人与人之间的复杂关系,乃至潜藏于日常之中的焦虑与不安,并借此创造出现代都市生活的另一面景观。Q:你作品中的场景往往经过精心布置,这其中的灵感从何而来? A:我很喜欢博物馆里的微型实景模型,希望在照片中也能创造出像它一样完整的世界。可以说,我的所有作品都发源于此。 Q:你的工作方式是怎样的? A:主要有两种。一种是以现实场景为基础进行拍摄,其重点在于地点的选择和场景的设置,我会在拍摄前仔细研究场地,比较不同季节与不同时间的细微变化,从而找到当地最吸引人的部分;另一种是完全的置景拍摄,我和我的团队一起,从一砖一瓦开始构造出想象中的画面,从前期构思到最终完成,可能会花上好几个月的时间。我试图调和这两种不同的工作方式,让作品中的人物看起来身处同一个世界。 Q:你的照片往往具有很强的电影感,为何选择摄影而非电影? A:虽然电影对我的影响很大,但静态图像更让我着迷,因为它的叙事空间被限制在某一特定时刻,此前和此后发生的事都无从展现。正是这种叙事上的限制吸引了我,我想借此创造出影像的力度。 Q:童年时期的经历给你带来怎样的影响? A:我爸爸是心理分析师,在营造作品的情感基调方面,他给了我很多启发;另外,我的童年在纽约度过,现在也仍然居住于此,但我却常常把"城市边缘"作为拍摄主题,这两者之间的矛盾形成了一种"外来人"的视角,也可以说是好奇心的投射。 Q:和你一样,许多艺术家试图挖掘城市边缘的黑暗面,你对他们有何感想? A:艺术家的创作往往是受到某些特定事物的驱使,我也一样。你所说的这些艺术家中,有不少人给了我灵感,比如Edward Hopper, Robert Frand, William Eggleston乃至Stephen Spielberg。我们都试图探寻城市边缘的各种可能性。 Q:在你的拍摄过程中,常常需要和周围的居民合作,如何处理与他们的关系? A:照片的置景和拍摄过程难免会影响到那些居民,有人表示宽容,但也有人把这视为一种骚扰。在这种情况下,你必须事先对照片有所规划,并坚持贯彻执行,才能保证作品顺利完成,这和在影棚拍照很不一样。无论是创作团队还是社区居民,我都与他们有密切合作。相对而言,后期制作过程更为私密,由我独自完成。而当成片出炉后,我会把照片分发给那些居民,他们通常都对结果表示满意。 关于摄影师 Gregory Crewdson,美国摄影师,1962年生于纽约,1993年起任耶鲁大学摄影系教授。作品多呈现美国城市边缘的荒凉景致和家庭生活的紧张关系,主要作品有"Natural Wonder"、"Hover"、"Twilight"、"Dream House"以及"Beneath the Roses"等系列。

『Leica中文摄影杂志』推荐使用Email的方式订阅,亦可通过Google Reader、QQ阅读、鲜果等RSS工具阅读;在Apple Mac OS X下可获得最佳阅读体验  『iPhoto.ly』在苹果上阅读:iPhone版+iPad版,^_^ Tips: 关注我们: Twitter、饭否、微博 『小建议』如果你在Email里看到这篇文章,可以转发给你的朋友;如果你在Google Reader阅读器里看到这篇文章,可以共享给好友;如果你在豆瓣里看到这篇文章,不妨推荐给更多人;或者干脆Copy下这篇文章的链接,发给你MSN上最喜欢的人;我们永远相信,分享是一种美德,Great People Share Knowledge... Tags - 摄影师访谈 , 布景 , 剧照 , 城市化  |

| Posted: 30 Jan 2012 12:13 AM PST 2012年1月27日,有人在微博上曝料称自己系"打假"名人方舟子雇佣的微博拉黑专员,因方舟子长期拖欠工资而不得不公开讨薪。此帖一经发出,立即在网络上引发网民热评。据了解,曝料人在新浪微博上以"拖欠工资方是民"注册。27日上午,该用户在微博称"各位网民,本人长期为方是民(方舟子)担任微博管理专员,主要负责拉黑工作,每天工作12小时以上。方舟子开出的工资是拉黑一个0.5元,但一直没有兑现,至今累积已近万元。方舟子长期拖欠我们管理、发帖团队的工资,望各位网民转发,帮助我们讨薪,谢谢。" 当天下午,该用户再次发出微博,指斥方舟子拖欠工资9374.5元,要求其尽快付清。28日上午,该用户索性在微博上贴出了 …… |

| 『摄影师访谈』Gregory Crewdson,城市边缘的剧照 Posted: 29 Jan 2012 10:37 PM PST  Gregory Crewdson的作品如同精心制作的电影剧照,永远不乏戏剧化元素和引人想象的空间。摄影师着意刻画都市边缘生活的独特生态——充满疏离感的街头景致、人与人之间的复杂关系,乃至潜藏于日常之中的焦虑与不安,并借此创造出现代都市生活的另一面景观。 Gregory Crewdson的作品如同精心制作的电影剧照,永远不乏戏剧化元素和引人想象的空间。摄影师着意刻画都市边缘生活的独特生态——充满疏离感的街头景致、人与人之间的复杂关系,乃至潜藏于日常之中的焦虑与不安,并借此创造出现代都市生活的另一面景观。Q:你作品中的场景往往经过精心布置,这其中的灵感从何而来? A:我很喜欢博物馆里的微型实景模型,希望在照片中也能创造出像它一样完整的世界。可以说,我的所有作品都发源于此。 Q:你的工作方式是怎样的? A:主要有两种。一种是以现实场景为基础进行拍摄,其重点在于地点的选择和场景的设置,我会在拍摄前仔细研究场地,比较不同季节与不同时间的细微变化,从而找到当地最吸引人的部分;另一种是完全的置景拍摄,我和我的团队一起,从一砖一瓦开始构造出想象中的画面,从前期构思到最终完成,可能会花上好几个月的时间。我试图调和这两种不同的工作方式,让作品中的人物看起来身处同一个世界。 Q:你的照片往往具有很强的电影感,为何选择摄影而非电影? A:虽然电影对我的影响很大,但静态图像更让我着迷,因为它的叙事空间被限制在某一特定时刻,此前和此后发生的事都无从展现。正是这种叙事上的限制吸引了我,我想借此创造出影像的力度。 Q:童年时期的经历给你带来怎样的影响? A:我爸爸是心理分析师,在营造作品的情感基调方面,他给了我很多启发;另外,我的童年在纽约度过,现在也仍然居住于此,但我却常常把"城市边缘"作为拍摄主题,这两者之间的矛盾形成了一种"外来人"的视角,也可以说是好奇心的投射。 Q:和你一样,许多艺术家试图挖掘城市边缘的黑暗面,你对他们有何感想? A:艺术家的创作往往是受到某些特定事物的驱使,我也一样。你所说的这些艺术家中,有不少人给了我灵感,比如Edward Hopper, Robert Frand, William Eggleston乃至Stephen Spielberg。我们都试图探寻城市边缘的各种可能性。 Q:在你的拍摄过程中,常常需要和周围的居民合作,如何处理与他们的关系? A:照片的置景和拍摄过程难免会影响到那些居民,有人表示宽容,但也有人把这视为一种骚扰。在这种情况下,你必须事先对照片有所规划,并坚持贯彻执行,才能保证作品顺利完成,这和在影棚拍照很不一样。无论是创作团队还是社区居民,我都与他们有密切合作。相对而言,后期制作过程更为私密,由我独自完成。而当成片出炉后,我会把照片分发给那些居民,他们通常都对结果表示满意。 关于摄影师 Gregory Crewdson,美国摄影师,1962年生于纽约,1993年起任耶鲁大学摄影系教授。作品多呈现美国城市边缘的荒凉景致和家庭生活的紧张关系,主要作品有"Natural Wonder"、"Hover"、"Twilight"、"Dream House"以及"Beneath the Roses"等系列。

『Leica中文摄影杂志』推荐使用Email的方式订阅,亦可通过Google Reader、QQ阅读、鲜果等RSS工具阅读;在Apple Mac OS X下可获得最佳阅读体验  『iPhoto.ly』在苹果上阅读:iPhone版+iPad版,^_^ Tips: 关注我们: Twitter、饭否、微博 『小建议』如果你在Email里看到这篇文章,可以转发给你的朋友;如果你在Google Reader阅读器里看到这篇文章,可以共享给好友;如果你在豆瓣里看到这篇文章,不妨推荐给更多人;或者干脆Copy下这篇文章的链接,发给你MSN上最喜欢的人;我们永远相信,分享是一种美德,Great People Share Knowledge... Tags - 摄影师访谈 , 布景 , 剧照 , 城市化  |

| 世上沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨........更沒有無緣無故的套版印象 Posted: 29 Jan 2012 11:15 PM PST  我是相信群體是有共同性的,縱使他們有個別例外的例子,你不能怪人一竹篙打一船人,怪的是該群體為何給人套版印象(Stereotype)。 每人都要為其套版印象負責。不少人好像很理性地認為蠶食香港資源的只是一少部份大陸人,不能概括地認為所有大陸人都是蝗蟲。但我也不明白,每個國家都有搶奪別人成果,隨處喧鬧,財大氣粗,在公交進食,尖隊,和隨地吐痰大小便的人,而且他們都只佔國家的一少撮,為何,這些套版印象偏要蓋在中國人的頭上? 「不要說所有大陸人都是蝗蟲,只有有虧公德和搶奪香港資源的才是。」要是這麼理性的話,各位再聽到有人說香港人是勤奮拼搏的話,請不要高興得屎忽毛都豎起了,你應和他說: 請等等,不是所有香港人都是這樣的,這裡也有懶人,請查明我是否勤力再讚吧。 鍾祖康的【來生不做中國人】裡有篇文章,說他有次坐飛機,他是機上唯一的中國人。服務員發覺廁所被人弄得很髒,立即向作者查問他是否去過廁所。作者受此屈辱,卻沒有怪罪於服務員,因為他心明,身為中國人,被這樣誤會,也是活該,他只好承受。 以套版印象來"以遍蓋全",是動物進化過程中產生的防護機制。假如我知道有種黑色四腳動物是會吃掉我的,我潛意識中便對凡是黑色四腳的動物起戒心,這是自然不過的心理反應。我不會花交易成本來查明這頭是否真的會吃我的動物,否則,我可能早就被吃掉了。 |

| Posted: 29 Jan 2012 10:34 PM PST 春节过去了,上周因节日缘故,原文推荐没有定期出现。现在我们将上周以来的所有推荐结成一帖,供大家参考。翻译之前请确认译者网站上是否已有相同译文,尽量避免重复劳动。另外,我们在用G+(https://plus.google.com/u/1/113701623246327997042/posts/)上的+1功能请大家为【荐译】内容投票,得票多的会被优先翻译,还可以在那儿查到某篇是否已经被认领,欢迎大家多多参与。多谢! 以下为每日原文推荐。如果你有兴趣,请参与翻译并将译文寄给《译者》 (iyizhe@gmail.com)以便与大家共享。欢迎使用邮件组、Google Reader和推特(@yigroup,@xiaomi2020)跟踪我们的最新消息。 【时政热点】

美联社:绝望和镇压在西藏孕育着更多的暴力冲突——"由于在面对个人和平抗议时没有做出建设性的回应,中共在为大规模的暴力抗议制造条件。" 美联社:西藏地区加强戒备,受伤的藏人躲藏起来——藏人称警方在甘孜地区开枪之后,有三十多名受伤藏人躲入寺庙。而警方已将那里包围起来。当局称开枪原因是藏人冲击公安局。 法新社:专家称西藏骚乱地区一向有着强烈的独立倾向——最近骚乱频发的甘孜和阿坝地区,在历史上就是独立意识非常强的康区,面积接近英国,约有150万藏人。 路透社:两名被柬埔寨遣返的维吾尔族人被中国判处无期徒刑——这两人是2009年新疆躁乱后逃到柬埔寨要求避难的。 《纽约客》中国来信:艾未未的软禁与缺席——记者欧逸文对艾未未的最新采访。"警察每星期都来,要不然就是我去派出所,接受教育。" 《纽约时报》:艾未未,一位异议分子的演变——纪录片《艾未未:道歉你妹》的导演撰写的文章。她说如果没有互联网,艾未未的故事会完全不同。 《洛杉矶时报》:2012年桑丹斯电影节:关于艾未未的纪录片观影成为政治事件——在电影节上放映的《艾未未:Never Sorry》将政治和抗议引入一个新的场合:电影院。 美国外交关系委员会:不要再折磨高智晟了——纽约大学教授孔杰荣的评论文章,回顾了维权律师高智晟被政府酷刑迫害的经历,呼吁中国当局按法律行事。 《外交学者》:2012年,中国龙会开口咬人吗?——对于政府眼里的异议人士,中国当局在2012年发出了严厉警告:严厉镇压,关入大牢。 《经济学人》:危险的一年——中国的经济条件和社交媒体使得抗议事件越来越常见,而如今对中国的当权者来说是一个非常微妙的时刻。 未来可能性:另起炉灶——抗议、民主和中国的宗族组织。作者详细分析了乌坎村民抗议的组织形式,认为其中突出的一点是宗族化组织管理。这对其他村镇的群众抗议有借鉴作用。 哥伦比亚大学出版社博客:乌坎的抗议并非想许多人想的那样具有颠覆性——《中国特色的抗议》一书的作者谈对乌坎抗议的看法。他说中国人"只反贪官,不反皇帝"式的抗议是受到儒家对权威的观念所影响的结果。 《纽约书评》:长平专访:民主属于中国吗?——记者与长平的问答录,谈及文革、六四、艾未未、韩寒、乌坎、香港。。。 《每日电讯报》:2012年达沃斯:中国呼吁对其改善自身形象的努力多些耐心——如果不改变"新殖民主义者"、"资源掠夺者"、"知识产权窃取者"的形象,中国的海外投资在国内和国外都会引起政治问题。 《纽约时报》:韩寒的180度大转弯?——作者对韩寒最近三篇博文引起的争议进行了评论。他认为韩寒说的非常到位,中国最深刻的问题是文化和社会方面的问题。改革比革命能更好地解决这些问题。 BBC晚间新闻:主持人与中国驻英大使刘晓明的对话视频。刘称中国不能算共产党国家,谈中国对伊朗核计划的态度,以及对艾未未税案的看法。感觉上水平比前任傅莹差一截。 《华盛顿季刊》:中国新左派的影响和空想(27页PDF)——2008经济危机之后,中国的新左派宣判了市场化政策的失败,强调政府对经济的管理和强化国有公司。但他们提出的措施不一定能解决日益扩大的贫富差距,甚至可能加剧社会不稳定。 《大西洋》月刊:"和平演变"20年之后,中国再次面临历史性的时刻——20年前,邓小平开始南巡,以改革开放反击政治保守派。如今中国再次处于改革的关键时刻,只是现在的反对派是既得利益集团。 外交关系委员会:中共政治局明白些什么?——他们明白自己对中国百姓的头脑没有绝对的掌握。他们明白革命未发生时看似不可能,而一旦发生则会令人感到不可避免。这也就是为什么他们要把那些在网上贴篇散文或诗作的人投入监狱的原因。 《国际先驱论坛报》:中国即将变得死气沉沉——2012年是中国政局交接的一年。为了力求稳定,当局不会采取任何可能导致大量失业、增加通胀或引发不稳定的激烈改革措施。 《外交学者》:北京的外交政策令中国受到伤害——中共把自己统治权的安危置于国家的安危利益之上。对于专制政权来说,这是司空见惯的,但也是非常危险的事情。 《外交学者》:"走狗"当道——最近,大陆客在香港地铁吃东西引发的纠纷,以及随后孔庆东教授对港人的怒骂引起了不小的喧嚣。然而,在热闹的背后,中港台地区人民在彼此关系上的矛盾却不能不引起注意。 《华尔街日报》:蛟龙之年——2012年里值得注意的中国海军的12个动向。 《商业周刊》:中国6.5万吨的机密——对中国第一艘航母前生今世的详细报道。 《纽约时报》:中国加紧控制微博,反对派人士则将推特视为自由的天堂——虽然2011年微博很火,但是其言论审查让很多异议人士转而利用自由的推特。 《华尔街日报》:推特要想被中国解封,都需要做些什么?——最近推特宣布在不同国家将进行有选择的内容审查。此举在中国的推友中引起不少反对意见。艾未未称"推若审查,我即停推"。 《自然》杂志:中国的文化历史阻碍了科研的进步——清华大学教授宫鹏发表的专栏文章,认为中国学术论文虽然数量增加,但质量不高,学术道德问题相当普遍。中国传统文化的影响是造成这种现象的一个原因。 《时代》周刊:空气污染的政治化:严重的污染如何缓慢地改变着中国 《卫报》:优酷帮助中国电影人绕开审查——网络视频服务在中国的兴起,使得有些电影人选择不在电影院放映,直接把影片放到优酷或土豆之类的网站上,以避开内容审查。 《纽约时报》:美国休斯奖显示出中国在科研领域的进步和吸引海外科学家回国的努力取得成效。——该奖授予在美国完成学习后回祖国开展科研的人员。今年有7位中国学者获奖。

【国际外交】 路透社特别报道:湄公河上华人被杀事件与血色外交——记者对缅、泰、老交界处的湄公河金三角地区做了深入报道,分析了当地毒品、赌博、地方势力在中国船员被杀事件中的可能角色。 《国际安全》:中国的世纪?——为什么美国的优势会继续保持下去。(47页图文PDF)。据统计,进入21世纪以来,"中国崛起"是世界新闻媒体谈论最多的话题,超过"911"袭击和伊拉克战争。但是作者通过对经济数据的分析,得出结论是美国在可见的未来不会被中国超过 《每日电讯报》:挪威想阻止中国加入北极委员会——因诺贝尔和平奖被授予刘晓波,中国对挪威采取了外交和经济报复措施。如今挪威有了报一箭之仇的机会。 《外交政策》:双赢世界的终结——《零和的未来》一书的作者讲述为什么中国的崛起对美国来说是一件坏事。他认为中美关系一向是既有合作也有对立。而如今对立的趋势占据了主要地位。 《纽约客》:中国和国情咨文——在过去的几年里,奥巴马的国情咨文总是离不开中国。今年也不例外,只是口气变得更强硬。但是在表面言辞的背后,中美其实面临着类型相似的根本问题。 半岛新闻:元?还是不元?这是个问题——由于中国资金和生意的涌入,津巴布韦目前正在考虑将人民币定为其国币。 《商业内幕》:美国在这八个工业领域里已经输给了中国——包括钢铁、汽车行业和高技术出口等行业。

【经济金融】 卡内基基金会:中国爆炸性的债务增长不可能再持续多久了——北大外籍教授认为中国最大的投资过剩并非房地产行业,而是基建投资,并由此造成了巨额的债务负担。 《纽约时报》:苹果的iPad以及中国工人的生命成本——对苹果在中国的生产厂工人劳动条件的长篇报道。"现在人们对新iPhone的兴趣远高于对中国的劳动条件的关心" 《纽约时报》:中国,求求你,买我们的东西吧!——对于美国商人来说,中国既带来繁荣也带来失望。富裕起来的中国并未象预期的那样大量购买美国货。作者分析了这背后的原因。

【生活百态】 《纽约时报》:在中国,一所教授藏族文化的学校成为罕见的奇迹——在青海,一位担心西藏文化失传的活佛创建了西藏文化中心,以藏文传授知识。给他的学校捐款的,有不少是汉人。 法新社:中国的城市化如火如荼,但代价有多大?——中国的发展也许在经济上可以持续,但是在文化和生态上,则未必如此。新建的城市并不舒适。 《纽约时报》:中国的灰色收入加剧了贫富差距——学者王小鲁认为中国富人隐瞒了自己的收入,而贫富差距实际上远超过政府所承认的程度,已构成了敏感的政治问题。 《经济学人》:中国的劳动力:十亿工作者——对中国人口结构数据的分析:虽然去年中国劳动适龄人口占总人口的比例出现下降,但劳动力的绝对数字还在增加。 《大西洋》月刊:思乡:为什么中国的民工要在四十天的时间里总共完成32亿次行程。 中国立场博客:春节期间到未来岳父母家过年的经历——博主跟随中国女友到她的山东老家过年,被亲戚朋友们反复问及结婚事宜,体验了一回典型的中式"关怀"。 《国际先驱论坛报》:达沃斯成为中国"侯鸟"的歇脚点?——参加达沃斯论坛的中国富商越来越多,但是其中可能有不少人在谋求离开中国,达沃斯只是他们的歇脚点。"你只有跟政府合作才会变富。如果你停止与政府合作,你就挣不到钱,还可能会失去一切 《纽约客》中国来信:中国人会抗议iPhone吗?——富士康的工人在美国引起很大关注,但是他们的境遇在中国已不是新闻。财富已将中国公众划分成了众多等级,使那些为买iphone而彻夜排队的人们,不愿去想那些流水线上的工人。 中国辩论博客:哈佛公开课"中国的传统和演变"上线。一共37课,每课50分钟。其中最后7讲是新中国到现在的历史。具体课程地址是:http://cdn.dce.harvard.edu/openlearning/hist1825/ 路透社:中国大片《金陵十三钗》在美国票房不佳——制片成本达九千万美元的《金》片,在美国首映周末的票房只有4.8万美元,平均每家影院只有1600美元出头的收入。 译文遵循CC3.0版权标准。转载务必标明链接和"转自译者"。不得用于商业目的。发送邮件至 yyyyiiii+subscribe@googlegroups.com 即可订阅译文;到iTunes 中搜索"译者"即可订阅和下载译者Podcast;点击这里可以播放和下载所有译者已公开的视频、音频和杂志。(需翻墙)。 |

| Posted: 29 Jan 2012 10:05 PM PST 朝鲜半岛上生存着一个民族、两个政权。从历史上讲,朝鲜人跟中国各民族建立的政权之间,既发生过长达几十年的战争,也曾长期成为中国的属藩。在许多历史问题的认知上,存在严重分裂。而发生在1950年代的"朝鲜战争",其实也是东西方两大阵营之间的"代理人战争",正是因为东西方的角力,本应统一的朝鲜半岛被分割成朝鲜、韩国两个政权。 朝鲜政权的建立,毫不夸张地说,没有"新中国"的帮助,根本就没有朝鲜政权的存在。1949年中国内战正酣,为支持金日成在朝鲜半岛建立共产政权,毛泽东决定抽调加入解放军的朝鲜人及中国朝鲜族官兵组成的156、164、166三个师另两个朝鲜族团,编入朝鲜人民军。当年先后共为朝鲜提供兵力约6. …… |

| Posted: 29 Jan 2012 10:03 PM PST 流言: 英国《每日邮报》报道,美国黄石公园里的休眠火山很可能已经进入活跃期,超级火山爆发一触即发。英国科学家用计算机进行了模拟演示,一旦这样的超级火山爆发:美国2/3的国土可能将"面目全非",火山爆发周围1000平方千米内,90%的人都将无法幸免于难。在三到四天内,大量的火山灰就会抵达欧洲大陆,飘荡在天空的火山灰将会使地球的年平均气温下降10℃,地球北极则会下降12℃,这样的寒冷气候至少会持续6至10年。世界各国很多家媒体对此进行了转载报道。 真相: 关于"黄石公园超级火山即将爆发"的报道无疑是又一次的媒体炒作。使用耸动的标题,描绘模拟的恐怖爆发场面,还断章取义的摘抄对"爆发说"有利的证据,最后才告诉你:以上这些都是YY,专家说目前的证据并不能说明黄石公园的火山即将爆发。甚至许多媒体在转载和报道的时候,干脆将最后的专家解释省去,有意无意得地和2012扯上关系。那么,目前的证据说明了什么呢?我们该如何正确解读这些数据呢? 炒作证据——地面隆起是怎么回事?

地面隆起可能有多种因素造成。一方面,大量来自深部的岩浆流入岩浆房,会导致岩浆房发生膨胀拱起地面;另一方面,岩浆在冷却结晶时会释放出一些气体(二氧化碳、水蒸气等),这些气体会使地下的热液系统压力增加,而对地面有抬升作用。这两种情况发展到一定程度都可能引起火山爆发。但是,目前并没有更多的研究能够确切指出究竟发展到什么情况下火山会爆发,这两篇论文本身也都没有就黄石公园火山爆发做出任何预测。2007年《科学》杂志的论文指出"来自深部的岩浆对岩浆房的补充是黄石公园地面加速抬升的主要原因","这种地面的快速抬升可以作为火山朝着喷发不断发展的重要证据,但是它并不能说明火山喷发迫在眉睫"。2010年《地球物理研究快报》的论文则仅仅指出"自2007年以来黄石公园地面抬升减速可能与频繁的地震有关,这有利于我们深入了解岩浆和热液流体的相互作用,从而对火山危害进行更有效地鉴别"。 借鉴此前的地质证据,我们可以进行一些初步分析。该论文的合作者Smith提到,在过去1.5万年中,黄石公园下面的岩浆房可能一直处于"膨胀—收缩"的循环之中。这导致地面曾有过多次的起起落落。而在此期间,黄石公园的火山并没发生爆发。比如,在1976年至1984年之间,该火山喷口曾持续上升了大约18厘米,但它在随后的10年下沉了大约14厘米[3]。从2004年开始的这次地面隆起,更像是又一次岩浆房的"膨胀—收缩"循环,因为从2007年至今,地面隆起速度已经大大降低甚至停止。 地面隆起就意味着火山即将爆发吗? 火山是一个非常复杂的系统。对一个火山来说,首先要有来自地球深部和软流圈的岩浆上升,在地下某处形成巨大的岩浆房。在岩浆房内部,岩浆、半融的岩石、水蒸汽、二氧化碳、以及其他各式各样的气体混合在一起。随着成千上万年的岩浆持续输入积累,这个岩浆房变得越来越大,里面的压力也越来越大。上面的陆地就像是岩浆房的顶盖,逐渐被拱起,顶盖也慢慢变薄。接着,这个顶盖的边缘开始有了一些裂隙。当岩浆房的压力一旦通过这些裂隙开始释放,剧烈的连锁反应就会出现,像是打开了一瓶摇晃过的可乐那样,溶解的气体会带着岩浆、碎石爆炸式地喷薄而出 [4]。 要想准确地对火山喷发进行预报,需要对上述的各个环节进行综合地考虑。比如,深部岩浆向岩浆房输入的流量、岩浆房的深度(顶盖厚度)、岩浆房积累的压力等等。除此之外,每个火山都还有其各自独特且复杂的地质条件限制,包括地震、构造变动等等。正因如此,准确地预报火山爆发才显得非常困难。目前对于火山爆发还不能做到像天气预报那样,科学家们只能通过对地震、地表形变、释放的气体等的监测,做一些火山爆发的初步警报。 综合看来,黄石公园的火山也许并没有想象那么危急。还有研究者指出,黄石公园下面的岩浆房大概在地面之下7~10千米的深处,这么厚的顶盖目前看来还是相对安全的。此外,黄石公园每年发生大约3000次地震,这些地震在岩石圈中制造出一些断层和裂隙,也可能帮助一些岩浆和气体逃逸,进而释放岩浆房的压力。 美国地质调查局也专门对此进行了澄清,称"发生在过去5年内的地面隆起和过去2年内的地震频发,对于一个像黄石公园这样的大型火山喷口而言,是非常常见的,并不能表明火山即将喷发。而且,论文作者也表明在过去一年中,地面隆起已经停止。"[5] 结论:谣言破解。 火山是一个复杂的系统,单一地依靠地面的隆起和沉降对火山爆发进行判断是不科学和不全面的。由于火山爆发预测的复杂性和独特性,对于黄石公园火山,我们能肯定的只是——目前的证据无法表明它即将爆发。而对此的不实报道是因为媒体歪曲了科学家的研究结果。

参考资料: 本文已发表于 果壳网 谣言粉碎机主题站 《黄石公园火山即将爆发吗?》 |

| You are subscribed to email updates from "牛博山寨" via Zola in Google Reader To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |

| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |

西南偏南音乐及媒体节,美国最大的音乐节之一,也是技术迷和潮人们的一年一度的狂欢盛典。twitter曾经在2007年的西南偏南音乐节上大出风头,随即从一个小众玩具迅速发展成为我们这个时代的标志性网站之一;而现在又有一个网站借助这种方式异军突起:在2010年3月那次历时十天的音乐节上,foursquare(或者像它的爱好者那样将其称为4sq)获得了10万名新用户,成为媒体们争相报道的对象。有人将这个新媒体宠儿称为搜索3.0时代的象征,有人认为它将会造就一个价值过百亿美元的产业。

西南偏南音乐及媒体节,美国最大的音乐节之一,也是技术迷和潮人们的一年一度的狂欢盛典。twitter曾经在2007年的西南偏南音乐节上大出风头,随即从一个小众玩具迅速发展成为我们这个时代的标志性网站之一;而现在又有一个网站借助这种方式异军突起:在2010年3月那次历时十天的音乐节上,foursquare(或者像它的爱好者那样将其称为4sq)获得了10万名新用户,成为媒体们争相报道的对象。有人将这个新媒体宠儿称为搜索3.0时代的象征,有人认为它将会造就一个价值过百亿美元的产业。

No comments:

Post a Comment