| |

- 停止计划生育政策的紧急呼吁——学者的联合建议

- 有關嶺大超收事件,和教育商品化

- 巴基斯坦身心障碍者的痛苦

- 老人、老店與老邨

- 拾荒少女奇遇記

- 雷公案十二条

- 碎渣 Daily Fragments

- 獨立音樂與音樂法西斯

- 希特勒和波尔布特呈现给我们的历史教训

- 权力就是最好的春药

- 別讓政府有藉口「借刀」

- 動物哭訴大會 要求取締私人繁殖動物再銷售

- 中国:篮球奶奶

- 2012年11月24日 糗事 TOP 10

- 傷殘女同志故事〈Off our backs裡的瘋女人〉

- 发展拉丁美洲2012

- 阿拉伯世界:叙利亚难民女孩的困境

- 火星在召唤——《赶往火星》书评

- Slugging It Out, Inside Obama’s Mind

| Posted: 22 Nov 2012 05:35 AM PST 停止计划生育政策的紧急呼吁 学者的联合建议 2012.08.18 近十几年来我国的人口增长数急剧下降。2010年的人口普查证明妇女的总和生育......>>点击查看新浪博客原文  青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密 |

| Posted: 25 Nov 2012 12:30 PM PST 嶺大社區學院和持續進修學院超收事件,引起傳媒廣泛關注,受害的學生也一一出來道出實情、組織行動。但換來的只是校方的校長、院長下台,加一個「自己人查自己人」的委員會了事,距離真正的問責和解決還差很遠。 關於「監管」 資歷等於未來 教育產業化形同詐騙 鄧建華 |

| Posted: 25 Nov 2012 11:38 AM PST 世上每个人都在追求完美,然而在残酷的生存竞争中,总有些人落后。生活在巴基斯坦,对身心障碍者而言非常痛苦,因为社会难以接受那些有一点不同、需要一些特殊照顾的人,以至于他们常因被疏远而感到孤独。 第一个问题是–可近性。 在巴基斯坦,不到10% 的建筑、餐馆和公共场所,有为残疾人士设置的适当坡道和设施。卡拉奇的服装采购代理商, Erum Sangji,与他患有自闭症的侄女,对于身心障碍设施不足的问题作了以下谈话: Podcast: Play in new window Furhan Hussain 在 twitter上发表评论:

在国际残疾人日的示威活动中,残疾人士抗议者烧毁轮椅,用来抗议社会福利的缩减和要求工作的特殊配额。 一位在卡拉齐工作的建筑师,Bisma Askari说:

Samra Muslim 在faisalkapadia说:

对在巴基斯坦生活的身心障碍者而言,社会的污名化以及缺乏适当的教育设施,是另一个巨大的绊脚石。 冒险家和越野爱好者Taimur Mirza,育有23岁的身心障碍者儿子Shehryar,他对此议题发声: Ameenah谈论这种漠不关心的状态:

Faizan Lakhani 对于同样的状况附和道:

这些问题只是冰山一角。但尽管有这些问题和障碍,在巴基斯坦的身心障碍公民们,一直努力实现自我,像是在体育和教育等方面的成就。 残奥会协会 (Paralympics Association)1998年成立于巴基斯坦,受过训练的运动员在世界各地的各种体育赛事中已取得了16面金牌,19面银牌和20面铜牌,令人瞩目的成绩。下面的影片将会唤醒我们,关于他们的成就: 有几个组织和NGO在巴基斯坦,维护身心障碍者的权利,包括在喀拉蚩的Manzil、自闭症协会(Autism Institute)、 Dar ul Sakoon 、 升阳学校(Rising Sun school) 等学校,和在拉合尔的Thevenet中心。这些只是在这场反对不公和屈辱的斗争中的几个例子。最新的成就之一是,由 NOWPDP提供的, 可以只用手控制的车。 Imran Ghanchi 在 Unique Pakistan博客中谈论这台为身障者设计的车:

一位40岁的身障者 Zafar Ullah Khan 在他的 blog中写道:

政府已经采取了一些措施,如身障者组成了一个单独的NIC(national id card),让他们在一些情况下有机会申请应得的利益。然而,要在社会上消除这些差别待遇,对于身障者和关心这个议题的公民们而言,是一场每天都得面对的战争。 校对:Portnoy 作者 Faisal Kapadia · 译者 GV 中文化小组 · 阅读原文 [en] · 则留言 (0) This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |

| Posted: 25 Nov 2012 10:19 AM PST

星期天,踢足球常走過啟業邨。這條31年歷史的舊邨近日走進傳媒的眼內,原因跟和樂邨、華富邨一樣,都是年老但健康的公屋,卻成為政府覓地建新公屋的目標,坐在冷氣房的高官望着一幅幅劃滿數字和線條的平面規劃圖,地積比太低,多住點人,重建。多少伯伯離開家園,多少婆婆失去熟悉的生活,三年、五年,就算有重建後回來的誠諾,有多少人能兌現呢? 舊式商店群 假期的傍晚,邨內盡是老人悠閒的下棋和看馬經、戴着頭巾的南亞婦人和可愛的巴基斯坦小孩跑來跑去,偶而少女過場,頗為觸目。香港商場都一式一樣,生氣全無,有趣的多是舊式公屋商場,或許稱為無冷氣的室外商店群更恰當,像南山邨、啟業邨,舊式的商場,它們將休閑空間、綠化花圃和商店有機結合,沒有現在商場硬生生把人規管到銷費點,靠着設計,如把椅子成為食肆獨家供應,引導居民成為顧客。啟業邨商店群中,椅子可乘涼、桌子可下棋,空地是小孩追逐踢波的小公園,跑累了,走兩步到大排檔買一樽汽水,每位居民賦予空間的意義,不是發展商告訴我們這裏該作甚麼事。

邨內舊店林立,依舊還有開着電視的電器舖。下午六時半,街坊一齊看着電視中的梁振英,城市論壇立時開展,幸好這裏沒有主持,可以粗口橫飛,「呃細佬」、「講大話」,避過法律的審判,也免不了街坊的洩憤。 做餅乾的麵包店 除了電器舖,最矚目莫過於麵包店,「好美味麵包店」,一個高調而簡單的名字,盛載着70、80年代,物質開始豐盛前的樸實,簡而精,沒有修飾,卻字字珠磯,名符其實。店面也如此,沒有裝煌,麵包櫃配上潔白方瓦砌成的牆身,燈火通明,沒有特別之處,店子賣點只是食物和老闆娘。 他們的食物怪異,卻平凡。平凡的是種類,不外乎波蘿包、丹麥卷,最有趣反而是常見的餅乾,梳打餅,平時在超市多買一包包的梳打餅,原來從前是麵包店的產物,新鮮香脆的梳打餅配上麥芽糖,有如那些年的Godiva名貴朱古力,想重溫這味道,啟業邨才可幫到大家。怪異是波蘿包,他們的波蘿包跟其他店一樣,用上砂糖、雞蛋、麵粉與豬油烘製波蘿皮,賣12元,奇貴的波蘿包?是奇抵才對,這波蘿包像筆者的頭般巨大,可吃二天,這店的麵包大多以巨大見稱,連丹麥卷也長近30厘米。這可能跟從前工人家貧,麵包當主食,必須大件夾抵食,不像現在麵包店賣精緻和美觀。想吃再怪異一點的東西,這裏有真正波蘿包,波蘿作餡料的包,體積小一點,只有一般麵包的兩倍。

圖按︰特大的波蘿包和花生與紅豆糯米糍,也較一般的大,紅豆不甜,有豆香,而花生味更有原粒花生,餡料特多 老闆娘的生招牌 對比食物,熱情的老闆娘是鎮店之寶,最愛跟顧客談天說地,工多藝熟,不是做麵包,而是推銷,三句不離讚花香。店子最拿手是蝴蝶酥,為何拿手,看老闆態度可知曉,用上15分鐘勸說我買四塊,才10元的蝴蝶酥,用盡各式好話,「買給媽媽吃,她肯定開心」、「蝴蝶酥放幾天還香脆,每天自製」,見她的落力心也感動了,這10元像買下半島酒店的名貴甜品與尊貴服務。實話實說,蝴蝶酥滿載牛油味、鬆化、帶點蛋香,遠超2.5元的享受,新鮮自製,絶不像盒裝的連鎖店出品,偏硬而只有砂糖味道。問她如何做麵包,會自豪說:「有外面的人幫我訂了五十個三文治」,雞同鴨講不要緊,最緊要大家滿足和開心。花上30元,滿載而歸,為何大讚老闆娘?我承認收了賄賂,臨離開店子時,她請我吃一塊柔軟和甘香的雞仔餅。 老闆娘說起自家製作,眉飛色舞,開顏逐開,談起生意,還可以。但跟各店主一樣,最怕依然是領滙。加租,加租,加租之餘,還有可能不續租。老人邨,店主都無欲無求,只為過平淡的生活,周邊店子都在裝修,大班麵包、大型快餐店在快將降臨等等。明白為何幾年間,領滙股價由14升至40元。望着那12元的特大波蘿包,心想小店無論如何做,也不如領滙有近3倍的價值提升。

圖按︰鳳凰卷,包着花生、椰絲很傳統和香口 |

| Posted: 25 Nov 2012 08:53 AM PST  這是第一次拾荒的經過,其時豐剩還未創立,說起來,也是我們幾個都嘗試拾荒,親身了解這個荒謬至極的現象後,才萌起成立豐剩的念頭。 數月前,一個偶然的機會下接到一個電話,於是這輩子第一次參與拾荒活動。拾荒前到婆婆家借了兩個紅白藍膠袋(極為有用的物資!);為了不拖累大家乾脆袋子也不帶;以及,最重要的,不要穿那麼漂亮的衣服。 我和阿豪相約十時二十分左右在佔領中環(其時還未被清場)見面。步出中環站時很多店鋪已然關門,地鐵站只有稀疏和急欲回家的中環白領,鮮有人像我一樣向匯豐總行出發。然後,看到一個瘦削的背影,有一個外國人穿著藍色t-shirt,背著一個挺大的綠色環保袋。你相信嗎,那一刻我就知道他是Mark了。 Mark是拾荒活動的靈魂人物(他本身也是城市傳奇,像他這樣的一個人值得另外寫一篇文,ok今天的重點是拾荒) 從來都是赤腳走路的他走得很快,後來到佔領中環後我和阿豪、Mark做了簡單的相認後,阿豪要開會,我和Mark則坐在沙發上閒談,Mark欣然接受我的「伴手禮」-中國國寶紅白藍,然後把好幾個Gucci鞋盒(!)放進紅白藍裡(鞋盒用作裝載食物,也是重要物資)。我們約定十時三十分出發。 十時四十五分,我們才從中環乘地鐵到尖沙咀。阿豪告訴我,他們最近在摸索一個「最新鮮」的時間,「那間超級市場十時關門,大概十時半至十時四十五分就會把當天的食物處理掉,我們就盡快撿拾,派給露宿者。」阿豪解釋。 我們的目的地是尖沙咀某間大型商場內的超級市場。阿豪說那裡的冷氣很強,「這樣食物就可冷藏得更好了。」Mark打趣說。我們乘電梯到垃圾場,經歷從北極到沙漠的溫差,終於到達發展中國家。

十一時十五分,我們推開了一扇上鎖的閘,那其實是一道只要有技巧地推開就會有一個身位可進出的閘,我和阿豪一左一右地推閘,不消五秒Mark就進入了垃圾場,然後他撐著門,我和阿豪也進入了很多蚊子(那天溫度太高)的垃圾場。他們隨即很有技巧地左翻右翻,我則擔當廢物般的observer。Mark一邊翻垃圾一邊指導阿豪,「那款膠袋不是超級市場慣用的!」,我上前仔細觀察,看了十秒以上才從垃圾袋細微的顆粒大小和不同色澤的黑色分辨出不同。可惜,翻了十五分鐘也一無所獲,只翻到數隻裝壽司的紅色長碟和一個電飯煲,「再出外多等十五分鐘吧!」Mark說,阿豪則留在垃圾場繼續翻。 「裡面沒有我們想要的東西。」Mark肯定地說,長年累月的拾荒令他有種異於常人的觸覺。我們百無聊賴有一句沒一句地繼續閒聊,突然Mark走到一扇門時看了看,就肯定地和我說,食物都在那扇門後的垃圾車裡。原來,員工先把果汁抽起拿回家自己飲用,再把垃圾車推出來。於是,我們很快便鎖定了寶藏所在,Mark熟練地把車推至閉路電視看不見的暗角,然後開始檢閱和拾起新鮮的食物。

又再想起陳曉蕾的話,大部份的垃圾都不是垃圾,而是資源。 這天的食物不多,「是昨天的一半。」阿豪和Mark強調了好幾遍。饒是如此,我們還是拾了一大袋新鮮麵包、一盒盒包裝好的壽司、冷麵、剌身、草餅和豆漿,豆漿只拾甜味不要原味。「我試過拾到一隻完整的蟹。」阿豪說。後來不夠紙盒包裝食物,Mark就原地收拾了幾個Adidas的紙盒繼續裝載食物。

十二時零五分,我們帶著三大袋食物離開商場,步行到文化中心。「這條路能夠吹海風。」阿豪說。拾荒最重要是規劃,規劃成就了效率。到達文化中心後,我們把食物分派給露宿者,由於時間有點晚(凌晨十二時二十分左右),有些露宿者只想睡覺就沒有搭理我們,Mark操著半鹹淡的國語(對!身為城市傳奇的Mark會說國語)問他們「你好!我們有免費的麵包,你要不要食?」,後來又充當人肉鬧鐘唱國歌喚他們起床,「起來...不願做奴隸的人們...起來...」我不太懂應對,又怕露宿者看到我會感到尷尬,只安靜地把食物拿出來,露宿者怕肚子痛,刺身因而不太搶手,也要小心分配每人得到的份量,通常一大盒刺身或壽司我們都會把它們留起,帶回佔領中環。 十二時五十分。我揮手和Mark、阿豪說再見,剛好趕及尾班地鐵。 此行最大的感受是,從踏進停車場那刻開始,每分每秒也是強烈的懸殊和對比,戲劇般的現實一再震撼自己的價值觀。有些事情,你一直知道但不等於你會關心,但若它們出現在你面前,那怕只得一個晚上,你一輩子也難以忘記。就像我過了一星期後,閉上眼也能回憶起解開黑色垃圾袋看到滿袋麵包的情境。 |

| Posted: 26 Nov 2012 12:21 AM PST 雷公案十二条 石扉客按:这是最近几天所发的关于雷政富案的12条微博,整理出来做了这条长微博,基本代表我的态度,供砸砖。 2012年11月26日 1、尽管炒作味挺重,但瑕不掩瑜,老纪以公民记者身份来打的这场硬仗,赢得很漂亮!接下来的事情里,我最关心的就是雷书记如何驱使警队动用侦查权为其擦屁股的问题!老纪加油! 2、我对 @纪许光 爆料雷公案的看法,如果他满足以下条件,不应杯葛甚至应大力支持:1、目的正当(不以赢利为目的);2、以公民记者身份行事(可不受职场规则约束);3、允许某种标签化的个人风格(炒作与表演确不讨人喜欢,但需承认高知名度确能增加获取爆料的概率并有助于降低风险)。我觉得纪此番表现比去年的洛阳性奴案要高出很多。 3、对纪的风格不用太苛求,公民记者允许搞搞丰富多彩的自选动作。 4、但公民记者是否允许以盈利为目的?前段在澳门大学传播系和几位老师讨论这个问题,我是持绝对的反对态度。理由很简单,追溯和梳理这十年当中曾经出现过的公民记者即可知。只要收钱,一定问题多多。所以,一定要甄别清楚公民记者和公关公司、商务调查公司之间的异同。回头写篇《大陆公民记者的出路》详述。 5、嘲笑官员是公民的自由,但纠缠于长相似乎意思不大。雷当初对包工头色情讹诈的应对,客观说确有急智,决断力非一般人。此点也和雷在当地官场的口碑基本吻合。薄以王为刀把子的解决方案,手段狠辣,相信会为雷等官僚拜服。 6、雷政富案得以迅速处理,我觉得主要是爆料者选择的时机准确到位,薄王已倒台,斯巴达开完,新书记到任,等等,算是天时地利人和都具备了。这个确实需要耐心,需要等待。至于由 @朱瑞峰 来爆还是假 @纪许光 之手来操作,都是次要的技术问题了。 7、说实话,这事,重庆纪委的应对倒是可以挑出不少毛病来的。老纪的个人风格自然无需废话,纪委其实应主动派人上门取找纪和朱调查取证,这是天经地义的事情,合法合规。你不去,反而要求别人去重庆,就不要怪人家顺势说自己是千里走单骑赴鸿门宴了。 8、等到人家到了重庆,麻烦事还在后头,你若安排七天,傻子也能看出来不热情不好客;你要是安排希尔顿呢,那也得小心人家说你拿着纳税人的钱不当回事。总之,这事,纪委自己把自己搞被动了,不要怪人家炒。另外,按照东早的报道,貌似这些材料纪委是早就心中有数的。现在人家爆出来才查,自然更会遭骂。 9、所以,网民力挺 @纪许光 等爆料者自在情理之中,政府更应反躬自省,善待举报人,绝不应指责其炒作。但反过来,老纪作为前媒体人,对这个行当里师友们的批评、提醒与建议,无需反应过度,有则改,无则勉。无论你以后是继续公民记者之路还是做回职业记者,耐心听听,都只会有好处。 10、同意。不是也许,是必须这么做。但木有你说的那么简单,欧美木有管制,这个问题依然头大,类似基金屈指可数。 ——@龙灿:也许,我们的社会需要一个能支持公民调查记者的公益基金,这样的基金,能解决公民调查记者的基本采访成本,也能避免向任何一方当事方报销费用等灰色行为。任何调查类新闻一旦涉及到当事方承担费用,事情就会变得失控。媒体对调查成果的使用,应该有依托于版权保护上的付费机制。 11、右侧视频里的讲述者是朱瑞峰先生吗?我关心这位先生视频里提到的一句话:"(为雷政富视频的事情)某部某领导一再打电话找我说情"。我觉得,奇葆部长刚到任,针对这个事情,该部是否出来澄清一下,别给新部长抹黑? ——@卖石头的老姑娘:法务部的那些事:朱先生讲诉和纪先生的沟通小事,不敢和先生们抢粉丝,只是了解一些不同的声音。 http://t.cn/zjbtII4 12、纪许光出来回应(新京报冯军在纪许光的荣辱里的提出的疑问),挺好。第一点没啥可说的,我第一时间就表过态,这一仗,挺漂亮。无论谁打的这一仗,都不错。当然大家都希望能更漂亮点;第二点,朱瑞峰的指你冒称南都的视频我看了,等你的证据;最后说一句,好好说话,无需动粗。 ——@纪许光:网友们:@石扉客 ,本来我就当@小党 及其同党放屁了。但是,既然你坚持,老纪答复你:1、事实已经证明,老纪对重庆雷政富不雅视频事件的揭露是完全胜利的。这是全民网络反腐的胜利!我十分骄傲!2、本人确曾跟朱讲过法务部要备案,但请问,只有南都有法务部吗?装B选错地方了。稍后上证据,别傻眼! |

| Posted: 29 Nov 1999 08:00 AM PST

|

| Posted: 25 Nov 2012 07:26 AM PST  「香港樂迷,地下樂迷。」 這原本是這文章的標題。 不過,標題怎樣也不是最重要,我還是想借原本的標題,簡單說一下。 這裡把樂迷分成兩類,是因兩者在本文中的定位有所不同 - 而事實上,兩者亦甚少有相互交流,甚至是相互敵視。當然,在今天千絲萬縷的的互動社會之中,我們難以以單單兩詞把全港樂迷分成兩類;但為了方便討論,請容我就膚淺直接地把香港樂迷分成上述兩類。 這 裡指的「香港樂迷」,是那些對香港地面主流樂壇的追隨者。對此,「地下樂迷」通常嗤之以鼻,多以「過於商業」為經,「井底之蛙」為緯,對前者大肆批判,認 定只有地下音樂,才是世界音樂的真理。至於這裡指的「地下樂迷」,自然也就不明自曉,是指一眾在維繫著獨立音樂生態圈的好樂之人。後者的組成者沒有前者的 廣泛,band仔和社運人士往往佔了最多數,形成一個獨立於主流音樂圈之外的次文化圈。 (當然,「主」﹑「次」之分其實也相當含糊,容易引起爭論)對於地下樂迷,香港樂迷老實地貫以一套白白的偏見,最主要來說,一個「嘈」字在他們的眼裡,往 往可以涵蓋地下音樂界的萬千韻律,一句「壞」可處決整個地下音樂的圈子;最後,流於寡聞與無學,前者往往被眼前單一而畸型的樂壇所完全蒙蔽和局促了。 但這裡有一個毛病。 兩者其實也陷入了自己的一套怪頭怪理的沙文主義狂潮之中,直接說就是音樂法西斯(Fascist)。要導化香港樂迷除開過濾鏡探索地下音樂一般較諸容易,因為他們都視之為新奇的東西;然卻反要地下樂迷作出觀點和立場上的改變,除開一種建基於音樂沙文主義的濾鏡,往往更為困難,亦往往加劇了「音樂法西斯」的情況。 當 然,作為一個BAND仔,我是明白後者的立場因由和指控統據的。簡單來說,他們對主流音樂或其追隨者的指控,可分為文化上的指控,與音樂上的指控。文化上 的指控,就是認為要抗衡體制上的單一流向,認為要擺脫主流價值觀和制度上的枷鎖,甚至要抹走資本主義的牢控,所以得大肆鼓吹地下獨立音樂,方可達成目標。 說到此類文化上的指控,本文暫時不作詳細探討。至於另一種指控,即是音樂上的指控,伴著一些文化指控的統據,直接說就是主流樂壇音樂,八成是垃圾,毫無心 思,千遍一律,得過且過,且訊息壞人... 總言而之,是音樂上的錯。這裡我說是「八成」,是因為荒漠中亦有甘泉,極地中亦有日光 - 從音樂心思來看,一些主流音樂偶然其實亦有佳作,編曲作曲均令 人讚嘆。 樂迷們投其所好,擇其所愛,自然沒問題,但大前是是當中不應有被蒙蔽之處 - 例如認為「所有獨立地下樂隊的音樂都一定 是好的」﹑「主流音樂十成是垃圾,獨立音樂十成是好的」...地下樂迷看到這裡,撫心自問會明白這自然是歪理,然當穿梭於工廈之間,相聚於其友人圈之中 時,卻難免不自覺地抱著一套音樂法西斯的衝量標準,對不同音樂大肆加上自己的文化主張和個人偏見。 這裡我想舉金屬音樂作為音樂法西斯在香港盛行的最佳例證。 金屬音樂於70年代末至80年代誕生,在音樂史上時間相當短促,相當年輕,在本地的金屬發展更尤其如是。不過,這種音樂在兩個樂迷圈中上體現的,卻是一個完全兩極化的結果。這裡我說個小比喻形容香港樂迷與金屬音樂(或另類音樂)間的關係與情況。 情 況就如一個小漁村,這村裡只售一種酒,就是爛極的啤酒,礙於酒商的壟斷和蒙蔽,村裡沒有人知道世界上原來有紅酒﹑白酒﹑烈酒,且誰人都認為村中的啤酒就是 世上最好的酒。然後,一天一名洋人帶來了一樽烈酒,由於沒有人教導他們怎喝烈酒,也沒有足夠的時間機會讓他們好好認識,結果所有村民嚐了一小口便大喊「他 媽的」,結果埋葬了烈酒,繼續相信村裡的啤酒是世上最好的酒。這裡說的小漁村正是香港,村民就是香港樂迷,烈酒就是金屬音樂。 不 過在一些地下樂迷之中,同一個漁村故事卻恰巧是另一個極端的相反:烈酒就是神,它是反叛村莊文化的象徵,它是村莊現代化的訊號,它是抗衡主流文化的核心; 甚至認為即使村裡的人不喝烈酒,只因曲高和寡。我就親眼見過,也親耳聽過,一些一頭長髮的金屬朋友揚言若某場band show沒有金屬樂隊,便不會現身;甚至只有當遇上金屬樂隊,才會走上台前大跳大轉(即mosh pit),令mosh pit竟然也成了例行公事 - 不需要認識該樂隊,不需要明白其訊息,總之聽到隆隆巨響就跑上去就是了。 (其實明明funk不也是很好跳的歌嘛..) 這樣的現象引伸下去最可怕的事便會開始發生:音樂法西斯 - 任何韻律性強,朗朗上口的音樂都被不好黑白地歸類為「主流」,被獨立圈子為之唾棄;而旋律愈 是奇怪,愈是聽不懂的實驗音樂,則必然會惹來萬千歡呼聲。結果,香港地下獨立樂隊圈中的金屬音隊和另類音樂的發展都開變得急速起來,甚至出現泛濫的情況。 不是說金屬音樂都不好,但金屬音樂不都一定好;就是媽是女人,女人不都是媽的說法。 不少地下樂迷也熱愛於聆聽70﹑80年代的舊 歌。不過具諷刺意味的是,不少這些人聆聽的舊歌(如beatles)(*註:beatles是60年代的樂隊)往往是當時家戶喻曉的樂隊和歌曲,情形好比 今天的主流樂壇;就以Beatles來說,他們不也都是簽了大唱片公司,公司顧問給他們留個怎樣的髮型,唱怎樣的歌而已嘛。某些今天坐著只聽 Beatles﹑deep purple﹑eagles的人,還會口聲指責嫌棄今天主流音樂,然他聽的往往就是30年前的主流,那麼再說「不聽主流」,就顯得沒有道理了。可以想 象,40年後也會有人抱著陳偉霆的歌當作是寶,然後向人宣稱自己正在聽40年前的經典;只要這樣想一下,便會覺得這種「懷舊就高尚」的想法是非常可笑的。 音 樂就是音樂,聽音樂時不應在腦海裡自己我編出一些假想敵。硬要把音樂當成利劍盾牌,用以在自我分辨和「自我感覺良好」的虛無鬥爭中,把音樂類型變成抬高身 價的紋身標記,那樣是完全歪曲了聽音樂本身的意義。情形就好像一些平時根本不喝咖啡的人,硬要跑到STARBUCKS去坐上三小時,卻不想想 STARBUCKS或咖啡是否適合自己,最終以STARBUCKS來給自己的生活標價;那樣,咖啡的意義,已不再是「一杯咖啡」那麼簡單了。 用音樂類別給自己的群族劃地盤,不單加速瓦解音樂文化的發展,而且也歪曲了聆聽音樂本身的價值。畢竟,你去評價一首歌或一隊樂隊是否好,是在於它的音樂編排上與訊息歌詞上,而非政治意識取態上,或地盤的地理位置上。 好歌,多吵多靜,多旋律性多實驗性,也就是好歌。 香港樂迷自然有不少垢病需要正視,然當一眾獨立為獨立音樂生態圈出力支持的地下樂迷們,卻要小心免得陷入音樂法西斯的口井裡,結果帶頭成為音樂文化(不論主次)的破壞者。 最後勉強要說句,上述兩類樂迷分類並不能代表樂迷的全部,也就並不能以偏概全地代表所有人。 |

| Posted: 25 Nov 2012 05:52 AM PST 德国南部的纽伦堡在希特勒年代每年有数万纳粹党员在此集会。二次大战结束,联军审判纳粹战犯,也是在纽伦堡。纽伦堡是研究德国近代史重镇,文献中心的展览呈现历史教训。2001年开幕的纽伦堡文献中心就建立在当年纳粹党全国代表大会的旧址。文献中心是两幢以天桥相连的建筑,旁边就是当年纳粹党员集会的圆形会场。文献中心的展览主题是当年纳粹党的崛起和败亡。文献史料、巨幅图片让观众看到希特勒和纳粹党如何鼓动群众、穷兵黩武和残害犹太人,也让人们看到纳粹战犯受审的纪录,以及二次战后德国的败象。 文献中心研究员克莉丝特迈尔指出,2001年开幕至今,文献中心的参观人数已经超过200万,其中德国人大约占半数。学校会在这里办历 …… |

| Posted: 25 Nov 2012 03:48 AM PST 近日,重庆北碚区委书记雷政富(正厅级干部)在网络上走红。走红原因很简单:网络流传雷政富全身赤裸与一年轻女子的性爱视频,同时流传一篇名为《重庆市北碚区委书记雷政富的性爱视频》的文章。网上流传的文章中提到性爱视频中的男主角是现任重庆北碚区委书记雷政富,女主角则是被他长期包养的二奶,名叫赵X霞,是重庆开县赵家镇人。此二人于2007年农历大年初一和初三,在重庆市一宾馆开房被拍视频。后来雷政富派刑警将该女子抓捕并关押了一个月。 据资深调查记者纪许光在微博上称,重庆市北碚区委书记雷政富已调动北京资源,四处活动,试图删除、禁报其涉嫌包养情妇并与之淫乱一事。雷政富还于11月初命令刑侦支队调查不雅照事件所有知情者 …… |

| Posted: 25 Nov 2012 02:50 AM PST 按:文章刊於2012年11月25日,明報星期日生活P04頁,由報章編輯起主題及副題,作者在網絡尋找圖片。

坦白說,我沒有密切留意「港女五百」和「虐貓案起錯底」兩件事。直至星期一,網民在facebook 評論某免費報章的標題是「虐貓變網虐網濫起底殺錯良民」。 筆者抽了以下三個例子: 一:咩叫起底要諗清楚,透過民間方法公審,私了,根本就完全違反法治及現在民主社會對其他公民嘅基本尊重。 二:將來網絡23 條,真係要多謝呢班起底組。 三:你們的自以為正義,自以為享受言論自由,正正就在葬送言論自由。 是這些評論吸引了我,令我快快看一遍報道,得知兩名少年無辜被網民起底和抨擊,而未婚女子Yammie 在網上和現實的身分生活也被徹底暴露了。 我隨即想起今年五月出版的一本書,裏面有一個章節, 作者闡述網絡欺凌(cyber-bullying) 是互聯網減弱人性(becoming less human)的例子。 網上世界也應有其禮儀 先介紹作者和書本。作者Tom Chatfield 是一位科技和文化評論員, 並曾經擔任Google 顧問。書本名叫How to Thrive in the Digital Age,是作家和生活哲學家Alain de Botton 的書本系列The School of Life 的其中一本。系列旨在讓讀者理解世界,嘗試尋找生活方向。這本書就小結互聯網如何對我們帶來益處,以及傷害。 作者開宗明義,問了兩個問題:個人如何在數碼世界的挑戰中成長?數碼世界如何幫助我們實現潛能,以及讓人際相處盡量發揮人性。 作者認為人類成長的最終目標,是阿里士多德學說的幸福(eudaimonia)。人類致力要踏進最高境界,就必需具備美德和理性。人類創造科技,享有前所未有的自由、資訊流通和機會,同時在開拓各種各樣性、工作和人際關係,真實和虛擬的邊界變得模糊。然而,作者時刻提醒,人不能在科技世界失去人性,不能僭越社會規則,包括網絡欺凌。 誠然,網絡欺凌只佔書本的一小部分,但作者提及一樣很重要的東西,就是人們在網上世界可以集體做一些在現實世界不會也不可做的事,例如毫無保留抨擊一個人,不顧對方匿名的身分和個人私隱,為求一些利益和快感。他引述一條博客守則:不可在網上說一些面對面也不會說的話(Don't say anything online that you wouldn't say in person)。他勸喻網民,網上世界也應有其禮儀(netiquette)。 對筆者來說,禮儀之所以重要,在於如果禮儀能夠解決紛爭,就不用法律介入。不少國家政府回應民眾訴求,保護網民免受騷擾,禁止網絡欺凌,例如鼓勵受欺凌者舉報,加強互聯網教育等。今年菲律賓和新加坡政府也進行公眾諮詢。上文三個回應,表達了一個憂慮,就是政府會「借刀」,藉此達成限制網絡言論自由的目標,例如要求網絡服務供應商交出懲治惡意中傷者,或者至少主動刪去留言。 人類運用互聯網的黑暗面 網絡欺凌是個很可怕的事情,因為事情可以隨時隨地發生,而每個網民也許付出很少,例如罵一句,或者公開被欺凌者的上課工作地點,但當數以百計網民做同樣行為,對方整個身分和生活情况就被揭露。而網民因為看不到對方反應,加上匿名,就自覺毋須負責。不論是「起啱底」和「起錯底」,對方受的傷害可能無法挽回。外地有些被欺凌者因為受不住壓力而自殺。 筆者和網民也不斷學習運用互聯網,其中一課,是如何平衡保持私隱和在網上建立形象和關係。在社交媒體和討論區,個人用戶幾乎不可能不透露任何個人資料(不論真實或虛構),而交到朋友,或者分享到外來資訊。交換資訊的過程容易使人愉悅、滿足,例如用戶之間能夠共同分享喜怒哀樂,共同參與活動。 但我們要小心分享什麼資訊在網上,也要細心留意私隱設定,例如應否被任何人或者朋友看見。朋友間也應互相信任,即不應胡亂把彼此資訊向沒有信任基礎的第三者發布。(在港女五百事件,筆者相信如果不是朋友公開事主一些資料,如相片和工作地點,起底也不能這麼透徹。)如果擔心資訊外泄,我們不應上載社交媒體,或至少把資訊加密,再用匿名方式發布。未經證實的信息,我們不應轉載。即使根據事實批評言行,我們也不能侮辱對方。 我們享受互聯網帶來的自由言論空間,但這空間脆弱得很,有人會不自覺地濫用自由,肆意攻擊對方,失去理性和美德。這就是Tom Chatfield 所說,人類運用互聯網的黑暗面。遏止網絡欺凌,不等於即時要求法例。法律可用來保障私隱,或者禁止歧視言行,但一涉及網絡監管,社會很容易出現寒蟬效應,自我審查,從而收窄言論自由。如果不想政府有藉口「借刀」,網民們一起集體自律吧。 |

| Posted: 25 Nov 2012 01:04 AM PST (獨媒特約報導)動物地球、動物友善政策關注小組和NPV非牟利獸醫服務務協會等個多個關注動物權益團體昨日(24/11)於政府總部外集會,名為動物哭訴大會。他們要求政府當局全面取締私人繁殖再銷售,矛頭直指漁農自然護理署在公眾諮詢中,構思向私人寵物繁殖者發牌,擔心買賣動物會「千秋萬世」。集會近二百多人出席,當中多人攜同寵物參與示威。 防止非法寵物繁殖合法化 避免港成寵物繁殖城 NPV非牟利獸醫服務務協會主席麥志豪先生在集會中解釋有關的條例,亦即《公眾衞生(動物及禽鳥)(動物售賣商)規例》(第139B章)的問題。他指出,在香港從事寵物買賣必須持有牌照,而持有這個俗稱「大牌」的持有者多年來只有二至五個。但私人繁殖者,簡稱嗜好繁殖者,鑑於這個「大牌」難以申請,需要經多個政府部門批核才發出,遂轉為走「法律隙」,聲稱這些寵物是其私人飼養,屬於私人財產,可以自行轉養。 麥志豪支持當局所提出的,撤銷私人飼養動物並自行繁殖作銷售的豁免權。但他認為政府的諮詢文件中含有多項魔鬼細節,特別是政府將設三類牌照,第一類的A牌是假設擁有四隻母狗或以下的飼養者申請,B牌則是假設擁有五隻母狗或以上的飼養者申請,C牌則是假設有一隻不想再飼養的母狗而想賣出去的話,亦可作申請,亦即單一出售許可證。麥志豪要求政府當局對香港的動物政策要有長遠願景,終結寵物買賣,將私人繁殖列為不合法行為。 當局宜檢討制度才發牌 而藝人袁文傑和陳彥行亦分別上台發言,其中陳彥行表示她曾經在內地工作時,在公路上遇上載著流浪貓和白兔的車時,不忍動物淪為食材,遂主動向對方提出收購。她更呼籲人們不應參與寵物的買賣,假若要飼養寵物的話也必須從領養的途徑。 爭設動物警察 立法會食物及環境衞生委員會的部份成員亦有參與集會,其中黃碧雲認為政府當局向業界傾斜,沒有充分保護寵物的權益。她亦同意香港需設立動物警察,才能有效的保障動物的安全和自由。 委員會另一成員陳志全(慢必)表示是次諮詢中所規管的只包括狗隻,並不包括貓類。他認為當局應該在諮詢期間,同時對貓隻作出登記,以確保日後的進度。他亦重伸,絕對支持全面取締家居私人繁殖。 大會在集會尾聲時再次呼籲群眾寫信回應漁護署的諮詢文件,令私人繁殖能以刑事入罪,也令動物變成商品之餘,更避免令香港成為寵物繁殖城。 記者:麥馬高、Yiuman Fung |

| Posted: 24 Nov 2012 10:00 PM PST |

| Posted: 23 Nov 2012 07:30 PM PST 和公司的领导们吃饭,老总每次都迟到~每次都是我们点好菜,吃完,剔牙~老总才到,然后叫服务员把吃剩下的热热~再加个青菜~~~~~最后老总买单~~~这样的老总哪找啊? 顶9762:: 拍-180:: 211条评论 公司老板大儿子结婚,规定各高、中层领导份子钱最多一百,普通员工禁止上份子。 顶7999:: 拍-157:: 125条评论 刚结束的新闻联播上播了条新闻,国外一个野生自然保护区上千万只蝙蝠迁徙,称是"世界上最大规模的哺乳动物迁徙",老公在旁边幽幽的说:"中国的春运才是。"表示同意 顶7497:: 拍-163:: 85条评论 小时候花一毛钱买包冰袋,在角那咬开个口,叼着能喝一下午,然后吹起来,放地上使劲踩爆,这TM才叫生活!!! 顶14289:: 拍-334:: 303条评论 我奶奶今年七十五岁了。。格机格机格机。。昨晚回家,睡之前跟奶奶说今天一天居然忘了吃饭。早上三点多我奶奶爬起来给我炒了一碗油盐饭。我迷迷糊糊问奶奶,干嘛起来这么早?她说,你老是滚来滚去,我想你肯定是饿了。~~~(>_<)~~~ 顶4425:: 拍-96:: 115条评论 一句话不割 我们老师在做水与钠的反应时自己都被吓到了 顶6906:: 拍-165:: 279条评论 有一个哥们今天去我们公司面试!一看简历觉得很不错!问他为什么跳来我们公司!他的回答逗死我们一群人! 顶5877:: 拍-150:: 70条评论 一哥们上高二的时候,看到一个漂亮女生在前面走着,他跟我打赌:我敢摸她二十秒,而且没事,你信吗?赌一顿饭!我说行,你去吧。结果那货悄悄的溜到那美女身后,一把就把人家眼睛捂住了,然后说:你猜我是谁?。。。。。美女太单纯,一直猜了五六个,都没猜对,怎么可能才对嘛,他们根本就不认识!!结果,他对着脸红的美女说了句对不起,认错人了!!我他娘的就输了一顿饭!! 顶4137:: 拍-103:: 81条评论 刚刚在食堂排队买饭,炸酱面,碗比较大,——...——正常都吃四块五的,加个肉丝,就够吃的了,前面一个不胖不瘦的妹纸,下面是她的话:老板,加个肉丝、加个鸡蛋、加个鸡腿、加个丸子、加个香肠,在来个馒头,多放点面!!后面一个哥们来了一句,这样的妹纸娶回家都喂不起啊...哈哈,那妹纸的表情... 顶3044:: 拍-78:: 44条评论 这是同学大学老师在莫言诺贝尔文学奖获奖后跟他们说的一句话:从此以后就会有很多很多的砖家,叫兽,靴者深度挖掘一些莫言自己都不知道的高尚品质和文学素养······ 顶3381:: 拍-92:: 41条评论 |

| Posted: 24 Nov 2012 07:59 PM PST  按: 到底,這個1999年女同志經歷精神科,再以「女同志X傷殘」出櫃抗爭的故事,對於今天香港的語境,有甚麼啟示? 一方面,同志運動之中,不同的人在不同位置,努力不懈抵抗大怪獸。生活中,同志身份已被擠壓,同志內還有更多身份被多重邊緣化,需要被看見,包括「精神病」。尤其是,九十年代才爭取到將同性戀從DSM精神病分類中剔除,那麼,我們又如何看待身邊的「精神病同志」呢?(與此同時,不要忘記,跨性別同志依然被不義地放在精神科內。) 另外一方面,精神病自助組織多年發展,爭取精神病人去污名,以及醫療體制的權益。生活中,精神病的身份同樣被恐怖化和過份歪曲。精神病人內,有更多身份需要被尊重,重奪立體而又基本的病人權益,以及更深層而根本公民權。「同志」和「精神病」各自有日常生活、運動及論述的複雜性,這個故事固然未能完全回答,但,是一個提問的開始。 作者 Carol Anne Douglas 1999│翻譯 Vincci 2012 即使我知道有很多女性正受憂鬱症,還有其他精神病的折磨,可是我從沒有想過這會發生在我身上。我以前想像過,如果我有精神病的話,那應該是阿茲海默症(Alzheimer's disease/或腦退化症/俗稱老人痴呆症)。因為我媽媽過身前的十年,都受這阿茲海默症困擾,我怕我也會遺傳到這可怕的疾病。但當我發現自己精神出了問題的時候,卻不是阿茲海默症。 作為一個女同性戀女性主義者又過著雙重生活,一邊在報章Off our backs 24年來不收分文工作,一邊在一間"Liberal"的非牟利出版社打工十二年,就叫他做News pub吧,我覺得我的生活某程度上有點精神分裂,但沒有想到自己真的會被確診精神病。 回想起來,我也記不起自己是什麼時候出現病徵。News Pub的日子令我的狀況變得更糟。那兒的權力鬥爭齷齪到極,包括我的好友在內,很多員工都被栽員。我支持我的老闆兼朋友Tom。他在這場權力鬥爭大勝,但是工作氣氛仍然相當緊張。 我看到故事的實際情節,然後,我開始看到更多情節。 即使我多禮貌也好,一個一直對我無禮的編輯 Bill,常常打斷我的說話。而且次數也越來越頻密。我花了很長時間去適應和處理我們之間嚴峻的競爭,還有他的脾氣。有一日,他跟顧問委員會裡一個很出名的顧問委員談話,碰巧,這個委員剛剛在我的留言信箱裡留言,於是,我肯定Bill一定勾了我的電話線。 我被嚇壞了,找了一個私家偵探,請他們查看我的電話到底有沒有被勾線。一個看起來像電視偵探劇走出來的帥哥,在一個無人上班的星期日,到我公司檢查我的電話。結果,他說我的電話沒有被勾線。 然後,我想我的家居電話被勾線了,再然後是我的家庭電腦還有我工作用的電腦,而且有人一直在閱讀我打的每一個字。 當我告訴Tom我害怕我的電話被勾線時,他溫柔的回答我,我的擔憂聽起來像個妄想狂。他又勸我不要理會這些。但是,我反而叫我的同事幫忙阻止我的電話被勾線。Tom要求我去見治療師,又叫我不要多慮。我同意去見治療師,但我只會見Lorraine。Lorraine是我十多年來只見過幾次的女同性戀者治療師。 當然,我不會原諒Tom不相信我,又稱呼我做妄想狂,我開始找新的工作。我去找Lorraine,她會聆聽我而且也表現得相信我。 我沒有告訴我的愛人(就叫她Jane吧)全部事情,因為我不想驚動她。我給她新鎖匙的時候,跟她說一直有人到我的單位爆竊,於是我把鎖換了。其實我是開始害怕敵人會到我的住所,捉走我的貓。 很快,我便感覺到街上越來越多員警,我開始認為他們都是在跟蹤我。或許,我工作的夥伴會陷害我犯罪。有個FBI跟蹤我。我想跟他說我沒有罪。為什麼他們不直接捉我,給機會我跟朋友說清楚,然後支持我?但,不,他們在跟我玩捕鼠遊戲,在等待我墮進陷阱,犯罪。哈,但無論他們給我多大的壓力,我也不會犯罪的。 我把門鎖換了兩次後,不再換了。我想,如果是FBI跟蹤我,不論我做什麼,他們也都可以進來的。我相信他們已經佔據了旁邊大廈的一個單位,觀察著我的單位,監視我的一舉一動。 這已經不是第一次,我把FBI當作我的敵人。1973年,我在Off our back的上班第一個月,一個左翼政治異見團體Weather Underground叫我們印公報,不久,我們的辦公室被人爆竊了,但是什麼也沒有被拿走,紙張卻散滿一地。我們肯定那是政府幹的。 70年代的政治運動都是批判政府的。在Off our backs,我相信我們的電話被竊聽了。曾經有人說,我們其中一個位於市外的集體成員是政府派來的。我們發表了一篇文章指Gloria Steinem就是政府的人。我又收到一個報密電話,說另一個著名的基進女性主義者是政府的奸細(但我不相信)。一些集體成員更堅持我們用假名溝通。當我說我想用可口可樂作我的假名時,我被其他人批評沒有認真看待革命。 當然我們的擔憂都是有根有據的:政府曾查問女性主義團體的女性會員有關地下分子的下落,一些人更因為不合作而被捕入獄。這次之後,很不尋常地,政府知道誰做了非法政治活動(我不止是說靜坐)。Off our backs刊登文章勸籲女性不要跟FBI談話。 我沒有再為FBI的事而操心,但我想他們捉我也不是沒有可能的。我的直屬僱主News Pubs,報導了很多關於美國國內稅務署新聞。我想政府可能想秘密收購News pubs,順道從中控制女性主義運動。我曾經天真的想,我可同時處理編輯的工作,又可在Off our backs有一工半職,現在政府是想藉著我得到兩者。突然之間,News Pub要我處理的新聞看起來變得相當困難,我覺得我根本沒可能寫下去。我去找Bill及另一位編輯,要求知道其中一個故事是不是假的。第二日,我的老闆透過人事部經理跟我說我需要請病假,而且未得精神科醫生准許之前都不可以上班。我極為震驚。如果我被陷害了,我可以請律師,但不是精神科醫生。似乎我的食物和飲料都被下藥了,只要我一進食或飲用,我就會語無倫次又或許是昏昏欲睡,所以我嘗試盡可能減少我的食量跟飲水量。我想FBI已經知道我很討厭食藥。我比任何東西都要著緊我的腦袋。看到媽媽罹患阿茲海默症的情形,我絕不能容許這種病發生在我身上。我想他們想迫我投降,要我承認一些我沒有做過的事,但是我不會。 很快,我怕Off our backs新來的實習生是員警派來捉我的人。就像以前在集體行動的時候,那個我喜歡的女生原來真的是FBI派來的奸細。他們一定已經說服了那個新來的實習生,我是一個罪犯,在其他同事面前捉拿我的話,可摧毀Off our back,所以要盡力趕走我。 我的朋友Tricia很匆忙,只提前一點通知我,她將由喬治亞洲來到華盛頓首府。因為我心情煩躁,而且也不能夠透過電話告訴她究竟發生了什麼事。我哀求她分享她所有的食物和飲品,因為我相信FBI不會毒害其他人。整件事都讓我覺得自己看起來像個瘋子。Tricia答應了,我們會將所有食物都分成兩份,又把我們的飲品倒進同一個瓶子,在這個情況下,我終於吃多一點。 我的愛人Jane看著我的時候,我感到她眼中的恐懼。有些還在市外的朋友來探她,而我又害怕FBI會跟她的朋友交流,令她不再與我一起。一天早上,我醒來的時候,十分害怕Tricia不再是Tricia,只是有人假扮Tricia。有個清晨,Jane告訴我這一陣子她都不想做愛。我抽泣起來,我也不想,因為我怕被FBI看到,但同時不想她疏遠我。我走開了,回到床上啜泣。如果隔壁房間的女人真的是Tricia,我會與她一起哭的。 這一次,為了可以再次上班,我被迫要見精神科醫生,寫一張我可以再次上班的醫生証明書。不過,那些女性主義推介的精神科醫生預約時間都要很長,而其他的醫生又說他們不會做這種評估。於是我去找我的治療師Lorraine。但我害怕她也一樣,只是由一個看起來很像她的人假扮的。因此我會見她的時候,表現得很冷淡,一句話也沒有說,提早離開了。 第二日,Jane和Tricia(我最後判定她是Tricia,並且為我曾經懷疑她而道歉),還有我的朋友Jennie,以及來自off our backs的Karla說她們約了我HMO的一個精神科醫生,叫我跟她們一起去。她們很活潑,我亦跟她們玩,雖然我很害怕接觸那些沒有女性主義者推薦的精神科醫生。 朋友告訴我當日約到的醫生是男人。我成了女性主義者以後,沒看過男醫生,我也不想見。我跟她們說我會嘗試看他,但我不喜歡他的話,便會走,要等到女醫生到來。 她們堅持一起入去見醫生,以確保我所說的是她們認為我該說的。Jane甚至還跟醫生說我認為我的食物被下毒了。她們跟醫生說了我不想醫生知道的事,使我十分難過。他一定相信我是瘋了。 我不喜歡那個醫生,他很冷漠。當我問他他治療的哲理是什麼的時候,他似乎不是很願意說出來。他說他是精神藥劑師,這令我十分害怕。Jane說我可能需要藥物,這令我難過。我一直想避開的就是藥物。 我很禮貌的跟他說,我從沒有看過男醫生,我不是針對他的(其實不是),我要等到女醫生到來才看醫生。然後我走開。 我四位朋友跟著我,全部都在醫療中心大堂之中蜷縮。她們告訴我,因為我不看那位醫生而令他們感到難過。她們認為我應該去急診室,我拒絕了。我問:「為什麼我要去?」「我沒有大叫,沒有傷害任何人,為何要我非去急診室不可?」我說翌日我會隨便看個女醫生(當時是五點)。我對他們說的是真話。 我的愛人說她已經受夠了,如果我不去急診室便會跟我分手。我怕真的會分手,即使我比任何東西都更怕急診室,還是去了。許多年前,我曾經因媽媽斷臂一事而帶她到急診室,當時醫生要她等候許多個小時,因為治療不當,令到她的手以後都是彎曲的。我跟我的朋友說了這件事,但她們仍然堅持要我到急診室。 急診室的人員向我出示一張表格,要求我同意接受他們的治療,留在醫院直至他們批准離開。要是他們一直扣押著我,把我放到精神病房中呢?如果他們一直不讓我出去呢?如果FBI正正就是想這樣呢?我怕他們會讓我在那裡發臭。他們沒有足夠證據把我定罪,於是選擇把我禁閉在精神病院之中。有員警站在急診室外,我想那是為我而來。 我一直嘗試跟我的朋友說清楚,但是他們仍然堅持:「你根本不知道你在幹什麼?」。我跟他們解釋,只要我一入院,她們可能以後也無法接我出來。她們說,根據法例未經我同意,沒有人可以扣留我72小時。但我認為72小時已經足夠做很多事情。 我知道在精神病房,女同性戀者一直受到虐待。於70年代,我第一個女同性戀人告訴我,醫生給她做同志治療,當她一看到女人裸照時,便用電擊她。我的朋友不相信她的說話,但是我信(至今仍是)。我不相信這間醫院會這樣做,但,他們會給我什麼藥物?我媽媽那間安老院給她吃的阿茲海默病藥,把她吃得整個人癡癡呆呆,身體顫動。其中一種藥物令她更有攻擊性,她開始打其他老婦。於是職員把她縛在椅上,即使明知錯的是藥,而不是她。為了不要再給她過量藥物,我曾經常常跟他們吵架。我不會相信任何醫療人員。 沒有朋友陪同之下,我是不會走進診症房的。護士說只有親屬才可以陪同(異性戀的偏見來了),於是我們說Karla是我的表親。 我想那些來檢查的醫生都是員警派來的。他們要我覆述我工作地方所發生的事。他們嘗試製造我是瘋子的假像。主診醫生是個女人,但是她對待病人的態度很差。 Karla 使計令我告訴醫生我覺得有員警在跟蹤我,醫生說我需要做電腦斷層掃描。我被送到一間房,在房內我的頭部被困在一條大管中間,發出很奇怪的聲音。我很擔心他們會用聲波使我失聰,我有位朋友因醫院治療傷風不當而失去大部份聽力。 我緊握Karla的手,求她,要是我朋友不能夠帶我出來的話,就聯絡那些我認為幫到我的女性主義者,例如是Phyllis Chesler(《女人與瘋狂》一書的作者)。當醫生在我旁邊的時候,Karla說她覺得我應該服用抗精神病藥。我尖叫了出來。我叫Karla陪我的原因,是她曾經寫過一篇反治療的文章。 那個很強硬的醫生建議我入院。我乞求他們不要。醫生說如果我的表親Karla願意負責我的安全,便會讓我走,但必須有朋友日夜照顧我。Karla遲疑了,說要跟我其他在等候室的朋友商量。「Karla,我求求你,不要讓我住院。」我乞求著。 我等了大概十五分鐘,時間像停頓了般漫長。Karla與醫生回來,醫生說我會在朋友輪流照顧下,有條件的出院。我簽紙,答應翌日我會回到醫療中心看精神科醫生。我也要承諾幾項事情,但我已忘記細節了。可能是不要傷害自己吧?可能是我有任何妄想便要告訴別人?我記得我承諾了如果我覺得痛苦的話,便會回急診室。我不明白簽紙的意義何在。我破壞約定的話,會有人從街上捉走我嗎?誰又會這樣做? 翌日早上,在Jane跟Trica陪伴下,我去了見精神科醫生。 這一次,我要求她們不要說話,但她們沒有這樣做。她們打算跟精神科醫生說我曾是一個很好的人,她們很愛我。這個精神科醫生的名字叫Susan,容貌跟聲音都看似很溫柔,但我覺得她是假冒的(又或許是一個員警派來的醫生)。因為她有時說話會"um""er"幾聲,我覺得她在模仿我說話的方式。她給我處方維思通(Risperdal),說這種精神病藥物會助我入睡。我同意服用。 朋友在沙發上陪伴了我整個晚上,她們是來照顧我的,以防我吃藥後有副作用。副作用令我害怕服藥,但我吃了。因此我認為那個精神科醫生是員警,我必須服藥。他們可能會拿我的血做血液樣本測試,看我有沒有服藥。我跟我自已說,如果這些藥物令我不能夠正常運作,我可以隨時停止。 我開始想這些人都不是我的朋友,是其他人假扮的。我的愛人不是我的愛人。我啜泣著。我相信她們已經被FBI帶走了,受証人保護計劃保護,並由其他人假扮她們,繼續她們的生活。我能不能夠再次見到我的愛人和朋友?或許至少要等到我上庭審訊的時候,但都要待到他們控告我、送我上庭。我認為坐牢也比現在這樣過活好。 有一天,我走路回Off our back的時候,看到了幾輛白車在戒備。我想這是給我的一個信號,我的小白貓會被人捉走。若果我離開Off our back,或者仍能保著我的貓兒。我曾經想過,在牠死前或我死前都不會離開牠,但我怕有人會傷害牠。即使他們不傷害牠,牠也會因為被帶到陌生地方而嚇壞的。於是我拿起電話,向大家說我辭職,要求他們從編輯人員表剔走我的名字。我覺得這是我有生以來輸得最慘烈的一場戰役。有人已經捉走了我的貓,用一隻跟牠很像的貓來換走牠。這也是一隻很可愛的貓,可是我只想要回我的Chole。我覺得FBI十分冷酷無情,要把我摧毀,甚至容不下我的貓。他們要向我証明,我可以完全無助。 我相信他們甚至要奪走我閱讀的滿足感。每天早上我拿到的華盛頓郵報,都是充斥著假新聞,例如我認為John Denver不是真的死去了,又或許是當局殺他用來嚇我。而且當我看書的時候,會有人用一本偽冒的來代替真實的版本。 一晚,Jane 說要帶我外出吃飯,但取而代之的,是她跟另外兩名朋友說我太壓抑,說我應該入院。她說我再這樣下去會永久傷殘,他們跟我談了幾句鐘。我又餓又憤怒,我覺得被包圍。我答,不!我不會因為任何事情而入院。Jane說我不入院的話便離開我,但我告訴她這招不會再湊效了。我仍然因為急診室的事而憤怒,我不會再到那裡。 Jane回應我說,她要照顧自己了,她已經筋疲力竭。我答她:「你好好保重,讓我繼續這樣子吧。」當他們建議我服食抗抑鬱藥時,我說好,我願意服食抗抑鬱藥。為了可以使我好一點,我願意做任何事情。比起服食精神科藥物,服食抗抑鬱藥並不是一件古怪的事,我知道很多女人都會。最後他們走了。 翌日我去見我的精神科醫生Susan,她向我處方抗抑鬱藥左洛,又說我應該參與專為精神病者而設的日間治療計劃。我問她這是不是一個令我不再住院的方法,她答我是。Susan說Jane一直致電給她。我明明曾經向Susan說不要聽Jane的電話,因為Jane想我住院。我要求Jane不要當我的代言人,又告訴Susuan其他認為我不需要住院的朋友的名字,要她們做聯絡人。我覺得很諷刺的是,20年以來一直與擁護我爭取女同性戀權益的同伴,也是我生病的同伴。但現在我覺得我的醫生太留意Jane了。 我服食了 左洛(Zoloft),不到一個小時,便覺得舒服了很多。好幾個星期,我也不能夠寫作,但現在可以了。我寫哀怨的詩歌,偽裝成莎劇的角色來讀莎士比亞。我決定保持我的腦袋正常運作,即使書本是假冒的,我也會閱讀。 我很害怕參與日間治療計劃,但還是去了。每一個人都像很友善,即使他們是很明顯想給我洗腦,說我有精神病。我告訴他們,也告訴我的精神科醫生,我沒有再出現妄想,沒有再妄想會有員警想捉走我,沒有再想其他人會捉走我。我知道這樣就可以令我不用住院,我知道怎樣扮下去。 我的精神科醫生診斷我是具妄想的重鬱症(severe depression with delusions),日間治療計劃的職員就診斷我患有帶嚴重抑鬱的妄想症(delusional disorder with severe depression) 。他們向我展示一份妄想症(delusional disorder)的文章,形容我的癥狀與妄想症相似。我覺得這是FBI寫的,目的是要說服我相信自己出現妄想。我仍然不覺得自己有病。我很肯定日間治療中心的人都是員警,其他病人也是員警。但是這並不可怕。我要應對這樣的情況,而且假裝我相信他們都是真的。 最困難的,還是要面對假冒的Jane。我不想觸碰她,免得自己有出賣真正Jane的感覺,即使真正的Jane已經遺棄了我,讓FBI帶她走。有時假冒的Jane說她愛我,我會答她我愛Jane,而不是我愛你。我絕望地想念著我的朋友,我想我們不會再見了。即使她人對我再好,我也不會相信她們是她們所說的身份。她們微妙地威脅我。 我覺得我現在明白那些在戰爭當中失去至愛的人的感受。即使我已經失去每一個對我很重要的人,我仍然想繼續下去。有時我很想自殺,特別是那天我去急診室之後,但我怕自殺不遂反而會令我住院。有時我覺得自己蠢極了,或是膽小至極,怕會發生更可怕的事(如入院)或是折磨,而沒有去自殺。那些明明實際上沒有發生。我告訴自己,有一點膽小,害怕肉體上的折磨,也是可以接受的。我精神上很勇敢的。 當我必須向每一個人說謊,不可以信任任何人時,我如何可以活得道德一點?我很討厭要把那些假冒的朋友當成真正的朋友,但是為了自我保護,我得這樣做。我也希望我那些朋友會明白。另外,當我不再為婦女運動工作的話,如何使人生更有意義? 我完成為期三星期的日間治療計劃之後,精神科醫生說我精神狀態回復正常,可以返回News Pubs工作。我滿心喜悅的重返工作崗位,我甚至相信我的同事真是我的同事來的。同事在我離開前曾經對我很無禮。亦有兩位與我經常合作,令我覺得他們真是我的朋友,想我重回工作。我沒有做出或說任何奇怪的東西,繼續做我的工作,即使我仍然默默地認為FBI掌控了我的世界,但我知道如何可以適應這個世界。 似乎,FBI想讓我活著,他們讓我工作。自我開始服食抗抑鬱藥後,我也沒有睡意,所以我想他們已經停止下藥了。或許FBI甚至讓我繼續為社運寫作。我為Off our backs寫文章,大家也同意出版,他們把我的稿排在週末,也幫我排版。我繼續努力,所有人也對我很好,或許他們再不是FBI派來的,或許沒有一個是。 慢慢地,我一個一個的認清他們是本來的他們。那時候,我已經服食了抗精神病藥兩個月了。由此至終,我一直在找一些信號,讓我辨別他們是假扮還是真是我的朋友,問一些只有我朋友才會知道的問題。不過即使他們答到,我又會覺得他們過份簡要,不能夠叫我信服。 有一日,我跟Jane在水管內散步,她說出我們第一次散步時看到三種不同品種的水鳥,要是她不是Jane,怎會記得如此仔細?她可能是真的,但那令我覺得更害怕,沒感到安慰,因為她可能一直是針對我的計劃的一部份,而不是愛上我而跟我一起。我突然覺得她對我做的一切,說的一切也是假的,我一直都是傻瓜。為什麼我會相信?例如我明知我的頭髮很亂,她卻跟其他人都說我很漂亮。我意識到她美好到有點不真實。 我不能夠忘記那一刻,當我發現我的老朋友Ginny真的是Ginny,而不是FBI假扮。在我生病期間,我們很喜歡一起看電影,但沒有說什麼奇怪的話。有天,我終於知道她是我真正的Ginny。 Jackie是我所認識最溫柔的女人,也是我曾經最害怕的人。我曾在她的家留宿,吃過最差勁的冷凍速食之後,我相信她想毒害我。 因為她的貓很膽小又躲藏著。 我相信她是右翼的,是一個會偷支持墮胎人士貓兒的反墮胎狂熱份子。她會偷去我的貓(保護胎兒生存權利運動者會殺墮胎診所工人的貓,這件事一直叫我很害怕)。找她的住所很困難,那天晚上,我一直沒有睡,擔心我會被困於這郊外的地方,可能永遠不能回到我住的城市。我回家的第二日,出現心悸(可能是因為維思通),我想她真的向我下毒。 有一日,我突然覺得Jackie真的是Jackie。我一直最害怕的人,如果她真的是她,而我認為她不是她,我就知道我真的病了。她很熱情,也令人很安心,所以她是第一個我跟她談我的疾病的人,即使她不是我最好的朋友。我們一起吃早午餐,我跟她說起我的病,說我不相信她真的是她。她很訝異,和我一直談下去。她沒有想到我不知她是誰(其實每一個人我也不知道是誰,除了Tricia,她是唯一個我告訴給她),她以溫暖和鼓勵回應我。跟她談話之後,我感覺十分良好。我想跟每一個人也這樣,告訴她們有什麼奇妙的事發生在我身上。但我必須小心行事,小心決定跟誰說,因為我知道有些人可能會覺得害怕多於安慰。 當我最終意識到自己原來一直在生病的時候,我很震驚。幾個月以來,我認為發生的事都沒有發生過。以前我很相信自己的直覺,總覺得自己的腦袋比任何東西都值得自豪,所以當我知道我被它出賣時,我就崩潰了。我一直反對生物決定論,認為生物不是我們的命運,最後我卻被我的生理控制了。我有嚴重的精神病,很可能是妄想性障礙。一直反對精神科藥物的我,透過藥物回復正常的精神狀態。每天服食兩片藥物,使我的身體腦袋都得到平靜。 我為我的意志薄弱而錯愕。我知道有許多人有化學性質引發的精神病,也看到很多人服食抗抑鬱劑後生活有所改善,但很難相信會發生在自己的身上。在70年代,我跟許多朋友都認為所有精神病都是社會造成的,很多女性因為被壓逼而得到精神病。我們很懷疑精神病生理性病因的說法。我們相信其他人針對於這方面,是因為他們想利用藥物去平定女性,從而令他們不反抗。 即使我得悉自己患上了精神病後,感到非常愕然,但我也很高興世界其他部份沒有改變。我依舊過我的生活,愛著我的愛人、朋友、Off our backs、我的卡車和我的興趣像觀鳥。我知道我的生活沒有失去任何一部份,那真的是美妙得不能形容。 在整個生病的過程中,當人家告訴我我生病了,我在想:「若果我是真的生病了,便真的是大件事了,然而我仍有我的世界。」所以我還是很開心,同時有清醒的意識。最終,我能夠說出發生在我身上的事。最終,我能夠對我的女同性戀治療師Lorraine和我的精神病治療師Susan說出真相,讓她們知道我不曾信任她們,或是告訴她們我真實的想法。我告訴她們我曾經以為我遇到的每一個人都是替代品,大部份的人都是假冒的。生活在一個能夠講出真實的世界,是一件美妙的事。我致電給我的朋友,很開心他們只是有一點不安。這是多開心的一件事,知道自己與真正的朋友一起。最終,我的貓真是我的貓,我的書一直也是真的。 這幾年,我對Off our backs的工作感到有點厭煩。當你寫了上百本的書評,你自己就會變得千篇一律如自動化機器。但我相信自己可以避開為社運寫文章,我對自己的能力再次感到振奮,之後寫了一堆文章。 我開始對我的愛人重燃激情,Jane做的事我不是全部喜歡,但我看到她也開始陷入壓力邊緣。Jane害怕我會自殺,所以她希望我留院。但實情,也諷刺的是,要我留院觀察這個想法才令我有自殺念頭。我們去了找伴侶治療,希望可幫我們渡過這個難關。 Jane現在開始更加明白我媽媽到底發生什麼事,也明白為何我不信任醫療專業。還有,我希望她明白,我對大自然的熱愛,令我對醫院的禁閉覺得尤其可怕。我以前每個週末都散步,當我病的時候,我仍然堅持盡可能去散步。即使在我病得最厲害的階段,我發現外出能夠給予我一些欣慰(雖然沒有像以前那麼頻繁地外出,因為我怕FBI會毀壞我喜愛的公園作為懲罰。) 我現在明白Jane怎樣渡過這段日子,因為我曾經經歷,親眼看著所愛的人得了精神病,知道那是多麼可怕,有多痛苦。我驚訝精神科醫生真的幫助了我。第一次他們便給我正確的診治及藥物治療,沒有經過任何試驗,其他人都說這是奇蹟。 當我生病的時候,我的朋友也支持我,我很感謝他們,亦不感到意外。唯一意外的是,有個女人與我一直相處不來,在我生病的時候,卻拋開一直以來我對她明顯的不信任,來陪伴我。我的好朋友以及其他朋友都沒有這些做。其實他們反而害怕我會因為他們嘗試帶我找醫生及服食藥物,而不肯原諒他們。 我很感激朋友的介入,令我找到精神科醫生。我也很感謝我的愛人,把我帶到健康維護機構找精神科醫生。否則,我一定會先揹上一筆龐大的醫療債務。我知道醫療債務可以有多沉重,爸媽的病令我的家境由富裕變得清貧,我的媽媽最後除了醫療補助以及社會保障金以外,便一無所有,要交由療養院料理她。 我現在明白到我是多麼需要藥物,如果沒有治療,我會失去工作、愛人和大部份生活。我很慶幸我的朋友和愛人都能體諒我。我也十分慶幸老闆能體諒我,其實他是第一個知我發生甚麼事的人,不單沒有隨便辭退我,反而逼我去找我所需要的幫助。 但是,我仍然覺得我是不需要被人推去急症室。這個經驗依然叫我感到害怕,並且幫不上什麼。我的女同性戀朋友應該明白我對男性精神科醫生有多抗拒,亦應該相信,即使我不去急症室,第二天也會去找女性的精神科醫生。我很慶幸當那位急症室醫生很想送我入院時,她們沒有留下我在醫院內。如果當時她們離開我,我也很難原諒她們。我還是覺得沒有什麼理由要我留院,我沒有自殺行為,也沒有做出什麼威脅別人的事。我認為除非會對別人使用暴力,否則不需要留醫。 我的朋友現在跟我說她們不知道該怎做,也不應該被批評得這麼狠,或許看來不是那麼正確,但她們明明已盡力。我高興的是,如果我真的要留院的話,我不會那麼體諒她們。我很感激我的女同性戀治療師Lorraine,和我那幾位朋友決定幫助我,令我不用留在醫院觀察,特別是由喬治亞洲來的Tricia。我的精神科醫生Susan不像急診室醫生那樣,而是對我予以尊重,給我看診斷內容,告訴我她在做什麼,以及我要做什麼才不會被留院觀察。 我相信我是以我的才智,做能力範圍內的事,包括依我所相信的去避免住院。作為一個女同性戀女性主義者,我知道我有足夠的理由懼怕精神病院。 我很強硬地說我懷疑藥物,希望盡可能減低劑量,幸運地,Susan同意了。跟好些女性主義者,特別是批評醫療專業的作家討論過後,我才服藥。她們說現在的藥物跟廿年前、十年前已經不同了,的確可幫到忙的。Phyllis Chesler對我說,她相信不提供需要的治療,包括藥物,是對病人有害的。在她有關精神病的文章中,都記綠了相關醫療失誤。 Chesler問我發病時是幾多歲。我答她51歲,她回道:「啊哈,更年期。」我也同意。之前從來沒有發生這些事情。我懷疑這個精神病可能是身體內的化學質不平衡,直至現在,跟更年期扯上關係。我工作方面曾有很大壓力,現在我比沒有患有精神病的時候,經歷更大的壓力。醫生都說晚年精神病的例子很少見。不過,是不是他們沒被診斷出來?病徵出現前那一年,我一直有潮熱。在春天情況變得更差,我經期失調了。我一直都覺得自己處於經前,沒有一刻放鬆。四月開始,我變得緊張,很容易便感到害怕,也很容易發怒。到八月,我便開始懷疑有人偷聽我的電話。我很肯定當中是有關連的。有趣的是,當我開始服藥,仍處於很緊張狀態時,我的潮熱差不多消失了。 對於沒有人研究更年期與精神病的關係,亦沒有讀過一本書更年期的書說更年期與精神病的開始有關,我感到很憤怒。有誰會知道多少女人和我經歷一樣的事情。我想更多婦女注意到,當她們或她的朋友在更年期經歷差不多的事情,可能是與精神病有關。而Susan與其他醫療中心的精神病醫生,在我的積極鼓勵之下,尋找精神病與更年期的關連。 我怕被FBI迫害,那並不是一種巧合。基進女性主義者可能會被政府騷擾,這不是一件沒可能的事。當然,女同性戀者害怕精神病院,也不是沒理由的。正如Phyllis Chesler研究所研究,以及一篇1997年秋天於On the issue發的文章指出,某些精神病院內,女性仍然受到虐待。在一些個案中,其他病人與醫院職員會虐待女病人,但沒人會相信女病人,因為她們被標簽了精神病。 雖然我想鼓勵其他女同性戀者,如果她所相信的朋友說她們要尋求醫療幫助,甚至是藥物治療,便去吧。不過,我希望沒有人會分析這篇文章,亦不想有人以為這篇文章是提倡女同性戀者去看精神科醫生和服食精神科藥物,並認為那是安全的。這些都說得太遠了,縱使我現在明白那對某些病人是有幫助的。我很感謝我能在病情惡化前得到幫助,但我在日間治療計劃中遇到一名女士,因為醫生開Haldol給她,她會不停的抖動,而且餘生也會這樣。日間治療計劃的醫生都對Haldol感到不滿,不過又有一些醫生會處方這一種藥。其他病人都說他們的性生活早已被毀多年。 即使是極小劑量的Zoloft,仍對我的性能力帶來負面影響。以一個女同性戀者身份來生活,我已經要不停爭取,現在這樣,使我更為震怒。我的性慾跟往常一樣,但是高潮的能力已給損壞了,這是Zoloft常見的副作用。如果我的性反應沒有改善,我可能會換另一種藥。Susan表示支持,又提議改用Wellbutrin。新的藥物總比以前的好,但它們仍然可以變得更好,所以藥物研究應該放在一個非常重要的優先次序。 回想起來,參與精神科的日間治療是一件很有力的事。很慚愧的說,這是我第一次長期(三星期,整天),密集的與大部份都是工人和非洲裔美國人進行私人討論(其他病人,不是職員,大部份都是白人)。大部份病人都是受醫療補助的。以前我覺得自己很有同情心,現在我看到無家可歸的人感覺更切身。從前我常常給流浪女人金錢,現在我也會給流浪漢金錢,亦對他們較友善。他們有可能是我。又或者他們也像我在日間治療喜歡的其中一個人,那個曾經流離失所,酗酒的男人。 我對其他病人,也像那些首都槍殺案的人一樣,更同情了。真的,我病的時候沒有一刻沒有暴力衝動,但那是因為我知道政府在監控你生活的所有東西,而你無從阻止。我也更關心如何當一個好人。我感覺我人生得到了第二次機會。我仍然想做我以前做的事,但想做得更好。 醫生和朋友都告訴我,我病了以後脾氣變好了。有一個朋友更說:「你瘋了以後寫的東西比以前更好。」我少了壓抑自己,為什麼不可情緒化呢?有什麼令我更害怕?其實我很怕病情復發。我相信這不會發生在我身上。當然我曾被誤導,因為我沒想過這是精神病。現在,如果發生事的話,我很快便會知道,還會尋求藥物治療。別人說這不是那麼簡單的,然而,我希望永遠不去查究。當然,如果他們認為我病發的話,我比以前更願意聆聽她們的意見。相比之前,她們更快明白發生了什麼事。 似乎只要我繼續服藥的話,便不會復發。醫生說我整個更年期也必須服藥,之後他們會嘗試減少劑量。如果沒湊效,我有可能餘生都要繼續服藥。我問醫生那會不會上癮,他們告訴我藥物不是上癮性的。我說我可能會因為睡得安寧而上癮,因為我成年以後從沒有這麼好睡過。 我在麻省劍橋市婦女中心跟別人講述自己的病以後,有些來自Bloodroot restaurant(一間女性主義餐廳) 的女性主義者怕我太安於藥物,寄了一些有關於自然療法(naturopathic remedies)的資料給我,例如是金絲桃。或許有天當我不再服用現在的抗抑鬱劑時,我會轉用它。 我一直也很坦白公開自己的同性戀身份,因此,公開自己的病情對我也是十分重要的。而且,我要幫助那些有相似病症的人去認識自己的病。我的精神科醫生問我要不要找一群醫生在我面前討論我的病情,我欣然同意。在討論過我的病情之後(很明顯我的治療被認為進展相當快,而且他們也十分自豪),他們問我有什麼意見可以給精神科醫生,我答他們:「應該准許病人留在家中,尊重他們,盡可能諮詢他們有關治療的意見,和降低藥物的劑量。」 我在Off our back中寫出自己的病況,收到的回應比我從前寫的都要多。我認為女同性戀者和女性主義者都十分希望瞭解精神病的,因為我們審視到精神病的政治社會因素還有生物因素(context)。我們生活在一個暴力,競爭嚴峻的社會,一個不利我們維持精神健康的父權社會。 我們任何人都有可能得到精神病。幸好,這幾年來,至少在某些地方,人們對精神科的想法改變了。當我們或我們的朋友生病,我們仍然有機會得到幫助。然而,我們應當小心。藥物幫助了我,但不是所有藥物都是良性的。醫生應該知會我們,有關醫療機構的政策以及他們所處方藥物的副作用。 得到這個病之前,我會做盡一切,以免我的朋友接觸精神科醫生。但現在我知道,有些疾病的確需要藥物的治療。在我服藥之前,當我都不相信我所見到的人,認為不是他本人的時候,沒有人可接觸到我。 一想到那些明明需要跟我一樣服藥,卻沒有人提供(像我的HMO)或支付適當的藥物治療,我便很害怕。我常常得到國家的藥物治療,其他富裕國家也應該有的,而現在我比平常更需要這種藥物治療。 不過,這種治療必須發生在互相關心的女同性戀關懷社區內,在接受治療的時候,朋友盡量給最大的支持,就像我朋友所做的一樣。縱使那人已瘋了,不再肯定甚麼可信的時候,一個溫暖而友善的語調仍是傳遞了一些訊息。 我剛剛開始以圈內人的身份,跟其他傷殘女同性戀者談話。美國國家女性研究協會傷殘核心會議令我明白到,世上還有地方可以互相尊重地分享我們所關注的。我以前會以局外人的身份向小組滙報,但這一年我參與了他們的工作坊之後,受到感染。她們歡迎我,現在我有了新的身份。我一直習慣公開我所有的身份,我想公開這個身份也是相當重要的,以挑戰刻板印象以及為我們的權益發聲。 此自傳出處│ 書介│ |

| Posted: 24 Nov 2012 08:00 PM PST [除非另有标注,文内所有连结皆为西班牙文网页]

在去年时,我们已告知过读者地区的编程马拉松:由六个拉丁美洲国家的 Fundación Ciudadano Inteligente(智能公民基金会)所组织的发展拉丁美洲。今年我们决定再多投入一些,并且我们很乐于对外宣告我们将大力支持发展拉丁美洲2012,而该组织在去年时已开始推动:

"发展拉丁美洲",或#DAL2012 将在阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥斯达黎加、墨西哥、秘鲁及乌拉圭等国展开。每个国家都会有一个机构负责组织各地活动: 阿根廷的Wingu;玻利维亚的ICPC;巴西的W3C;哥斯达黎加的GrupoInco; 智利的Fundación Ciudadano Inteligente; 墨西哥的Fundar, Citivox, 与 SocialTIC; 秘鲁的Escuelab; 乌拉圭的Data。 目前设计者预计提案的主题包括健康、教育、市民安全、国家开销、贫穷以及环境等。科技博客 Fayerwayer 指出:

Aurora Moreno 在 Applicantes [与手机应用程式相关的网站] 上强调了举办此活动的动机:

"现今开放注册。发展拉丁美洲2012(#DAL2012)全面启动!" 团队注册已对外开放。网站开发者、视觉设计师、網絡管理员、项目经理、新闻工作者、社会议题专家及其他领域人才,在各国内组成团队共同参与的动机是什么,我们都还不知道。更多讯息请上#发展拉丁美洲2012(#DAL2012)网站上的各个说明:什么是DAL?、而什么是hackathon?、什么是开放数据?、何为非会议?、问与答、规则。 而如果这些都不足以说服你参与,别忘了最优秀开发程式将可获得地方或区域奖项,价值达2000美元。而且DAL发展拉丁美洲组织将会找出获胜的应用程式,延续其发展,以便让该应用程式得以应用跟复制区域中其他地方。区域大奖可获得RandomHacksofKindness[英]的稳定规划[英]计划育成跟创业指导。 我们将会尽快为您更新更多资讯,并为您的计划带来想法与启发! 校对者:Portnoy 作者 Juan Arellano · 译者 Sasha · 阅读原文 [es] · 则留言 (1) |

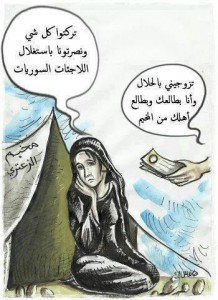

| Posted: 24 Nov 2012 06:00 PM PST 随着叙利亚革命的持续进行,原本已逃离暴力的难民依然深受影响,尤其是叙利亚妇女,在这场武装冲突中,更是付出双倍代价的受害者。 父权社会与沙文主义文化为了维护其利益,使女性持续遭受迫害。叙利亚及其他阿拉伯国家以不惜任何代价保护这些女孩的贞操为藉口,让流散在约旦、利比亚、土耳其以及黎巴嫩的叙利亚女孩成为遭受逼婚压力的对象。 因此,社交媒体上的新闻,诸如叙利亚女孩遭受逼婚、甚至是与这些女孩结婚以"保护他们的贞操"这类活动,已经像病毒般扩散开来。脸书专页"叙利亚妇女与革命" 原本为支援叙利亚革命而创立,但现在已经收到很多"征婚请求",这些年轻阿拉伯人表示,与叙利亚难民女孩结婚是希望可以保护他们的贞操。 举例来说,以下是约旦籍瑞米的发表文:

透过诸如此类的婚姻合约及交易来迫害叙利亚难民家庭,许多叙利亚人对此表达极度不满及愤怒。另外,这种状况也延至利比亚境内,叙利亚人透露,利比亚人会到他们家中敲门,询求以金钱交换婚姻。 海拉•撒马尔罕 (Helal Samarqandy) 在脸书上写道:

Nbares的博客指出,在班加西 (Benghazi)这个地方除了有办公室处理结婚事宜,还有个不公开的分社,专门办理与叙利亚女孩的"神圣婚姻";此地的叙利亚难民说,利比亚人会到叙利亚人的家中敲门,想要找年轻女孩结婚。  我们不该接受羞辱或耻辱。这是一种寻求自我利益而采取的诈欺手法。这是从脸书专页"叙利亚妇女与革命"摘录图片,对话翻译为:以真主之名嫁给我吧!我会将妳及妳的家人从难民营里带走。透过迫害叙利亚难民女孩的手法,你舍弃了一切,把胜利带给伊斯兰教。

一项支援流散在邻近国家的叙利亚妇女的活动因而兴起,一些年轻的叙利亚女孩成立脸书专页,命名为"难民……而非俘虏",这个活动的任务可以摘要如下:

玛姚达•斯凯夫 是这个活动发起人之一,在他的脸书专页上写道:

在电子杂志专访中,他表示:

阿伯戴尔汉克 (Abdelhak) 在他的博客强调 这个活动的重要性:

校对者:Portnoy 作者 رامي الهامس · 译者 GV 中文化小组 · 阅读原文 [ar] · 则留言 (1) |

| Posted: 24 Nov 2012 05:38 PM PST 本文作者:赵洋 这本书是载人火星飞行任务的辩护书和宣言书。"为了科学、为了挑战、为了未来,这是我们去往火星的理由。"火星任务不但是巨大的航天成就,也为利用其他自然星体的资源开辟道路,甚至,还能再次确认我们社会的先驱特性。卡尔-萨根说:"祖布林几乎单枪匹马地改变了我们在这个问题上的想法。"可以说,如果哥伦布要在出海前写一本书打动潜在的赞助人,也不过如此了。 赶往火星,只需决心

总有人以为把人送上火星是属于下一代的任务,其实我们已经掌握了开启旅程的所需的全部技术。 去往火星的单程旅行需要6个月,看似漫长,但在19世纪,欧洲移民航海去澳大利亚也要花费同样多的时间。从地球出发再到返回地球需要两年半的时间,与麦哲伦的水手们环游世界所需时间相同。与古人相比,现代的太空远航者还能享受可口饮食、电子娱乐设备、医疗服务及与家人通信的诸多福利。 研究了史上众多载人火星任务设想后,祖布林提出了集大成的"火星直击"方案,该方案将宇航员所需补给与物资采取"人货分离"的方式分批发射至火星,入轨时采用大气制动,并最大限度地利用火星本地资源就地补给。目前仅有自旋人工重力、甲烷工厂、闭环维生系统几项技术有待验证。 要达成这一目标,只需在20年时间内花费300亿美元,年均花费仅相当于1996年NASA预算的12%。这对一个航天大国来说是完全可以承受的。 像火星人那样生活为了挣脱地球脐带束缚,火星探险者需从地球探险活动中汲取经验与智慧,就地取材,像当地人一样顺应自然地生活。纵观历史,成功的探险家与众不同的一点就是不厌其烦地研究、学习、适应当地土著的生活和旅行方式。外来者视为荒野的,当地人视为家园。阿蒙森的小船在北极冰海中被冻住后,他们采用与爱斯基摩人相同的方式谋生,安然度过两个冬天。六年后,阿蒙森成为第一个到达南极点的人。 为了证明地球人很可以在火星上舒适生活,祖布林不厌其烦地计算火星考察组的消耗品需求,并据此调整火箭与飞船的规模。 他没有回避该任务的凶险,在《避龙屠妖》一章,祖布林如实列举了辐射、失重、心理隔绝、尘暴等不利之处,并带领读者发现,这些风险要么是可以通过技术手段降低的,要么在健康上是可以接受的。 第一代火星人还得依靠一些在地球上尚存争议的技术。比如核动力。其实人类使用核动力的历史,比使用彩色电视机、喷气式客机和按键电话机的历史还长。因此,我们完全有能力在火星上大规模使用核动力。 祖布林预言,经过改造的宜居火星会像19世纪的西部和20世纪的地-月空间一样,成为美国在21世纪的"新边疆"。 三种模式载人航天是短期看不到回报而花费巨大的科技工程,所以有人说"没有钞票就没有太空英雄"。为实现对火星的载人探测(每次任务需30亿美元),有三种模式的资金来源可供选择。其一是肯尼迪模式,即美国总统站到选民面前,号召整个国家面对来自未来(或敌对阵营)的挑战。但曾支持过阿波罗计划的民族主义基础在美国可能已不复存在。第二种模式是卡尔-萨根模式,即提倡国际合作进行火星探索。但该模式对国际局势的稳定性有较高要求,第三种模式是金瑞奇模式,这位国会议员希望依靠自由企业而非国家预算的方式登上火星。 2012年,第一种模式和第三种模式均已出现。4月,俄罗斯发布《2030年航天规划》将载人火星飞行列入其中。同月,导演卡梅隆联合硅谷大亨,准备用民间力量开采小行星资源;5月,成功发射货运飞船与国际空间站对接的SpaceX公司计划推出飞往火星的运载火箭。新一轮深空探测热潮已然来临。在庙堂与江湖的共同推动下,把人送上火星不再是遥不可及的任务。 居里夫人说:"把生活变成科学的梦想,再把梦想变成现实"。祖布林的人生已经完成了前半句,让我们拭目以待,看这位火星梦想家如何实现后面的任务吧。 修改版发表于《新发现(青少版)》2012年10月号,本文为原始版。 |

| Slugging It Out, Inside Obama’s Mind Posted: 24 Nov 2012 03:21 PM PST |

| You are subscribed to email updates from "牛博山寨" via Zola in Google Reader To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |

| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |

No comments:

Post a Comment