| |

- 谈谈美国的“小额索赔法庭”

- recent vocabulary report

- 反转控伤不起啊!

- 就《關注西九文化區計劃開支》議案修正案的發言<br><br>1)

- Revised: Map of an information universe

- Just tried to map out ideas cross-linked

- 燒區旗案無需入獄 古思堯及馬雲祺聲言繼續抗爭

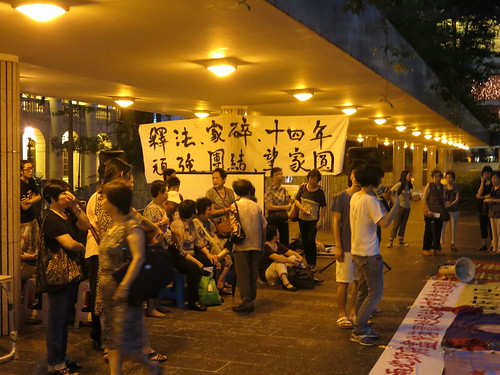

- 六二六人大釋法十四週年 孔令瑜:葉劉淑儀是我們的敵人

- 「7.1優惠商戶」不滿被利用 撕海報

- China’s first aircraft carrier on Google Maps

- 是正是邪?十問陳雲(二之一)

- 花日历(六)番外篇丁丁不长,妹纸帮忙

- 47年老店不是合法經營?

- 默默付出的抗爭者:林道成

- Blog is not dead, instead, it’s anywhere now

- 談山田洋次的《東京家族》 ──給表妹子蓓的信

- 大花紫薇‧咖啡店‧節奏與自慢

- Chen Guangcheng in Taipei

- 转基因作物安全评估,如何理解“没有证据显示有害”

- 社工復興 拒絕維穩

| Posted: 27 Jun 2013 12:26 PM PDT 最近遇到一件烦恼的事,使我想到利用小额索赔法庭(Small Claims Court)来解决问题。不久前我决定将家里原有的地毯换成地板,于是在报上找房屋装修公司的广告,看中一家专门装修地板的公司,觉得价钱不错,广告也很够派头,一通电话打过去,接电话的人很客气热情,第二天就按照广告上所登的地址,去这家公司签订合同。合同签好、定金也交了,便回家等人来装地板。因为过去有过两次请人装修的经验,都十分顺利,所以这次也就依样画葫芦,没有特别对这家公司作背景调查。想不到这家公司拿了定金后,就一拖再拖,寻找各种借口,就是不来。移居美国二十多年,从来没有遇到过这样的事,这次碰到这样的"无信"之人,没有办法,我就动起了打官司的念头。 大家知道,在美国虽然许多事情都可以打官司,靠法律解决问题,但打官司本身却是一件费时、费力、费钱的事。不过,好在美国还有一个称为"小额索赔法庭"的机构,专门负责审理类似消费者纠纷、亲友间纠纷等涉及钱财的案件,立案、审理都很简单快捷,过去只是听说,也看到电视上有此类节目,比方"民众法庭"(The People's Court)等,但具体如何申请立案、在哪里申请等都不太清楚,因此,就着手了解有关小额索赔法庭的资料,准备打官司。 美国的小额索赔法庭最初出现在上个世纪六十年代,主要就是为了方便民众依法解决钱财纠纷,之所以称为小额索赔法庭,主要是此类钱财纠纷涉及的金额不大。大致说来,目前索赔的金额上限,大部分州在5000美元以内,比如我所居住的大华府地区的弗吉尼亚州、马里兰州以及哥伦比亚特区;最高的是田纳西州,上限为25000美元,最低的是罗德岛州与亚利桑那州,为2500美元。如果索赔金额超过规定的上限,就必须由民事法庭受理了。 每个州以及哥伦比亚特区的小额索赔法庭,都有自己的不同规定,难以概述,但简单、快捷是共同的特点。 以我这次准备打官司的经验为例来说,我住在弗吉尼亚州,但与我签订装修合同的公司却在马里兰州,首先我要确定的是该向哪个州的小额索赔法庭立案。根据弗吉尼亚州的规定,如果是有关合同毁约赔偿,应该由被告所在地法庭受理,这个原则也是各个州立案的基本原则。因此,我便向马里兰州的小额索赔法庭了解有关的规定。找到位于蒙哥马利郡的小额索赔法庭的联系电话,打过去一问,知道可以从马里兰州的法院网站上下载所需表格,按规定填好后,交28美元手续费就可以立案了。 在电话中,法院书记员特别交待,自己的名字、地址以及被告的名字、地址一定要填写准确完全,这是打赢官司的必备条件,如果名字不准确或不完全,就无法立案,因为许多人的名字不但有姓、名,还有中间名,以及一世、二世、老、小等,比如小亨利与老亨利就不是一个人,彼得王与彼得•L•王很可能是两个人,等等。 此外,填好立案表格、法院受理后,便会发出传票给被告,递送传票的方法可以采取挂号信的方式,也可以采用私人邮递或请警察递送,费用由原告支付。在马里兰州,如果请警察递送传票的话,每张传票收费40美元。 法庭立案后,依据案件的多少以及法官的工作量,设定开庭审判时间,目前蒙哥马利郡的小额索赔法庭的案件,已经排到九月份,也就是说,现在立案,大概等两个多月就可以开庭了,这个速度,在美国的法院审理过程中,算是很快的了。 上小额索赔法庭打官司,并不需要律师,不过如果原告或被告觉得有必要,还是可以请律师代理的。与一般民事、刑事法庭不同的是,小额索赔法庭没有陪审员,直接由法官审判,过程大多不超过半个小时;如果被告拒绝接受传票或出庭,则法官可以直接缺席审判,结果大多有利原告。 在许多情况下,被告知道被原告起诉后,常常会主动与原告接触,寻求庭外和解,而法庭也鼓励双方采取庭外和解的方式,尽量避免开庭审判。我这次还没有正式向法庭立案,只是将我准备立案的信息告诉了装修公司,并详细告诉了他们去立案的方法,结果这家公司很快就派人来铺好了地板,虽然还拖了一个尾巴,但毕竟解决了主要问题,我也就不再追究了。这次的经验,使我对小额索赔法庭的作用以及小额索赔法庭如何运作有了新的认识, 去年年初曾有一件引起全美传媒关注的小额索赔法庭的案件,希瑟•彼得斯(Heather Peters)在加州的小额索赔法庭起诉本田汽车公司,说她买的思域混合动力轿车的汽油里程,没有像本田汽车在其广告中说的那样高,本田汽车有误导消费者之嫌,希瑟•彼得斯利用小额索赔法庭的方便快捷审案特点,在没有请律师的情况下,打赢了官司,加州小额索赔法庭法官道格拉斯•卡纳汉(Douglas Carnahan),判决本田汽车公司赔偿9867美元给希瑟•彼得斯,这个赔偿金额几乎达到加州小额索赔法庭一万美元的最高赔偿额。这个案件表明,消费者如果有足够的意志力与正当的要求,可以在小额索赔法庭展开"大卫与歌利亚"的战斗,赢得对大公司的官司。 |

| Posted: 27 Jun 2013 10:20 AM PDT  See it here: http://flic.kr/p/eWFCjH |

| Posted: 27 Jun 2013 09:07 AM PDT 今晚去凤凰卫视的一虎一席谈当了回嘉宾,内容是中国是否应该发展转基因。我本来很不愿意参加这种辩论,科学问题怎么能用这种幼儿园的方式定胜负呢?C老师鼓励我:不用想着说服反转控,你的话是说给中间派听的。 好吧。

到了录制现场,开场前编导先给观众一个自由发言的机会热热身。我靠,传说中的中间派在哪里?每位观众的立场都极为坚定,想表达的观点比嘉宾都多,而且大部分都是反转控。其中一位戴眼镜的女士深情地说:我近视很多年,但就是不做手术,因为这玩意才用了几十年,不保险,同理,转基因才种了几十年,谁能担保我们的下一代不会长出两只犄角?我心里默默地说:大姐,您活得太累了! 还有一位观众信誓旦旦地说,转基因食品会让人生癌、不育、减少精子数量。我看了看他干瘦的小身板,心里默默地点了"同意"。 录制开始,胡一虎现场连线最近风头正健的那位黑龙江大豆协会的会长,这哥们倒也挺老实,说我没有做过实验,也不是这方面的专家,我只是想提醒公众注意,转基因有可能会致癌。我靠,原来凤凰卫视已经堕落到了针对任何谣言都专门做一期节目了啊?! 然后讨论开始,反方居然请来了师范大学的哲学家田松老师,我就靠了,怎么哪儿都有他?只见他淡淡地说:哲学告诉我,转基因这种不自然的东西一定有害!我心里默默地说:还不赶紧把你身上这身不自然的衣服和不自然的眼镜都扒下来! 然后他又淡淡地说:大自然的食物和人类一起进化,所以是安全的,转基因是新生事务,所以一定不安全。我心里默默地脑补了一下往他嘴里塞一只发芽土豆的场景…… 最后他还是那么淡淡地说:中国不用转基因照样能活啊,我查到了中国粮食总产量,除以中国总人口,发现绝对够吃啊!我心里默默地说,您是喂猪的出身? 后来我明白了,哲学家用来搞笑还是比较合适的,其余的就免了吧。 另一位反对派是搞贸易的,大谈中美粮食战争,高呼保卫国产大豆。我们连问了他好几次,这缺口的4亿多亩地你哪去找?他干脆避而不谈。 第三位是绿色和平的,反转派里肯定少不了这个伪环保组织。这位绿和女士相当低调,整场没说几句话,只是淡淡地说,转基因时间太短,不敢保证对环境一定没害。其实这个言论是最恶心的,它利用了老百姓对未来的恐惧心理,却忽视了如果不用转基因对环境造成的现成的危害。果然有位观众站起来说,我支持中国研究转基因,但绝不支持农民种这玩意。我靠,你以为科学家都是雷锋吗?他们研究转基因是为了过家家吗? 最可乐的是一位叫"高兴"的印度嘉宾,据说是这个节目的老朋友了。我靠,"老朋友"这仨字真的变成讽刺的了吗?只见这位哥们一开场就高喊口号:中国政府连地沟油都管不了,谁能相信他们能管的了转基因?全场一片掌声……

我当时想了两个回答。官方的回答是:转基因可是美国人先搞起来的哦,放屁别崩错了地方。私人的回答是:印度男人连自己的鸡巴都管不好,我怎么能相信从你的嘴里说出来的任何话? 然后这位"高兴"老师又发言了:我们印度的水果非常好吃,可你们中国的水果很难吃,我一打听才知道,全是转基因的!什么转基因小西红柿,转基因苹果,转基因香蕉……我心里默默地说:管不住自己鸡巴的人果然管不住自己的嘴…… 这位不喜欢中国水果却又赖在中国不走的印度哥们又开始大谈印度人民英勇抵抗转基因的历史,可他没想到的是,我去年年底刚刚去过印度,专门采访了印度转基因农业的方方面面,比他知道的更多。于是我随便举了几个例子,他完全没话说了,只剩下抵赖。 最后他说:你们中国人为什么到处扩张,把世界粮食市场的价格都搞乱了!我实在忍不住了,当场回了他一句:中国还缺4亿亩耕地种大豆,我们没这么多耕地了,要不要我们去抢占你们印度的耕地?丫终于没话说了。 说实话,目前中国有很多像他这样的中国通老外,利用自己流利的中文和外国人身份在中国捞金,学了一身坏毛病。这次我先放过他,下次如果再被我遇上了,一定毫不留情,痛下杀手。 散场后,编导跑过来说,请放心,我们是很中立的!我心里默默地说,你们请来一个印度瘪三,一个神棍哲学家,一个搞贸易的,一个伪环保组织的成员来和一位农科院植物专家,一位农大食品安全专家,和一个搞过多年基因研究的科学记者辩论,把反转派放大到跟主流科学家平等的地位,居然还说自己是中立的?你们好意思吗? 现场还有一位华中科技大学新闻系来实习的小姑娘,错过了我上个月在华科的演讲。她说,同学们都盛传我在课堂上劝他们别做记者了!你看,如果未来的记者们的速记水平都是这德行的,还真是别出来祸害人了吧。我当时说的是,学新闻的就别做科学记者了,你们太容易被骗了! 那次武汉之行我还采访了中国水稻转基因方面的权威专家林拥军,他说他在央视做过4期节目,结果没有一期被播出了。他每期节目都跟编导说了同样的话:科学的东西你们不懂,别瞎报道!你看,科学家们被误解得都急眼了。 最后,我出门去赶地铁,正好从两位观众身边走过,其中一位认出了我,立刻大声对同伴说:这帮汉奸将来一定不得好死!我回过头看了一眼他因为熬夜挑灯读毛选而干瘪的身材,心里默默地送给他一根蜡烛…… 总结起来就一句话:我再也不去电视台辩论科学问题了。传说中的中间派不会存在于电视媒体,中国的电视节目,搞搞娱乐就可以了吧,别再搀和科学了,你们搀和不起。 |

| 就《關注西九文化區計劃開支》議案修正案的發言<br><br>1) Posted: 27 Jun 2013 09:03 AM PDT 就《關注西九文化區計劃開支》議案修正案的發言 1) 主席,我先要申報我是西九文化區管理局「諮詢會」及「資訊及通訊科技小組委員會」成員。 2) 我們公共專業聯盟早於2007年已經發表《人文西九》研究報告,我相信正是梁家傑議員的修正案內的「人文西九」,當中有五個理念:擴大空間,發揮創意;有前瞻性的低碳發展模式;善用資源,有機增長;大自然與文化交融;和跳出西九,植根本土。最終,西九文化區必須配合香港文化發展長遠需要,以人為本。 梁家傑議員修正案講「人文西九」,當年我們的《人文西九》研究報告有幾位公民黨成員亦是我們公共專業聯盟成員做出來的。 3) 主席,我在西九諮詢會已經經過了兩階段的公眾參與,概念方案終於決定了。到今天我們從立法會大樓望過去對面海,ICC與西隧出口之間仲係一片爛地,等了又等,進度這麼慢,在不少市民心中西九恐怕已經變成一場夢,不知道幾時先可以成為現實。 4) 我亦唔知有那位議員去過紐約市的中央公園(Central Park),未去過都應該在美國電影、電視劇見過。中央公園由60年代䦕始已成功為紐約建立文化標誌,各大小規模活動聚集,包括音樂會、表演等。紐約市政府明白提供大量開放創意自由空間,更切合大部份市民需要。對於西九「城市中公園」綜合方案一樣,政府應支持建設基本表演場地和博物館設施外,並必須提供市民開放空間,以至所有文化藝術團體、表演者、公衆一樣受惠。 5) 但我現在最擔心的,是有人會在弱勢政府和超出預算而要追加撥款的情況下,乘機抽西九發展的後腿,目的是影響西九管理局在文化和藝術發展方面的獨立。昨晚聽到鍾樹根議員和陳婉嫻議員的發言,越聽越驚,太離譜啦!昨晚我們這邊的議員Whatsapp都講,今日一定要反駁! 6) 的確,第一個西九藝術場地,戲曲中心造價增至27億元,又被多個政黨及議員質疑投標時沒有設定上限,有如無底深潭,甚至「恐嚇」西九,指出立法會不是一定會再次批准二次撥款。講講吓,又順便批評和質疑西九M+採購藏品的政策。鍾樹根議員昨晚一開口就指責西九管理混亂,黑箱作業,好似同他們十冤九仇,我是不同意的。不過,他很聰明,原議案內容又無講這些喎! 7) 我當然不同意政府或者西九大花筒。但問題是政府無論是文化藝術還是科技政策,都是短視、只要求衡工量值,忽視長遠投資和社會需要。政府為要求西九管理局自負盈虧,為了錢,考慮提高西九文化區用地最高地積比率,例如由1.81 倍提高至3 倍,又把現有整體設計加入大量零售、餐飲等消閒設施,結果增加建築成本,當然我明白「搞旺個場」的需要,但要小心本末倒置;這種思維暴露出政府視西九為一盤生意、一個文化旅遊項目,同投資廸士尼樂園項目冇分別,政府只係唔想對自己造成財政負擔,亦唔肯為推動藝術文化負上責任。 8) 不過,我們使用公帑仍要審慎理財。政府當局及西九管理局表示現時戲曲中心27億元預定主要按照2006年至今價格通漲估算,即是只睇條「大數」,當中亦包括因應新增設施,以及泊車和零售、飲食及娛樂設施增加的成本。但西九管理局要向我們交代「細數」,即每一項建築設計係以建築物內不同部份造價總和合算,當局應列出新設計裏面將增加既面積及建築物不同部份造價比例分項,再比較節目安排實際需要,以證明戲曲中心造價增加必要,這就是我修正案提出的「合理計算」撥款原則。 9) 以「合理計算」撥款是應該的,干預西九採購政策和藝術自由是不該的。計清楚條數是應該的,但不是鍾樹根議員所講的,你話十幾億夠就夠?昨晚何秀蘭議員說過,她會支持有必要的追加撥款,我也會支持,只是要詳細計清楚。而且鍾議員和陳婉嫻議員似乎對外國人有些成見,不,其實是很大的成見,又話人家不懂中文,鍾議員昨晚更開口話「見過鬼仲唔怕黑」,你講完又話不是種族歧視,都歧視了!這叫「鬼拍後尾枕」,但此鬼不同被鬼,絕非種族歧視,不過要同啲ghost那些鬼道歉。我們議會有些這樣排外的議員,香港還要做國際城市,早唞啦!昨晚以至再早之前有些我們議員同事的言論,令我非常擔心。 10) 講到尾都是政治干預。陳鑑林議員曾經說:「凡是不雅、淫褻,甚至有政治成分、侮辱成分的藝術品,都不屬於藝術品。雖然是有表達自由,但自由兩個字並不是從天爆出來的,而是經過人的揀選。」咁係唔係話要佢揀過OK先算?他又說:「希望你們時刻記住藝術就是藝術、文化就是文化。」我都唔知佢想講乜。 11) 鍾樹根議員曾經說:「小朋友都做到的,每個人都做的事,不算是藝術。」又話:「用公帑買,就要讓市民知有乜好處,在文化藝術的正面影響是甚麼。」搬善用公帑這個免死金牌出來,你估而家買藥、買樓咩? 12) 這件事背後的原因是什麼?原來西九M+首批藏品,包括艾未未向天安門舉中指的作品《天安門》,和行為藝術家朱昱作品《食人》等,咁這些作品不會在內地的博物館展出嘛!在大陸會禁嘛!原來,在這些批評者眼中,表達自由是有限制的。 13) M+博物館行政總監李立偉公開講得很清楚(他也是外國人喎!),他非常重視收購藏品自主性,若被干預,以他為首的團隊都不願意留任。主席,在這方面,我完全支持這些專業的藝術管理人員,反對任何勢力的政治干預! 14) 主席,鍾樹根議員的原議案,要求增加西九開支的透明度,我都是支持的,但我和何秀蘭議員的修正案都是提出保護藝術創作和表達自由,希望大家支持。陳偉業議員、毛孟靜議員和梁美芬議員的修正案要求重視本土文化藝術,梁家傑議員提出人文西九和其實我覺得劉慧卿議員的修正案都是提出類似的訴求,我都是支持的。其他修正案多數關注西九財政透明度和問責,我都支持,除了謝偉銓議員的修正案過於偏重「成本效益/經濟效益」和陳婉嫻議員更奇怪竟然批評「來自海外但沒有文化知識基礎的管理人員」,我是不能支持的。 15) 主席,我謹此陳辭,請各位議員支持我的修正案。 我的修正案獲得通過,但原議案被否決。 經我修正的議案: |

| Revised: Map of an information universe Posted: 27 Jun 2013 08:07 AM PDT

https://coggle.it/diagram/51cc4c4c91f4b12b3100eb82 See it here: http://flic.kr/p/eWNaEw |

| Just tried to map out ideas cross-linked Posted: 27 Jun 2013 07:50 AM PDT  [image: Inline image 1] See it here: http://flic.kr/p/eWAwwK |

| Posted: 27 Jun 2013 07:08 AM PDT (獨媒特約報導)社運人士古思堯及社民連成員馬雲祺去年4月1日在中聯辦外示威時涉嫌企圖焚燒區旗,被控企圖侮辱區旗。東區法院早前裁定兩名被告罪名成立,古思堯今早被判入獄4個月但緩刑2年而馬雲祺則被判社會服務令230小時,兩人均無需入獄。宣判前,社民連立法會議員梁國雄與支持者到場聲判兩名被告,並再次批評裁判官杜浩成處理本案的手法,認為杜官兩星期前將年僅19歲的馬雲祺還押是違反程序公義。而被判緩刑的古思堯則在庭外接受記者訪問時表示自己「死不悔改」,會繼續公民抗命。 無理還押 違反程序公義 公民抗命入獄 「愈坐愈聰明」 至於被問及日後會否繼續會以焚燒區旗表達訴求時,古思堯指中聯辦疑似在多次香港選舉中買票種票,而特區政府對這種選舉舞弊視而不見,遂以焚燒區旗的方法表達他對特區政府的痛恨。他不排除日後會再以焚燒區旗表達訴求,甚至採取更加激烈的表達手法,如焚燒道具棺材衝入中聯辦和政府總部,但會以小心安全為大前提,以免傷及旁人。 馬雲祺:判刑過重 三個考慮加刑的理由 編輯:麥馬高 |

| Posted: 27 Jun 2013 06:45 AM PDT (獨媒特約報導)數十位家長及支持居留權運動的人士星期三(6月26日)於中環遮打花園,舉行「六二六集會」,為港人內地出生的子女爭取居留權。不少爭取居留權的家長表示自人大在十四年前釋法後,來港居留的權利喪失之餘;更令許多家庭十多年來與家人相隔異地,無法享天倫之樂。民陣召集人孔令瑜更直言,釋法令多個家庭支離破碎,也嚴重破壞了香港的法治精神;而當年支持釋法的前保安局局長葉劉淑儀正是香港人的「敵人」。 釋法十四年 家庭仍未團聚 而支持了居留權運動十多年的孔令瑜表示,若果當年的立法會議員及特首乃全民投票出來的話,人大釋法根本不會存在;更不會出現因釋法而帶來的內地子女自殺慘案。前保安局局長葉劉淑儀當年支持政府提前要人大釋法,及於零三年急推廿三條,是香港人的敵人。她更直言,若果家長們認為花數十萬為子女買居留權,即使來到香港,也不會過得快樂安心。她呼籲支持居留權的人士必須繼續支持此運動,亦呼籲更多市民能加入。 現家長新面孔 悼念林道成 「只隔江水」 子女淒涼 編輯:麥馬高 |

| Posted: 27 Jun 2013 05:55 AM PDT (獨媒特約報導)今年七一,香港各界慶典委員會聯同多個商戶推行購物優惠,甚至刻意於當日下午二時五時七一遊行舉行期間,推行「三小時」優惠。輿論批評指舉為「高級版蛇齋餅糉」,旨在打擊七一遊行。正當支持七一遊行的市民以為,這些參與商戶都是為撐北京而刻意與遊行打對台的梁粉,甚至準備發起杯葛行動時,本網記者親訪深水埗區和油尖旺區大約十間不同類型的參與小商戶,發現沒有任何一間受訪商戶是因為支持梁振英政府而參與計劃,有參與商戶本身支持七一,參加只想爭取曝光,有些則是因為受不了宣傳人員苦纏而填了表格。當記者說明計劃的政治背景後,有商戶感到「被賣豬仔」,並即場把慶委會的海報撕掉。 藝光圖章原子印務老闆盧婆婆表示,圖章一般要數日才「起貨」,不似其他零售生意,她亦不在乎賺錢,故一開始拒絕參與優惠計劃。但宣傳計劃的工作人員卻一直請求盧婆婆幫忙,「其實我唔太清楚果個女仔既身份,一黎到係咁同我講幫下我啦,幫下我啦。我已經講左我呢種生意唔會幫到佢口中所講既促進香港經濟同優惠街坊,但佢就一直叫我幫下佢啊,好似計Quota咁!」盧婆婆表示不清楚優惠計劃的內容,而工作人員跟她說參加計劃程序簡單,只需即時填表格和貼海報於店內即可,事後亦沒有再跟進。盧婆婆表示反而擔心被利用,「我可能被賣豬仔都唔定,以後佢再黎我唔會理佢。」她隨即便撕下海報,掉進垃圾桶。 宣傳人員建議商舖只在二至五提供優惠 盈竣科技有限公司的彭經理則說,原來參與計劃是想借慶委會免費宣傳,但他表示剛剛退出了優惠計劃,「因為委員會要我畀錢,站在商業立場,要畀錢當然走啦,我地平時都識喺雜誌落廣告宣傳。」因為當知道要收費後即退出,所以彭經理沒有多了解收費內容,他估計慶委會需要資金營運優惠計劃,故向商戶收取廣告費填補開支。 對參與計劃持較正面態度的幾個商戶,大多是希望藉機會宣傳,沒有想過與七一遊行打對台。香港護眼負責人黃先生認為委員會有政治目的,自己參與計劃只是各取所需,「無論佢真心想慶祝回歸又好,或根本想和諧社會又好,我既立場只係佢畀我既免費宣傳,其他日子都幫中小企宣傳更好。」他認為優惠計劃不會對遊行造成影響,即使有人因為小恩小惠而轉軑不去遊行亦只會是小數,兩者各有市場,各自競爭,並表示支持七一遊行,「即使端午節唔去爬龍舟唔代表唔喜歡端午節,唔去遊行亦唔代表會支持政府。」 就商戶對計劃及宣傳人員的工作手法提出的質疑,本網記者曾向慶委會查詢,但至截稿前未得到任何回覆。 編輯:朱凱迪 |

| China’s first aircraft carrier on Google Maps Posted: 27 Jun 2013 06:10 AM PDT |

| Posted: 27 Jun 2013 05:48 AM PDT 文:趙善軒(中國文學博士、英國皇家歷史學會會士),黃書鴻(教育學院導師) 黃毓民在網台節目「毓民踩場」(6月20日)表示, 應以「既來之,則安之」對待新移民,我們是萬二分佩服的。惟陳雲博士既為一眾支持者稱為「雲教」教主,黃議員又自言當陳氏的護法,可見「陳雲集團」聲勢如 日方中,但陳氏本土論的立場時有不同解釋,黃議員說批評者不應對陳氏平日的言論看得太認真,既然如此,我們試從陳氏的著作切入,加深對陳氏本土論的認識。 陳氏在節目中表示,他只是針對部份道德敗壞的大陸人,而非全部人,我相信沒有人會反對的,但《香港城邦論》卻有不同的說法: 「地獄鬼國,匪黨賊民。中共是蘇聯境外殘餘的法西斯殖民政權,本性有如失去故鄉的盜匪,外太空投擲到地球的病毒。成立革命黨至今,中共做盡了冠絕古今、慘絕人寰的兇殘事,但從未悔改,只會在勢力強大之後變得更兇惡。被中共殘害幾代的大陸人,都因為幾代人啞忍暴虐而扭曲本性,成為中共的合謀人。為甚麼中共可以統治中國,為甚麼中國人可以容忍中共的暴政,甚至那麼多中國人在面對六四屠殺的時候依然甘於忘記血案,繼續默許中共執政,默許中共用思想洗腦來荼毒他們的子弟?這是單方面的政治壓迫嗎?人民是無辜的嗎?沒有人民的共謀,這種殘統治可能持續六十年嗎? 賊頭和賊夥組成的國家,是不會開出民主憲政的。由此可判斷,大陸是一場沒完沒了的瘟疫。大陸創傷不斷而政府從不治理,要將來的民主政府治理大陸人的心靈創傷,要耶穌基督或佛陀菩薩再世也! 」(頁47) 一、 上文是用全稱概念,即是指所有大陸人都是「匪民」,顯然不是部分,即使同情地理解,也是指大部份。那是否表示「陳雲集團」非止於攻擊政權,而是要與廣大的大陸人民為敵? 二、 文中指大陸人與政權合謀,是否認為人民應無視於武裝政權擁有壓倒性的管治機械,以血肉之驅對抗?不反抗就等同合謀,這是否心理學家Bain Bengtsson 所指的「道德強迫」? 三、 陳氏指「大陸是一場沒完沒了的瘟疫」,是否認同出生地決定論?認為身份決定了他們的命運,無視了香港及海外華人過去一直向大陸人宣傳現代文明,讓他們實踐自由意志的努力? 四、 因被中共統治而成了「賊民」,那麼在蘇共、朝鮮、納粹、法西斯、日本軍國主義長期管治下,他們又是否「賊民」? 五、 從上文可知,陳氏既然認為不應默許中共的管治,是否應如他在其他場合使用「勇武抗爭、(不排除使用暴力),在何種情況下使用暴力?何種程度的暴力?自衛應不屬暴力,故陳氏是否主張主動對執法者(警方)使用暴力? 以上問題,若能賦予具體的定義與界線,必能令支持或反對者有明確的方向,是正是邪,也得有個說法。 |

| Posted: 27 Jun 2013 05:10 AM PDT 本文作者:花栗鼠习作 通常来说,因为没法移动,植物必须将性器官尽可能地展示出来,才能在媒介的帮助下完成有性生殖过程。所谓sexual presentation,实在是每个成年植物都必须经历的过程。 不过,同时展示雄性和雌性器官,这成本未免高了一点,于是有些植物选择只展示其中一种。雄蕊发达而雌蕊隐蔽的花很常见,但这对传粉者提出了更高的要求,而且植物往往也要付出其他的代价保证柱头被接触到。 那么何妨换个思路,让自家妹子帮忙,用柱头来展示花粉可行吗? 当然可以啦!这种现象叫做secondary pollen presentation,二次花粉呈现。这样一来,妈妈再也不用担心家里男孩子长不高的问题啦~ 请看花日历番外篇之二,山龙眼科的红花银桦Grevellea banksii注意3分08秒处的高能哦~ 【图片出处:http://farm3.staticflickr.com】 导演、摄像、录音、场记、灯光、舞美、配乐、剪辑、特效以及想得起来的一切事情: @桔子帮小帮主 背景音乐:Ed Alleyne-Johnson-Variations on Pachelbel's Canon 顾有容:我早就觉预感到有一集的配乐会是canon,它果然出现了~感谢@桔子帮小帮主 解说:捡起了树棍的@顾有容 PS一句,关于Sir Joseph Banks的故事,请看《发现之旅》和维基百科词条。山龙眼科还有个属Banksia也是纪念他的,命名人是Carl Linnaeus the Younger,分类学祖师爷林奈的儿子。 关于花日历花日历一套记录植物的系列短片,拍摄者顾有容,植物学博士,江湖人称"植物人"(拍摄团队目前仅仅为两人,所以可以说是一系列"B级片")。他希望通过镜头动态地展现植物精致美丽的结构和应对自然挑战的策略,也记录身边花开的进程。他现在是一名花栗鼠。 如果你喜欢这部片子,可以去支持他申请的花日历项目,为他投票,投票地址:http://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=%D0%CB%C8%A4%B4%F3%CA%A6 |

| Posted: 27 Jun 2013 02:37 AM PDT 觀塘的凌記書店不僅是區內,而且是全港少數可以維持到今天的租書店。她成立於1966年,迄今已在輔仁大廈的樓梯口守候47個年頭。現時80多歲的店主陳伯在1983年以40多萬接手友人生意,與兒子一起經營到現在。店中現有約3萬本書,包括各種小說、文藝讀本等,分放在十多個書架中,讓輔仁大廈這小小樓梯口瀰漫幽幽的書香。 陳伯一直以月租$8500向觀塘輔仁大廈的業主立案法團借用現時的樓梯位,有白紙黑字的租約為證。但是租約上的租借單位則因當年貪一時之便而只填「凌記」,沒有「書店」二字,近日被市區重建局指非法經營生意,無法如重建區內其他鋪戶般以官方的價錢賠償,最多只是以差餉估價賠給陳伯。「凌記書店在這裡營業40多年,附近的街坊都可以作證。當年還沒有圖書館的時候,連民政處都來鼓勵、多謝我經營租書店!我們大大方方地做生意,為何說我們是非法營業?」輔仁大廈的業主立案法團也發出聲明證明凌記書店多年來是正當經營租書業務。究竟一間每天都光明正大地打開門做生意的書店要怎樣才能證明自己是合法營業?

無論你是書迷還是舊店迷,更多凌記書店的故事可見 1. 徐永亮,<官塘裕民坊凌記書店>,http://twlaa.blogspot.hk/2013/04/kwun-tong-yue-man-square-ling-kee-book-store.html。 更多關於觀塘的點滴和重建情況可見 1. 我們的地圖:觀塘文化與歷史 http://www.kwuntongculture.hk/home.php?op=about 草根.行動.媒體網站 http://grassmediaction.wordpress.com/ |

| Posted: 27 Jun 2013 02:29 AM PDT (獨媒特約報導)十四年前的六月二十六日,人大第一次釋法的日子;亦是港人於內地所生子女失去居港權的日子。這次釋法與終院的判決背道而馳,令原有居港權的人仕失去資格;甚至被遣返內地,不少年紀老邁的家長等不到一張單程證,至死也無法與子女團聚。十四年來持續的抗爭在今年繼續,不同的是今年現場再也看不到爭取子女居留權家長會創辦人林道成先生的影子。 今年於中環遮打花園舉行的晚會開始前,眾人先向在星期日(6月23日)因中風去世的林道成先生致敬。部分在場人仕及主持亦一度哽咽落淚,感謝林一直以來對爭取子女居留權的付出和堅持。 於2002年獲居港權的傅嘉慧帶同兒子出席,她表示初時只是跟隨其他家長行事,直至政府遣返港人於內地所生子女,林道成仍風雨無阻的帶領其他家長抗爭。她續指林的兒子於年前已來港團聚,仍繼續堅持付出,幫助其他被分隔兩地的港人。傅表示很佩服林道成:「他(與自己)一樣要湊孫,身體又不好,但他仍抽時間幫助其他未能團聚的人。」。她認為林的去世對家長的士氣有一定影響,因為不論新聞稿、遊行、集會和替家長寫信到入境署都是林一手包辦;但她相信林的去世會令更多人再次走出來關心居權抗爭。 現時於香港基督徙學會工作的大舊,當年為明愛社工,並曾協助及組織受釋法影響的家庭。「最初認識的林道成只是一般的街坊,他沒有演說技巧,平庸得不太像領袖,很難想像他領導四、五千人開會;我非常佩服他的精神。」大舊認為爭取居留權從結果來看是不太成功,但在過程上卻非常成功,因為這些家長不掘不撓的精神提醒了「香港人」。「這是香港史上政治中最黑暗的事,大概到政府認錯時家長都過身了。」 與林共同進退十多年的天主教正義和平委員會幹事孔令瑜表示,每逢「六二六」來到的第一件事就是找林道成,感覺就像家人一樣。「林道成最氣憤的事是有家長被分化,給錢中聯辦或投票予建制後選人,用作交換條件讓親人來港。這幫人出賣了我們,提逞人大釋法的正正是政府和保皇黨!」。她認為若不是政府的錯誤及中聯辦的分化,很多家長及林道成可以活得開心一點及長命一點。她鼓勵家長及其他支持的人仕,為林道成、為有尊嚴的拿一張身份證、亦為自己,要緊持林道成所堅持的。 本土意識興起,香港人的身份是如何定義?港人在內地所生子女沒有居港權,使親子分隔兩地,甚至死也不能團聚,居港權是本土利益重要一環,爭取的人卻被港人遺忘。孔令瑜形容林道成為有高尚情措的阿伯,而香港還剩下多少人有這種不只計較自己的情措呢? 編輯:麥馬高 |

| Blog is not dead, instead, it’s anywhere now Posted: 27 Jun 2013 02:09 AM PDT

Today, many argue whether Weblog(blog) is still alive. As Google is going to stop it's Reader service, one important foundation of blog, RSS, seemed doomed nowhere, or like a cul-de-sac can't work through future. Is blog inexorably dead? Yes and no. blog was an disruptive phenomenon from 2002 to 2007. Mostly for it's open publishing freedom to anyone, the whole new format suddenly unleashed a great deal of writing power from any corners around the world. Most blogs were hosted in a web site(or a sub part of a web site) relied on the existence of service. After 2007, the readership of blog, amid the growing popularity of social media, is being rolled flatly. The same time many bloggers didn't keep their regular updating of their blog sites by switching to Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, etc. , some many CMS-powered blog sites, like wordpress.com blogger.com, typepad.com, livejournal, etc. started losing their edges to social media tribes. So many late services brought tons of blogs away with their demise. Few of them bloomed(like Huffington Post) but most others lost in information dust. However, people may not notice the spirit of blog actually released into social media. Blog is not merely meaning a web site. Blog is anyway a chunk of log content with timestamp. Today's social media sites, from since twitter, support vastly self-authoring from blog. Nonetheless, they don't need to follow the formal frame of a blog post. Some 140 characters can be shared out on their current status or memes. After RT was invented, people can be lazier to just re-share some content to the rest of the world. The readership of those social media sites, transforming from blog readers to authors transiently. All the later social events, from Occupying Wall Street to Arab Spring, to China's Artivism, are all connected on social media, It's where Sharism taking effects. Blog downsized content granularity , which was called "micro-content". Later social media inherited this trend too. Comparingly , social media serviced support even smaller content or touted "nano-content". Nano-content can be useful: It can be a short whim from your mind in few words; or witness photo shot by a mobile camera with a fingertip; or a judgement of other's behaviors; or a short reflection to a breaking news, etc. Whatever they are, once they were fired to social network, it could generate big torrents in potential. In this way, blog is not dead. Some more derived formats from blog. In a long run, with the boom of Internet of Things, I'd say blog could be anywhere, or anything could be blogging. |

| Posted: 27 Jun 2013 02:12 AM PDT 圖為編輯所加 子蓓表妹: 上星期,八姨和八姨丈從美國回來,說要回鄉下,探親兼祭祖。經常回鄉的十二舅拉舅母走了一轉,我雖然忙得不可開交,也决定湊個熱鬧,陪幾位老人家回鄉走走。八姨和八姨丈都已經八十多歲,行動已經不太靈敏,尤其是姨丈,步履已見蹣跚。 上次見姨丈,想來也有二十年了,是在「九一一」未發生前的紐約。那次看他,印象很深,話說在唐人街某酒樓,姨丈突然咧着嘴,用手指頭敲打着一列光潔的牙齒,非常自豪地對我說:「隻隻都係真嘅!」歲月不饒人,只不過二十年光景,看見八姨丈磨蹭着走路,很想扶他一把,但明顯地,他不認為需要別人扶持,因此仍未肯帶備手杖。但以他一把年紀,肯老遠地從美國回來,還長途跋涉去老婆的鄉下,到岳丈的墳前上香,那番心意,也是非常難得。 子蓓表妹,你母親的鄉下,也即是八姨和我爸媽的鄉下,雖然格局不大,卻也算人傑地靈,曾經出過一位大儒,是康有為的老師。香港的前任特首和律政司司長,都是我們的鄉里。我自小就跟父母親回鄉,每隔三、五、七年,看着鄉下的變化,也看着中國的變化。但這一次回來,看到鄉下的生活面貌,雖是浮光掠影,卻是印象最好的一次。中國有些地方,發展得太過分。反而是我們的鄉下,發展比較滯後,而得以保持小鎮的淳樸風貌。 一條小小的河涌,两旁發展出繁盛的馬路和住宅。涌的兩岸,樹木林蔭,有許多小橋相連,頗有江南小鎮的味道。還記得爺爺在生時,他的小店鋪和住家就在河邊。現在為甚麽沒有了?父親在世時我沒有問,大哥、二哥看來都沒有答案。至於小時候曾經住過的外公的大宅,也即是你外公的大宅,我今次是第三次在外面憑弔。三層高的大樓,破破落落,聽十二舅說,十舅在世時,都沒打算收回,現在讓侄孫一家住在那裡。大樓屬於祖居的後半部,前鋪現在被國家的一所銀行佔用着。旁邊小巷有幾個婦人在搓麻雀,滿口鄉音。看得出,八姨用鄉下話跟她們搭訕時,充滿時光飛逝的唏噓和無奈感。這地方在儒林西路,一個蠻有文化氣息的名字。那天我們去吃家鄉菜的地方,是歷史上商旅雲集的西江渡口,一輛黑色保時捷 Panamera四門跑車靜靜地停在路邊。 子蓓表妹,這次寫信給你,本來是談山田洋次的《東京家族》,但話題卻扯遠了。記得你說過,「近年迷上了七十年代及以前的日本電影,尤其是小津安二郎的電影」。不知你有沒有看過山田洋次的作品?山田曾經當過小津的助導,早年對小津作品的內涵及導演技法,頗有微言。山田和小津都是松竹旗下的導演,大多時候拍家庭倫理親情電影,即日文所謂「庶民劇」。山田曾經批評小津作品中的人物比較中產,說得很對。小津1932年拍攝的默片《我出生了,但》,裡面的角色有拍十六毫米家庭影院的嗜好,那不是中產是什麽?無何否認,山田比小津草根和庶民得多。印象中,他的電影從來都不以上流社會和富豪為對象。 說起來,我迷上山田洋次的電影,其實比愛上小津的電影更早。七十年代初搞火鳥電影會時,放映過小津的《東京物語》和《秋刀魚之味》。很喜歡,但談不上太深刻的感受,可能年紀尚輕。直到1979年夏天,在瑞士羅伽諾電影節看了小津回顧展,回港後又為第五屆香港國際電影節策劃了香港第一次《小津安二郎電影回顧展》,義無反顧地成為小津安二郎的忠實「粉絲」。但我真正喜歡上山田洋次的電影,是1970年由倍賞千惠子、井川比佐志、笠智眾主演的《家族》。《家族》被《電影旬報》選為是年十大日本電影第一位 (302票),壓倒了第二位山本薩夫的《戰爭與人間》(271票),和第三位黑澤明的《電車的聲音》(232票) ,而大島渚的《東京戰爭戰後秘話》,只能以87票名列十二。 《家族》我是在1974年夏天,在香港大會堂舉辦的一次日本電影節上看到的。之前也看過山田導演拍的一些《男人之苦》片集,覺得渥美清演的「宅男」寅次郎好醜樣,但好有娛樂性。但這部《家族》卻是拍得一本正經、但非常感人的庶民劇。我在《南北極》月刊寫了篇長文,評介這次日本電影節,分两期刊登,單是《家族》就寫了一千多字。我在這裡抄一段,讓你想像一下影片的內容:「有幾場戲,編導處理得特別出色。精一舉家遷往北海道謀生,途經福山市,往弟弟家裡留宿一宵。原意是希望弟弟負起照顧老父之責,因為他恐怕父親不習慣北海道寒冷的氣候和艱辛的生活。飯後兄弟二人閒話家常,弟弟責怪精一不應該完全不徵詢他的意見,便逕往北海道落户,而且還要他負担老父的生活。二人不覺吵鬧起來。父親在房中歇息,內心當然十分難過。笠智眾的演技實在爐火純青,山田洋次的剪接功夫亦簡潔有力‧‧‧」。 那時看《家族》,就覺得這場戲,很《東京物語》,很小津,但又很山田洋次。後來我在電影節上班,認識了松竹公司駐香港的經理池島章先生,因為大家都住在美孚新邨,於是成為很好的朋友。池島章向我透露,那時渥美清正當盛年,《男人之苦》片集是票房保証,山田洋次每年都要為松竹公司拍两齣寅次郎喜劇,春季上一部,秋季又上一部,餘下的時間,才可以拍《家族》、《故鄉》、《幸福的黃手絹》那樣的庶民劇。後來,渥美清不幸離世,山田才得以解除這種創作上的束縛。池島章後來偕愛妻遷回两人留學過的羅馬生活,但池島先生每年都在康城電影節為松竹効力,直到幾年前退休為止。 也由於池島章的緣故,我跟松竹公司的國際事務課,保持了將近三十年的良好關係。也因此,我有幸在香港與山田導演見過幾次面,一起吃過飯,喝過酒。山田導演非常平易近人,有真正藝術家的風範。後來聽到山田導演要拍古裝武士片,我有點驚喜交集,也為年過七十的大師感到憂心,這始終不是他的強項吧。猶記得那年在米蘭影展,看了影片市場展出的《黃昏清兵衛》,喜歡到不得了。經過一番努力,我說服了香港國際電影節以此片作為開幕電影,並邀請山田導演來港出席首映禮。那年是沙士肆虐的2003年,結果他老人家和松竹高層都不敢冒這個險。但我們仍然很高興,他的武士三部曲:《黃昏清兵衛》、《隠劍鬼爪》、《武士的一分》,都能跟香港觀眾見面。 當我聽到松竹公司和山田洋次要開拍《東京家族》,向小津安二郎和《東京物語》致敬時,我跟許多小津迷和山田迷一樣,感到無比興奮雀躍。然後,影片在柏林電影節展出。你們美國的《綜藝》 (Variety) 雜誌上面有篇影評,把山田洋次駡得很兇,幾乎想叫他趁早轉行。我大失所望之餘,有點半信半疑。。這一下子,我一直惴惴不安,暗忖:「唔通山田導演玩完?」 終於,我忙完一通之後,在影片將近割畫前在戲院看了。《東京家族》沒有讓《東京物語》丟臉,那是两齣不同年代的傑作。山田洋次也沒有讓小津安二郎蒙羞,那是两位不同年代的電影大師。雖說是重拍《東京物語》,但到處都是山田洋次的簽名或印記。例如片末有一場戲,說英文老師騎自行車路過,看到清純的蒼井優而神暈顛倒,結果人車翻倒路邊,便滿有寅次郎的影子。我看《東京家族》,其實是小津的《東京物語》加上前述山田導演的《家族》。要是笠智眾仍然健在,山田洋次一定會找他續演平山周吉。只是,小津已經逝世五十年,笠智眾亦於二十年前仙遊。 相隔六十年的東京大都會,生活同樣艱難,住房依然是那麽擠逼。1953的東京是日本二戰後經濟有待重建,2013年的東京則是經濟盛極之後的相對蕭條。為了不影響你將來觀影時的觀感和樂趣,我不打算為两部影片作出詳細對比。但如果你喜愛小津安二郎的電影,你肯定會在山田這齣電影裡面,看到生老病死、食衣住行,以及人倫關係等等小津常見的主題。两位大師的風格其實不算接近,山田導演畢恭畢敬地向小津致敬,但保留自已的個人風格。小津的風格是恬逸的,是淡淡的哀愁,像日本的清酒。山田的風格相對比較「煽情」,比較入心入肺,像日本的燒酒。雖然這種煽情,相對於主流商業片,其實只算是細膩感人的筆觸。如果你看過山田的武士三部曲,你肯定明白我的意思。 畢竟,山田電影的愛情綫一直都相當重要,而小津電影則對倫理親情着墨較多。這是两位大師最不相同的地方。如果一定要說《東京家族》跟《東京物語》相比,有甚麽最明顯的分別,我個人認為是前者加入了兒子昌次 (妻夫木聰飾) 和女友紀子(蒼井優飾)的愛情綫,一方面這是最容易令觀眾感動的情節,另一方面通過對這两個角色的描寫,也最能反映眼下日本社會的現狀和種種問題,包括福島核洩漏的災難。 子蓓表妹,你表哥在七十年代初看《東京物語》,甚至近年一再重看,都沒有「切身」感受到年邁父母,雖然有兒有女,卻無處棲身的無奈。這次看《東京家族》,却深有體會。我媽像你媽和十二舅一樣,選擇了在廣東某地置業,但只得我媽選擇在那裡長居,原因很簡單,也很荒謬:因為可以養鷄,可以種菜和種花種草。我媽也八十多歲了,最近的身體也大不如前,但每次回港,她都好像不好意思騷擾自己的兒女,令我們這些為人子女的心懷歉疚。所謂「樹欲靜而風不息,子欲養而親不在」,我已經多次向她表明,只要她决定回港長住,我無任歡迎。即使家居如何擠逼,生活如何忙碌,照顧風燭殘年的父母,是天經地義的事情。你說是嗎? 你表哥嘮嘮叨叨的,寫得太長了,下次再談吧。 記得代我向九姨丈和姨媽問好。 祝夏安! 表哥國兆字 |

| Posted: 27 Jun 2013 01:12 AM PDT George Winston, Hummingbird 2013.6.26,星期三。 一早走出林森公園停車場就看到很美的花,風一吹飄啊飄下雪似的,把夏日熱浪瞬間降溫成和煦秋日。拍了幾張貼上 FB、plurk,噗友說那叫大花紫薇。 孤狗一下,性耐熱、顏色鮮豔,適合台灣。奇怪,那……為什麼各縣市政府要花大把銀子去硬種溫帶的櫻花,豔不過幾年就被熱死然後要剷掉重種然後被媒體踢爆然後再互推皮球。 不過,這和人世沒什麼兩樣,不適合自己的時常比適合的昂貴──有些貴在錢,有些貴在錢也買不到的時間、情緒、人力、物力……。為什麼?為了追求「自己沒有的」。 ———- 傍晚,從食品展回來,想到明天店長就要結束營業了,還有,惦記欠著兩杯茶要喝,不進公司直接拐去咖啡店。 「等下你把隨身杯拿來,帶一些茶回去。」 「喔,好。」 「ㄟˊ,太多了。」我看店長幾乎要倒完。 「沒關係。」 「明天有人點怎麼辦?」 「今天最後一天啊。」 「ㄏㄚˊ~~」我記成明天了。竟然是今天啊。 ———- 晚上,9:30 多。 「還在店裡嗎?」 「是啊。」 「我剛吃完飯,要繞回公司那邊上交流道,猜想你也許還在店裡,來碰個運氣。」 「哈哈哈~」 「等下載你回去?」 「好啊。」 到店的時候,靜宜也在。三人小聊一會便收拾整理完畢,先送靜宜往東再送店長往北。一路挑著聽 Janine Jansen 的小提琴、比才鋼琴全集、經典 50 鋼琴曲、George Winston 的夏天。 ———- 晚上,沒注意 10 點半多還 11 點。 和店長在車上聊了這兩年來彼此在心境上的變化,依然是多年前既是長官與部屬同時亦師亦友的氛圍。 講到工作,談及「節奏」這事,頗有幾分周折一大圈然後見山又是山之感。人之所以苦惱、挫折,有相當一部分來自活在別人的價值觀裡,節奏跑掉了,靈魂跑掉了,成就感自然也跟著沒了。等到慢慢摸索找回節奏,靈魂回來了,成就感也才跟著回來。 至於老闆或客戶或誰的眼光,就隨他吧。 聊完,發動引擎那一刻,George Winston 的「Hummingbird」正愉快飛翔於夏日花間。 ———- 午夜,回到家 12 點多,May 和小苗早睡熟了。 洗完澡吹好頭髮,睡前上個網,忽然想到早上看到的大花紫薇,查一下花語,意思好多種:沈迷的愛、聖潔、嘉慶、喜悅、長壽。 再搜,跑出了「離別」。 [...] This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |

| Posted: 27 Jun 2013 01:02 AM PDT  他有很多来自实践经验的才能,也有不哗众取宠的清醒智慧[image: Inline image 1] See it here: http://flic.kr/p/eWoq4a |

| Posted: 26 Jun 2013 11:45 PM PDT 本文作者:云无心 【图片出处:http://technontech.com/】 在食品安全的争论中,人们经常听到"没有证据显示有害"的说法。这是一个常见的科学表达,但是在实际生活中,公众需要的是"到底是安全还是有害?"于是,这句话经常被演绎为两种几乎是相反的解释:一是"没有证据显示有害,就是无害了",二是"虽然没发现有害,但不代表危害不存在,所以不能接受"。 科学是认识世界的可靠工具,它不应该带给我们这样的混乱。那么,这个典型的科学表达,到底是什么意思呢? 先来打个比方。 有一片森林,我们想知道里面有没有兔子。要证明"有"很容易——只要抓到一只兔子,或者拍到一只兔子的照片,就足够了。 但要证明"没有兔子",就完全是另一回事。从逻辑上说,这甚至无法证明——不管我们花了多少功夫,也只能说"没有发现兔子",而不能证明"兔子不存在"。用科学的术语来表达,就是"没有证据显示有兔子"。 如果"森林里是否有兔子"对我们没有什么价值,我们也就可以不去纠结这个问题的答案。但如果它对我们很重要,那我们就必须根据所拥有的证据来做出判断。 第一种情况:我们走马观花地在森林里溜了一圈,没有发现兔子。虽然这时候也是"没有证据显示有兔子",但这里的"没有证据"是我们"没有去充分寻找证据"。所以,我们做出的判断应该是本文开头所说的第二种解释:没有仔细找过,虽然没有发现,但仔细寻找之后可能会发现。换句话说,我们不应该认为"森林里没有兔子"。 第二种情况:我们用各种灵敏的仪器探寻森林里的动物生命迹象,对森林进行地毯式的搜索,搜遍了每一个角落,也没有发现兔子。这种情况下,科学的表诉依然是"没有证据显示有兔子",但这里的"没有证据"是我们"进行了各种可能的搜索,都没有找到"。如果要做出判断,那么就是本文开头的第一种解释:每个地方都找过了,找不到,就应该是没有了。 那些通常说的"没有证据显示有害",又是哪种情况呢? 大家熟知的三聚氰胺,是走马观花找兔子的典型。它的正常用途不包括食品,所以从来没有真正地研究过它对人体健康的影响。它的"没有证据显示有害"等于:没有系统研究过危害,应该当作有害来对待。 而对转基因作物的安全评估,则相当于地毯式搜索兔子。因为公众对新技术的疑虑,转基因作物开发过程中的每一步操作,都会仔细审视其"可能带来"的危害。只有每一步带来的"可能危害"都被评估为"不超过常规作物",最后的产品才能获得上市批准。而同样改变了物种基因的诱导突变育种(包括太空育种)和杂交育种,都不需要这些评估。各种育种技术得到的产品,都是"没有证据显示有害"。但转基因产品是"可能的有害都被排除了,所以应该等同于无害"。而诱导突变和杂交育种的产品,则是"没有系统研究过危害,只是相信它无害"。 还有许多情况介于二者之间。不同的国家对于"排除了多少可能"的要求不同,同样的东西、同样的科学证据,在不同的国家评判的结果也就有可能不同。比如面粉增白剂过氧化苯甲酰,安全性研究的证据是相同的,国际食品添加剂专家委员会和美国FDA等机构认为已经足够做出"安全"的结论,而欧盟则认为"没准还有未知的可能"。 |

| Posted: 26 Jun 2013 10:36 PM PDT (獨媒特約報導)二十多名社工界代表在昨日周三(26/6)舉行「社工復興運動」成立儀式,在記者會上他們表達了對現時「維穩模式」的不滿,提倡復興社會工作者應有的價值。會後出席者為了挑戰現時社工註冊制度,掃除因參與公共事務而無法註冊的陰霾,由西灣河遊行至筲箕灣社會工作者註冊局。其中葉寶琳以「戴罪之身」,向關銳煊主席遞表申請成為註冊社工,關指出過往亦有社工犯法留案底,申報後經委員會決定可重獲牌照,但他不能說明當中準則。 社工復興運動部份成員以繃帶縛手縛腳,寓意工作上面對的不同制肘。從事社區工作15年的謝世傑表示「在回歸後,社工成了政府管治的螺絲釘。」在穩定壓倒一切的環境下,社會工作從改善服務對像的生活轉化成維持社會和諧,滿足商業或管理制度下的工具,包括需要爭取資源(Bid funding)、跑數等。負責青年工作10年的羅懿明指,當資助凌駕於服務對象,社工很容易會失去對參與公共服務的批判性,變得「畏首畏尾,怕令資助者尷尬」。但以上都不是「真實社工」該做的,他們認為需要復興社會工作。 謝世傑:註冊條例是社工頭上一把刀 葉寶琳指為了爭取公義,需要挑戰「社工界23條」,所以自己以「戴罪之身」向關當局遞表申請成為註冊社工。她認為隨著愈來愈多政治檢控,社工需要承擔的法律風險會愈來愈高,為了使有志爭取公義的社工不怕因參與公共事務而無法註冊,她希望是次的申請成為案例。社會工作者註冊局關銳煊主席指不評論葉的個案,但他支持修改註冊條例。關續指過往亦有社工犯法留案底,申報後經15人委員會決定可重獲牌照,申請個案會個別審核。但當在場其他社工及學生詢問當中的考慮因素,他不能說明準則,謂準則是公道,「只要不損害社工專業形象,申請者提供證據證明控罪不合理,委員會會認真考慮。」如果葉的申請成功,可成先例。 學生:不要威脅我們參加社運 記者:吳卓恆、蕭美芳 |

| You are subscribed to email updates from "牛博山寨" via Zola in Google Reader To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |

| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |

No comments:

Post a Comment